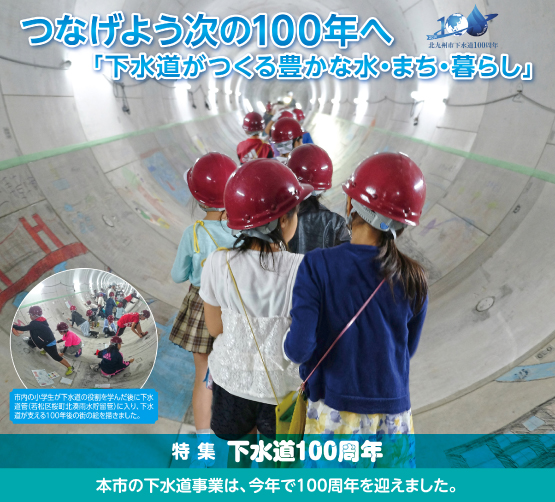

![]() 下水道100周年

下水道100周年

本市の下水道事業の歴史は古く、大正7年に全国で14番目、県内では最初に、旧若松市で始まりました。旧5市が合併し、北九州市が発足した昭和38年当時の下水道処理人口普及率はわずか2%でしたが、市民からの強い要望により、高度経済成長期に集中的に整備を進め、平成18年には99.8%に達しました。現在では、政令指定都市の中で*4番目に高い普及率です。

下水道には、「汚水の処理」「雨水の処理」「環境を守る」の三つの役割があります。下水道がなければ、トイレから悪臭がしたり、伝染病の流行にもつながります。さらに、雨が降ると家や道路が浸水したり、住宅や工場の排水によって川や海が汚れてしまいます。安全で便利な生活を送るために、下水道は重要な役割を果たしているのです。

これまでの100年を振り返り、市民の下水道事業に対する理解と協力に感謝し、次の100年につなげるために「北九州市下水道100周年記念事業」を実施します。記念事業では、市民参加型のイベントを中心に、記念式典や下水道展、国際会議などの開催を予定しています。

*国土交通省「下水道処理人口普及率」(平成28年度)

下水道展'18北九州

下水道の役割や仕組みを学べます

日時:7月24日(火)~27日(金)10~17時(24日は10時30分から、27日は16時まで)

会場:西日本総合展示場(小倉駅北側)

申し込みは下水道展のホームページから事前登録をするとスムーズに入場できます。

7月24~27日に西日本総合展示場(小倉駅北側)で「下水道展」が開催されます。本市での開催は20年ぶりで、企業や自治体など301社(団体)が出展し、下水道の最新技術や機器などが展示されます。

下水道の役割や重要性をわかりやすく伝えるパブリックゾーンには、九州の他の自治体と連携し、「オール九州・下水道コーナー」を設けます。ここでは、本市と各自治体が共同で下水道の仕組みや雨水・地震対策、下水処理場から出る汚泥の有効活用(肥料や水素等の資源)などについて、テーマごとに展示します。

この他にも、下水道管内を検査するロボット「もぐりんこ」の操作体験やマンホール蓋(ぶた)の缶バッジづくり体験、顕微鏡による微生物の観察など、下水道について学ぶことができる工作・実験ゾーンもあります。また、九州のマンホールカードや夏休みの自由研究をサポートする研究ノートも配布します。さらに、各ブースで下水道に関するミッションをクリアすると、街や自然を守る「ゲスイレンジャー」に認定します。

「屋外コーナー」では、地震体験やマンホールの上に簡易な便座などを設置し、災害時に迅速にトイレ機能を確保するマンホールトイレの使用体験のほか、熱気球の係留飛行を行うなど、屋内ではできないダイナミックな体験をすることができます。

他にも「おもてなしサイト」では、九州各県のご当地グルメを味わうことができます。約700席の休憩所を設けますので、気軽に足を運んでみてください。

上下水道局マスコットキャラクター

「スイッピー」

私たちの生活を支えている下水道。普段目にすることのない下水道の世界を、見て学んで体感してみませんか。

銀河鉄道999のデザインマンホール蓋(ぶた)を設置しました

下水道100周年を記念して、松本零士さんの代表作「銀河鉄道999」のデザインマンホール蓋9種類を作製し、小倉駅周辺に9カ所、北九州空港に1カ所設置しました。マンホールの設置場所は市のホームページからご覧になれます。探しに行ってみませんか。

問い合わせは上下水道局下水道計画課 電話093・582・2480へ。

▲デザインマンホール設置セレモニー

下水道100周年記念講演

魚や水環境の正しい知識、下水道の役割・重要性を分かりやすく伝えます。講師は東京海洋大学名誉博士・さかなクンです。

日時:7月23日(月)13時30分~15時

会場:北九州国際会議場メインホール(小倉駅北側)

対象 3歳~小学生と保護者。定員、定数 500人。申し込みは往復はがき(4人まで)に基本事項を書いて7月2日までに上下水道局下水道整備課(〒803‐8510 小倉北区大手町1―1、電話093・582・2482)へ。

【この特集に関するお問い合わせ】 上下水道局下水道計画課 電話093・582・2480