![]() 熊本地震と東日本大震災

熊本地震と東日本大震災

熊本地震と東日本大震災

昨年4月14日(前震)、16日(本震)に発生し、甚大な被害をもたらした熊本地震から1年がたちました。本市では、地震発生直後から義援金の募集や支援物資の提供等の物的支援をはじめ、被災者の市営住宅での受け入れ、応援職員の被災地派遣といった人的支援などさまざまな復興支援に取り組んできました。

被災地の復旧・復興が本格化する中で、人手不足が深刻となっていることから、本市では特に被害の大きかった益城町と熊本市、嘉島町に今も派遣職員8人を常駐させ、支援を行っています。これまでの派遣は、延べ1000人を超えます。

一方、東日本大震災からは6年が経過しましたが、被災地の復興は依然道半ばで、現在も岩手県釜石市では本市からの派遣職員が支援に取り組んでおり、今後も継続的な支援が必要です。

今回は、益城町に派遣されている本市職員の支援活動や、益城町の今の姿を特集します。

被災自治体への本市職員派遣状況

(※4月現在)

■熊本地震

- 益城町……5人

- 嘉島町……1人

- 熊本市……2人

■東日本大震災

- 釜石市……11人

益城町に派遣されている本市職員

(平成29年3月現在)

地域の力を感じて

健康づくり推進課 直井梢

私は、昨年8月から益城町の保健福祉センターで保健師として勤務しています。仮設住宅や被災地域の住宅を訪問し、体調や心の状態を尋ねながら、必要があれば病院の受診を勧めたり、相談先を紹介したりしています。

訪問の際には、地震や余震の恐怖、被災した自宅を目の当たりにするつらさ、住み慣れた土地を離れて仮設で暮らす不安など、さまざまな思いを聞き取りました。

益城町には、元気で前向きな人が多いと感じます。住民も町職員も被災していますが、今できることを一生懸命頑張る姿に私も力をもらっています。

地震直後に熊本市の避難所への短期派遣も経験しましたが、今回、長期間滞在することで、益城町民や職員と互いの理解を深めることができました。また、地域の協力体制、活動状況や思いなど、貴重な経験を聞くこともできました。

地域や人とのつながりが強いと困難な状況を乗り越えていける、そう強く感じています。

▲内寺地区の被災者宅を訪問する直井さん

▲地震で落ちてきた岩が壁を突き破った家で今も暮らしている

合言葉は「益城のために」

建設課 相浦智朗

私は、昨年9月から益城町建設課に派遣されています。12月末までは、地震で被害を受けた道路や橋、河川などを調査し、国に対して復旧工事の予算を申請する「災害査定」という業務を担当しました。今年に入ってからは、決定した予算に基づいて工事の発注を順次行っていますが、作業員不足などの影響もあって、思うように工事が進んでいない状況です。

地震発生直後から、自分に何かできる事はないかと考えていたので、今回の派遣は自ら希望しました。幼い子どももいることから、当初、家族には反対されましたが、最終的には私の思いを理解し協力してくれました。今では離れて暮らすことで、より絆が深まったと感じています。

こちらの被災状況は、報道などで理解していたつもりでしたが、実際に目にした時は、あまりの衝撃に言葉を失いました。しかし、益城町の皆さんの前向きで元気な姿に、私の不安もすぐになくなり、全力で仕事に取り組むことができました。「益城のために」職員一丸となって日々頑張っています。

▲地震で道路に発生した大きな段差を計測する相浦さん

▲郊外では崩壊した多くの家屋が手付かずの状態で残っている

▲甚大な被害を受けた地区では、いまだに通行できない生活道路も多い

▲山間部では、地震や昨年夏の大雨による土砂崩れのため、現在も通行できない道路が多数ある

▲社殿が押しつぶされた木山神宮。復興への祈りに人々が訪れる場所となっている

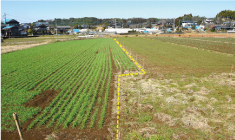

▲地震によって断層が地表に現れた場所(点線部分)。地面がずれたことがはっきりと分かる

▲柱の損傷やひび割れのため使用できなくなった益城町役場の渡り廊下。5月に仮庁舎へ移転し、解体後に建て替えられる

2月1日(水)に北橋市長が東日本大震災の被災地の復興状況を確認するため、「北九州市・釜石デスク」を開設している釜石市を訪問しました。

- 釜石市 野田市長 これまで釜石市の復興に手厚い支援をいただき、市民を代表してお礼を申し上げます。

- 北橋市長 移動する車窓から市街地を見ましたが、市民ホールなどの公共施設が建設されており、震災直後に来た時と明らかに違い、復興が進んでいることがわかりました。

- 野田市長 震災から6年目を迎えますが、いまだに仮設住宅で1400世帯2900人が不自由な生活を強いられています。そのような中、北九州市から派遣されている11人の職員のおかげで復興が進んでいます。北九州市からの支援が無ければ復興事業はもっと遅れていたと思います。

- 北橋市長 震災前から、鉄のつながりや世界遺産登録に向けて協力してきた仲であり当たり前のことです。最終的に復興事業が終了するのはいつ頃ですか。

- 野田市長 復興公営住宅は平成30年度までに完成予定です。市内で一番被害が大きかった鵜住居地区で自力再建での住宅が建設されるのは31年度になる予定です。

- 北橋市長 お話を聞いて復興はまだ道半ばだと思いました。現場に赴き自分の目で状況を確認し、今後の北九州市としての支援の方策を検討させていただきます。

- 野田市長 引き続き支援をよろしくお願いします。

熊本の被災地は、これから本格的な復興期を迎えます。また、東北の被災地では、人口流出やコミュニティの再生といった復興へのさまざまな課題に直面しています。本市では、今後も両被災地へ継続的に支援を行い、復興への道のりを共に歩んでいきます。

地震や災害はいつどこで起こるか分かりません。いざと言う時のために、日ごろからの防災への備えを、家族や地域で今一度確認しましょう。

【この特集に関するお問い合わせ】 危機管理室危機管理課 TEL093・582・2110