![]() 食育

食育

特集 食育

皆さんは食育という言葉を知っていますか。食育とは、私たちが毎日欠かせない「食」に関する知識を身につけ、健全な食生活を実践できる人を育てることです。

健全な食生活を送ることは、健康であることにつながります。ところが、本市の市民の健康寿命は全国平均より短く、野菜摂取量も大きく下回っています。

また、親元を離れた20・30代の若い世代は食に関する意識が低いといわれています。国の調査※によると、栄養バランスに配慮した食生活を毎日心がけていると答えた20・30代は約4割しかいませんでした。

朝食を食べなかったり、食事を菓子で済ませたり、「ダイエット中だから」「忙しいから」と毎日の食生活がおろそかになっていませんか。

「食」は豊かな人間性と生きる力を育みます。

元気だから、若いからきちんと食べなくても大丈夫と思わず、子どもから高齢者までいつまでも元気に暮らせるよう、食について一緒に考えてみましょう。

※農林水産省「食育に関する意識調査」(平成28年)

健やかな食生活を送るために

野菜を取って健康寿命を伸ばそう

「健康寿命」とは、健康に日常生活を過ごせる期間のことです。本市では男性が68.5歳、女性が72.2歳で全国平均よりもそれぞれ約2歳短くなっています。健康寿命を伸ばすためには、バランスに配慮した食事を毎食取ることが基本です。

●野菜は1日350g

特に野菜はビタミンやミネラル、食物繊維等を含んでおり、がんや高血圧、糖尿病などの生活習慣病を予防する上でとても大切です。そのためには厚生労働省が推奨する一日350g以上の野菜を取ることが必要ですが、本市の平均は1皿分(約70g)近く不足しているのが現状です。

本市では「毎日プラス1皿の野菜」をテーマにして食育キャンペーンやさまざまな教室開催などを行っているほか、「栄養士さんの元気レシピ」を各区役所で配布中です。ぜひご活用ください。

ピンクのエプロンがトレードマーク

食生活改善推進員と考えてみよう

市内では、市民センターを拠点に、約1500人の食生活改善推進員が活躍しています。さまざまな世代が調理実習や試食を行い、健康的な食事について考える「健康料理普及講習会」や、高齢者がバランスのとれた昼ご飯を食べながら地域の人とのふれあいを楽しむ「ふれあい昼食交流会」など、子どもから高齢者まで健全な食生活を送るための食育活動に取り組んでいます。

健康料理普及講習会などについての問い合わせは各区役所の健康相談コーナーへ。

若い時から栄養バランスに気をつけて

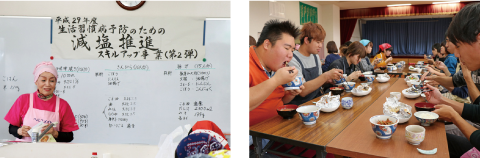

食生活をおろそかにしがちな若い世代に向けて、11月に食生活改善推進員による「食育講座」を開催しました。参加したのは北九州市立大学の学生です。実際の調理を通じて、健全な食生活を実践するために朝食を食べることの大切さや栄養バランス・減塩の必要性などを学びました。

まず「3食きちんとバランスよく食べましょう」などといった食育についての話の後に、調理実習で野菜がたくさん取れて減塩料理でもある「豚汁」「鮭のマヨみそ焼き」「五目きんぴら」を作りました。

▲河野裕平さん

2年生の河野裕平さんは「1人暮らしで自炊をしているので料理に興味を持ちました。普段は不規則な生活を送っていますが、今回、朝食を取ることの大切さについて学んだので、これからは早起きして作るよう心がけます」と話してくれました。

▲津野詩音さん

1年生の津野詩音さんは「実際に調理をしてみると一品作るだけでも大変です。家では品数も多くて、栄養バランスも体のことも考えてくれていてすごいということに改めて気付きました。今度は私が料理を作って食べさせたいです」と話してくれました。

SNSで動画や写真を配信中

若い世代も食生活改善に向けて動き出しています。西南女学院大学の学生が、「かなめちゃん食堂」というSNS(ネット上の交流を通して社会的ネットワークを構築するサービス)を立ち上げました。そこでは文字だけでなく動画を使って、野菜の摂取を増やせる料理を紹介しています。

かなめちゃん食堂

のSNSはこちらの

QRコードから

Instagram

Facebook

Twitter

▲丹波地憲子さん

「食育講座」で指導してくれた小倉北区食生活改善推進員協議会会長の丹波地憲子さんは、「大学生になると一人暮らしを始める人も多く、食生活が乱れる傾向にあります。今回の講座が食べることの大切さや喜びに気付くきっかけになると嬉しいです。外食した時も、野菜が取れるかなと考えてほしいです」と力強く話してくれました。

「食」は生命と健康、豊かな生活を支える源です。生涯にわたって健康で生き生きと暮らすために、野菜を取ることを意識し、栄養バランスに配慮した食生活を心がけましょう。

【この特集に関するお問い合わせ】 保健福祉局健康推進課 TEL093・582・2018