特に目立つのが、高齢者の被害で、過去10年間の統計では、住宅火災の死者に占める高齢者の割合が、7割を超えています。これは、聴覚や視覚などの衰えにより、火災の発見が遅れ、逃げ遅れることが、大きな要因であると考えられます。

住宅用火災警報器とは…

煙を感知し、警報音や音声で火災の発生をいち早く知らせてくれる機器です。住民自身による初期消火や早期避難、119番への早期通報が可能となり、火災による被害を軽減することができます。

住宅用火災警報器は、あなたとあなたの大切な人の「命」を守ります

住宅用火災警報器(以後「火災警報器」と表記します)は、すべての住宅に設置することが義務化されています。

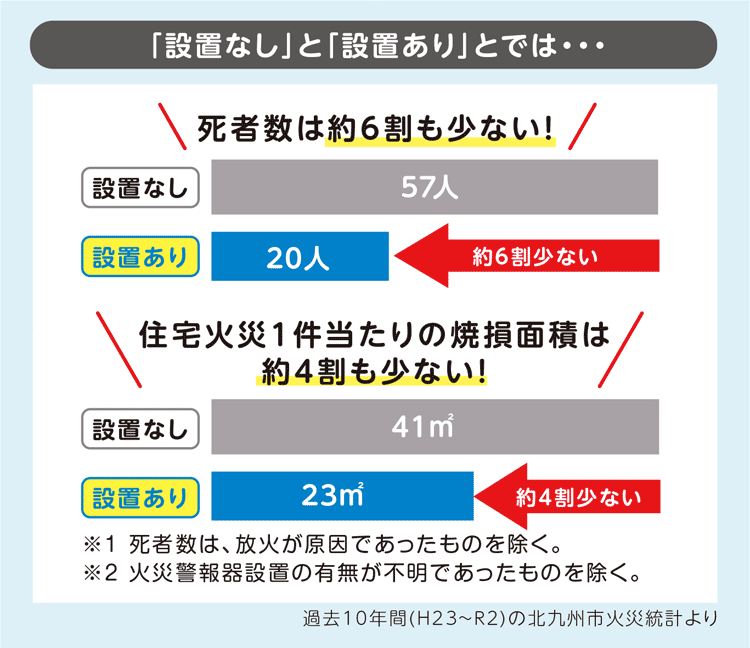

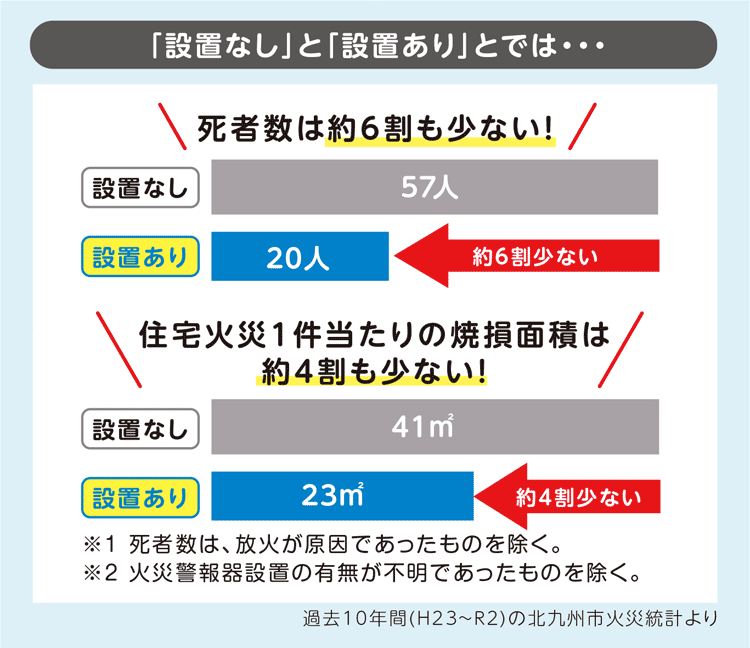

なぜならば、火災警報器の設置が、住宅火災の被害を軽減する、つまり、住宅火災から「命」や「財産」を守るために、非常に有効だからです。

これは、北九州市においてすべての住宅への設置が義務化された平成21年度(2009年度)以降、火災件数・死者数ともに減少していることからも明らかです。

火災警報器の設置がお済みでないお宅は、「命」を守るため、この機会に設置をお願いします。

火災警報器の効果

必ず設置しなければならない場所

守りましょう!住宅用火災警報器3か条

- (1)月に1回の「点検」

- 点検用のヒモを引く、またはボタンを押して、作動確認をしてください。

- (2)半年に1回の「清掃」

- 掃除機などでホコリを取り除いてください。

- (3)10年経ったら「本体交換」、さらに安心「無線式連動型」

「ウチは設置済だから大丈夫」と思っていませんか。一般的に電池の寿命は、約10年となっています。電子部品が劣化している恐れがありますので、電池交換ではなく、本体を交換してください。

「ウチは設置済だから大丈夫」と思っていませんか。一般的に電池の寿命は、約10年となっています。電子部品が劣化している恐れがありますので、電池交換ではなく、本体を交換してください。

1カ所で煙を感知すると、一斉に家中の火災警報器が知らせる「無線式連動型」への交換であれば、さらに安心です。

「取り付けたいけど…、できない」そんなご家庭には、消防職員が火災警報器を取り付けます

火災警報器を購入したけれど、「どこに取り付けるか分からない」「取り付け方が分からない」「足腰が弱いので、天井など高い場所への取り付けが不安」といったお宅には、消防職員が、「新規取り付け」や「交換」にお伺いします。費用は一切かかりません(火災警報器本体は、各自事前にご購入をお願いします)。「どこで、どんなものを購入すれば良いのか分からない」など、ご不明な点は最寄りの消防署へ問い合わせを。

また、火災警報器以外にも、火災予防に関してご不明な点などがありましたら、最寄りの消防署までお気軽にご相談ください。

対象

高齢者や障害のある人のみの世帯(一人暮らしを含む)で、自身での取り付けが難しく、家族・近隣の人などによる支援を受けられる見込みのない人

注意事項

●定期的な点検や清掃は、ご自身で行ってください。

●消防署では、住宅用火災警報器の販売は一切行っていません。悪質な訪問販売にご注意ください。

取り付けのご依頼は最寄りの消防署へ

- ■門司消防署 電話093-372-0119

- ■小倉北消防署 電話093-582-0119

- ■小倉南消防署 電話093-951-0119

- ■若松消防署 電話093-752-0119

- ■八幡東消防署 電話093-663-0119

- ■八幡西消防署 電話093-622-0119

- ■戸畑消防署 電話093-861-0119

火災ゼロを目指して!!「訪問による指導・啓発」にも力を入れています

消防局予防課 松崎 雅幸さん

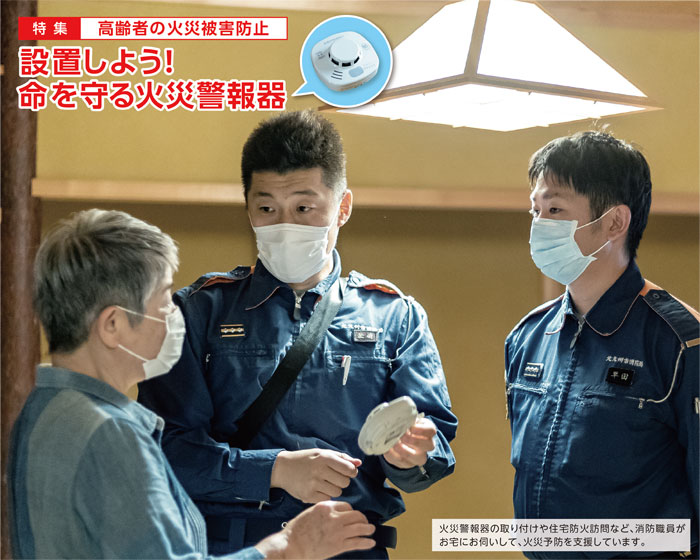

北九州市では、高齢者の火災被害を防ぐため、市内全域で「住宅防火訪問」を行っています。80歳以上の人がお住まいのお宅を中心に、消防職員がお宅を訪問し、火災予防に向けた助言を行っています。また、健康状態などもお尋ねしています。これは、火災発生時に円滑な避難ができるかどうかを予め把握するためです。「火災ゼロ」、そして「火災による死者ゼロ」の実現を目標に、これからも取り組みを重ねていきます。

※訪問にあたって、職員は身分を証明するものを携帯しています。また、金品を要求することはありません。

▲訪問の様子

(感染防止対策をしてお伺いしています)

![]() 「ウチは設置済だから大丈夫」と思っていませんか。一般的に電池の寿命は、約10年となっています。電子部品が劣化している恐れがありますので、電池交換ではなく、本体を交換してください。

「ウチは設置済だから大丈夫」と思っていませんか。一般的に電池の寿命は、約10年となっています。電子部品が劣化している恐れがありますので、電池交換ではなく、本体を交換してください。