|

コメント項目 |

なし |

月日: |

|---|---|---|

| 発表項目 |

(1)門司港レトロ30周年(PDF:530KB) |

|

| 出席者 | 北九州市長 |

5.令和7年(2025年)5月22日北九州市長定例記者会見

【発表案件】

(1)門司港レトロ30周年

(2)アーバンネイチャー北九州

(3)国連統計委員会専門家会合の北九州市開催

(4)プラチナ市役所プロジェクト成果

会見の動画(YouTube)

会見録

(1)門司港レトロ30周年

市長

おはようございます。今日の定例をスタートさせていただきたいと思います。いろいろ北九州でも事件など起きていますが、今世界は、世の中は米のことでもう大変なことになっていますけれども。市政全体に関しては、給食なんかは一括契約しているので、直ちに何かドーンとコストが市政運営上大きく跳ねてくるということではないですけれども、やはり実際問題として、例えば子ども関係で言えば学校給食のコストも今後どう賄っていくのかとか、あるいは、一部の民間保育園などでは主食の提供もされているというような影響もあります。外食産業とか中食産業とか様々ありますし、もちろん何よりも家計への直撃というのが今大きなテーマになっておりまして、激しくここ1日、2日いろんなことが起きていますけれども。米はやはり生活インフラ、社会インフラなので、しっかりとそこを、そういう位置付けでやっぱりやっていかないといけないなというのは改めて感じているところであります。「もう有事だ」っていう話をしましたけれども、本当にそういった中で、大臣も代わられて、どういうふうにやっていくのか。随意契約とかいろいろ、どんどんもう量的にやっていこうということもおっしゃっていますし、早急に国のほうで、責任を持ってお米の安定というのを、価格の安定、ここに向かって取り組んでいただきたいと強く願っています。そもそも米の価格ってジワジワジワジワッと上がってくる中で、結構去年のうちからもどんどん上がってきている中で、やはりその対応というのがもっと先回りしてできないだろうかという思いは、今の状況を見て思うところもございますが、やはり米の価格って純粋なマーケットでもないんだけれども、マーケットに委ねて需給のバランスで、っていうこともある中で、やはり一定公的な、どういうふうに関与していくのか。ここの政策の行き詰まりというか、そういう政策の目詰まりみたいなのをどう解決していくのかというのは大事になってくると思います。私もコロナの時に、マスクが足りなくなってマスクが高くなったじゃないですか。あの時に、厚労省に召集されて「マスク担当」というのをやっていたんですが、あの時もマスクが、「何億枚っていうマスクが生産されているのに回ってない。どうやったら値段が安定させられるんだろう」ってものすごく中で考えていました。もちろんマスクと米違いますけれども、マスクの時も結局、あれは流通経路がもう非常に多岐に渡っていて、いろんなルートがあって、どうやったらいいのかっていうのはかなり一生懸命検討しまして、結局あの時はもういろんな企業さんが増量して生産してくれたり、あと海外からも入れたりとか、いろんな手でとにかく量的にガーッと攻めていって、あと心理的にも落ち着いていった。こういうのは心理が心理を呼んでどんどん循環をしてしまうということなので、やっぱりそれが落ち着く中で価格も落ち着いていたという経緯もありますけど、やはりこういったインフラ的な部分っていうのを、どういうふうにその市場の中でうまく関与、公的に関与していくのか、ここは非常に重要なテーマだというふうに思います。新しい大臣も実質「減反をやめるんだ」とかいうこともおっしゃっていましたけれども、どういうふうにそれを構造的に変えていくのかっていうことは非常に大事な政策テーマだと思います。というか、個人的にはもう日本の食料の安全保障というのは、「サステナブル」という意味から言うと非常に脆弱な基盤の上に立っているという問題意識があります。化学肥料、日本の肥料の自給率って皆さんご存じかと思いますけど、ほぼゼロですよね。だからお米の向こうには、またそういう「肥料の自給率がほぼゼロ」という状況の中で、どうやって国際情勢の変化の中で対峙していくのかっていうところ、ここなんかもものすごく大きなテーマ、食糧安全保障という意味で大きなテーマだろうというふうに思います。もうこれから世界はどんどん動いていくばっかり、気象はどんどん変わっていくばっかり、しかも化学肥料は外国に委ねているというような状況の中で、本気でその根幹である食糧安全保障をどうしていくのかということは、国のほうでもしっかりとやっていってもらわないと困るというふうに思います。じゃないと結局この自治体、現場を預からせていただいている自治体、あるいは子どもたちの給食、あるいはいろいろな、お米という意味では本当にそれを軸として生活をされている方へどんどんどんどん皺寄せが来てしまうので、やっぱりそこをしっかりと守っていくということは非常に大事ではないかというふうに思います。これからしっかり力を発揮していただいて落ち着いていくように、これを期待したいと思っておりますけれども。そういう、これはちょっとオープニングトークでありますけれども。

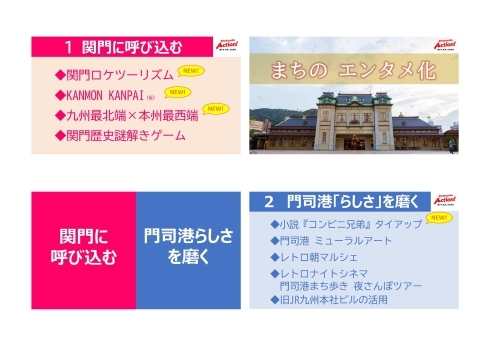

発表案件、今日は4件あります。皆さんも今日忙しい、事件のこととかいろいろあって忙しいかと思いますが、結構今日も非常に大事な案件がいくつもあって、それをお話しさせていただきたいというふうに思います。まず「門司港レトロ30周年」、こちらについてお話を、発表させていただきたいと思います。グランドオープンから30周年を迎えた門司港レトロ、これが大きな節目を迎える今年、「海峡を楽しむまち“門司港レトロ”」ということで様々な取組を今年行っていきます。明治時代に開かれた門司港、もう世界の玄関口だったわけですけれども、様々な歴史を持っている。そして今もなお、やはり北九州市の観光、あるいは「北九州市と言えば門司港」って出てくるぐらい大きな存在感を持っています。年間大体200万人以上の観光客がおられるというような状況でございます。歴史を紐解きますと、この海峡、関門海峡には本当に様々な激動の歴史があります。壇ノ浦の戦いもありますし、これはね、和布刈公園に壁画として合戦の記憶を残す絵がありますけれども、あるいは、いろんな幕長戦争とかがあったりとか、あるいは出光興産の創業者の出光佐三さんが各界の著名人と交流をしていって、ここから世界に向かって動いていく、こういった歴史もあるわけです。やはり門司港には至るところに深い歴史があって、ここに心を躍らせた記憶、これをしっかりと紡いでいく、門司港の持っていた歴史をもう一度しっかりと未来に向かって繋いでいくということで、この門司港レトロの30周年、これを盛り上げていきたいというふうに思います。門司港全体、まちのエンターテインメント化ということでさらに磨きをかけていきたいと思います。このエンターテインメント化っていうのは何も、何かイベントをしてワイワイと賑やかにやればいいという、そういう意味ではありません。やはりエンターテインメントっていうのは、心を動かす、心を躍らせる、あるいは、何て言いますか、未来に向かってワクワクする、こういうような空間を門司にもう一度しっかりと取り戻していきたいという思いです。やはり、ある種「門司港」という場所が開港当初、それがかつてはみんなの心をワクワクさせる、そしてみんなが、ここで何か新しいことが始まる予感、あるいは皆さんが繋がって楽しいひとときを過ごす、そういう場所だったと思います。すなわち門司港自体がもうすごくエンターテインメントに満ちた場所だったと私は思います。しっかり、やっぱりこの原点を大切にしながら、門司港のエリア、まちのエンターテインメントという要素を掛け合わせていきたいというふうに考えております。そこのキーワード2つ、「関門に呼び込む」、そして「門司港らしさを磨く」、この2つのキーワードでやっていきたいと思います。唯一無二の魅力を持つこの門司港エリア、これは「一粒で二度おいしい」と言ってもいいんですけど、この門司港エリアをしっかりとこういったキーワードで、インバウンドもそうです。若者もそうです。そしてもちろん地元の方もそうです。多くの方をターゲットにして門司港の魅力、これをさらに見える化していきたいというふうに考えております。「関門に呼び込む」、1つ目です。これですね、いくつか取組を今年度行っていきます、30周年。まず1つ目は「関門ロケツーリズム」です。今「推し活経済」というのがあります。国内でも1兆数千億の市場規模があります。もう世界だと、映画とかテレビとかそういったことだけに限っても「推し活経済」というのは10兆円以上を超えるというふうな、この巨大な経済規模があります。こういう中で、やはり好きなものを応援していく、そこの中で推し活を促進する関門のロケツーリズムというのを強化をしていきたいと思います。関門海峡というのは唯一無二と言っていい、日本の中ではもう少なくとも唯一無二、ああいった美しい海峡の姿、橋もある、そして両岸の人たちがいる。こういった状況の中で、ロケ地としてもこれまでも活用されてきましたし、さらにこれを強化していきたいということを考えております。この4月にタイの人気ドラマ「Love Design」、あとで少しお話しますけれども、収録をされまして、非常に出演者の皆さん、スタッフの皆さんにも大きなインパクトを与えて、またそれが世界に伝わるという大きな一歩を4月にも展開をしました。ロケツーリズム、そして、これからは京都とか東京とかいったインバウンドのお客さんが、1回目は、日本は京都とか東京とか行ってもらう、しかし2回目は、自分の好きなもので自分オリジナルの行程を行くっていう、こういうお客さん、こういう方々もしっかり掴まえていくためには、推し活としっかりと共同して、推し活を活かしながらロケツーリズムやっていきたいと思います。2つ目が「KANMON KANPAI」というものです。門司港地区と下関地区両岸で1万人が「KANPAI(乾杯)!」 するというイベントをつくっていきたいというふうに思います。先ほど申し上げたように、関門エリアというのは多くの未来や世界を思う方々、出光佐三さんもそうですし、いろんな方がやはり杯を上げて、未来に向かって思いを馳せたまちです。こういった関門の歴史、ここをしっかりと見据えながら、関門で1万人の方が「KANPAI(乾杯)!」 をしていくと、こういうような取組やっていきます。3つ目が、新たにノーフォーク広場に設置をする、九州最北端の記念碑と下関にある本州最西端の記念碑が連携をして、2つのスポットを訪れたことを証明する「関門二極踏破記念証」の発行に取り組んでいきます。これはもう非常に珍しい取組です。まず関門海峡は日本でも本当に稀有な存在です。徒歩でも連絡船でも気軽に往来できるという、もうこういうような場所は日本にはなかなかない。世界で言えば香港とか、あるいはボスポラス海峡というのがイスタンブールにありますけれども。そういった、海峡ですぐそこに向こう側が見えて、この海峡の美しい景観があるという、これは非常にもう日本では唯一無二と言っていいほどの素晴らしい景観、この中で最北端と最西端、この両方を一気にやれると。だから、インバウンドに来た方が「本州と九州、両方行ってきたよ」って言える、そういう非常に面白い取組。この「二極踏破記念証」を発行し、その時にまた新しい記念碑というのができます。あとで写真見ていただきます。あと「関門謎解きゲーム」、これは、関門にはいろんな歴史があるんですが、歴史を辿りながら各地を回っていく、これも非常に、去年やった時はすごい数の参加者、2,000人でしたっけ。やっぱりその歴史好き、謎解きが好きだという方にとってはものすごく刺さっているイベントとして、これも展開をしていきたいと思います。ですから、これまで「関門」という、「門司」っていう点ではなくて「関門」という面で攻めていくという要素を強くしていきます。関門の歴史が今まであんまり明確に使いきれてないと、ここはもったいないということ。そしてまた「推し活」だったり「謎解き」だったり、ブスッと「そういうところが好きだ」っていう強い気持ち。何か「みんなを呼び込む」というよりも、そういう強い思いを持っている人たちにターゲットを当ててやっていくという、そういうアプローチをしていきたいと思います。今タイの、先ほどお話しましたロケツーリズム、タイのドラマロケというのも4月ですね、5月か、行われまして、撮影班が「門司港レトロ30周年」と「山陽新幹線全線開業50周年」というのを知って、しかも「乾杯の地だ」ということを言いますと、ドラマの主演者、タイの超人気スター・KAO(ガーオ)さんとJANE(ジェーン)さんが乾杯をしてくれて、あとで見ていただきたいと思いますけれども。実はこのKAO(ガーオ)さんとJANE(ジェーン)さん、絶大な人気と驚異的な影響力を持っておりまして、インスタグラムのフォロワーさんが、右側のKAO(ガーオ)さんがインスタのフォロワーが1,000万人超え、JANE(ジェーン)さんが200万人超えということで、2人合わせてインスタのフォロワーが1,200万人を超えているという、この影響力、インパクトですね。挟まれていますけど、私のインスタのフォロワーは2,000人超えぐらいでありますけどね。全然もう比べものにならない影響力でございますが、彼女たちが関門で乾杯したというこの絵をインスタに投稿して、多くの方にこのまちの魅力を知ってもらう一助と、きっかけとなっています。ちょっと、もうすぐ、10秒ぐらいの動画ですけど乾杯してもらっています。

(動画視聴)

KAO(ガーオ)さん・JANE(ジェーン)さん

KANPAI(乾杯)!

市長

はい、左の人だけなんですけれども。右側のKAO(ガーオ)さんが1000万人超えで、こちらが、JANE(ジェーン)さんが200万人、1200万人超え「KANPAI(乾杯)!」でございますけれども、やはりこういったものをどんどん投稿していただいて、すごくやっぱり大きな影響力があると思います。「推し活」をしっかりやって、しっかり取り込み、関門エリア全体を面として観光客を取り組んでいく、こういう取組、1つの柱です。1つ、この九州最北端の記念碑、ちょっともう1回、九州最北端の記念碑、こちらですね、これが出来上がりますということですね。ちょっと何か順序が逆になっておりますけど、門司「らしさ」、門司港「らしさ」を磨く、いきましょう。ちょっと写真順序が逆になります。まず1つ目は、この小説の「コンビニ兄弟」とのタイアップです。これはもう私たちの誇る北九州市に深いゆかりのある町田そのこさんが書かれた小説、本屋大賞も受賞された町田そのこさんですけれども、何とこの累計が35万部売れているわけでございますが、海外では韓国、台湾、タイ、中国、アメリカ、イギリス、インドネシアと、もう各国の言語にも翻訳されているのがこの「コンビニ兄弟」でございますけれども。この「コンビニ兄弟」、お読みになった方いらっしゃるかどうか分かりません。ちなみに読まれた方いらっしゃいます?この「コンビニ兄弟」、おられましたね。ちょっとそんな苦い顔で手挙げないでください。「コンビニ兄弟」ね、コンビニ出てきますよね、舞台となる。そういったところを門司に、門司港に再現する。できるのかできないのか、するのかしないのか、そこら辺は今日は明確には申し上げられませんけれども、「コンビニ兄弟」とタイアップしてまちを盛り上げる。これは日本だけでも35万いますからね、35万部売れていますからね。それだけさっきの国々でも翻訳されています。特に韓国、台湾で非常に人気、ヒットしているというふうに聞いております。そうした方々が「コンビニ兄弟」の聖地というか舞台を見に行くという、この「コンビニ兄弟」のタイアップ、これをやっていく、まさに「ノベルツーリズム」ということで展開をしていきます。2つ目には「門司港のミューラルアート」であります。倉庫群の壁面を活用した学びと創造の「ミューラルアート」であります。ちょっと前のページに戻りましょうか、その前の。これがミューラルアート、こういう感じですね。これが今一部できていますけれども、その中にさらに展開をしていくという、こういうアートを通じて、古い趣とアートを組み合わせるという取組をやっていきます。では戻ります。3つ目が「レトロ朝マルシェ」、例えば朝市とも言われますけれども、レトロのあの雰囲気の中で朝のマルシェを楽しむ。例えばのイメージですけど、「朝の「焼きカレー」ね。「焼きカレーモーニング」とかあったら非常に楽しいですよね、ホテルでよくカレー朝出てきますけど。あるいは「港町コーヒースタンド」みたいなイメージで、様々な門司港ならではのマルシェ、そして商店街などのノスタルジックな空間で楽しんでいただける「ナイトシネマ」、こういった商店街などの空間で味のある映画を、「ナイトシネマ」、こういうことも予定をしております。「夜さんぽツアー」、門司港は夜も楽しめる。夜しっかり泊まっていただく、夜食事していただいてお金を落としていただいて、そして夜楽しんでいただく、そして泊まっていただく、こういうような流れをつくっていきたい。門司「らしさ」、そして、そういった「夜」を楽しめる門司港にしていく上で大事なのが1つ、ホテルになります。ホテルということを念頭に置きながらも、こういう動き、旧JR九州本社ビルの活用というのも進めてまいります。前のページに戻っていきましょう。これですね、もう皆さんもご案内のとおり、この旧JR九州本社ビル、とってもいい場所にあってとっても趣があって非常にポテンシャルのある建物、これを活かしていきたい。もう明確に念頭に置いているのはホテル、やはりホテルをこの地に誘致してほしいという市民の皆さん、住民の皆さんの声も非常にあります。こういった声にお応えできるような形になればと期待をしております。もちろんホテルに限らず「にぎわいの創造」という形でこれから公募をさせていただきますけれども、この「レトロ30周年」という希望を、記念すべきこのタイミングで、この旧JR九州本社ビル、これがホテルなどの誘致に繋がっていくということも期待をしながら、これからスタートをしていきたいというふうに思います。もう一度、関門もそうですね。門司「らしさ」を磨くということでございます。もう一度2つのキーワード、これは出てこないですね。「関門に呼び込む」、門司港「らしさ」を磨く、この2つをキーワードにして、民の力もしっかりとお借りをしながら、街全体を魅力的なエンターテインメントと掛け合わされた空間、先人たちが築いてきたこのまちに宿る、心がワクワクする、心が躍るというこの街柄をしっかりとこれから形にしていく、そして感動を与える観光地、そしてそれが、世界を視野に入れた観光地にしていくということを目指してまいります。町田そのこさんからお祝いのメッセージ来ております。どうぞ。

(動画視聴)

町田 そのこ氏

門司港レトロ30周年おめでとうございます。作家の町田そのこです。門司港レトロを舞台にした小説「コンビニ兄弟」を書きまして、それで多くの読者様に愛されております。これからも門司港を舞台に色んな作品を書いていきたいと思っております。これからの門司港の繁栄を心から応援しております。頑張ってください。

市長

町田そのこさん本当に門司愛強いですし北九州市愛も非常に強いので、地元に密着した作品をつくっていきたいっていうふうにいつもおっしゃっておりますけれども、本当にありがたいことです。全世界の発行部数は60万部突破ということで、海外読者の皆さんが、海外の皆さんが門司港を知るきっかけともなる、この「コンビニ兄弟」、こういったところもしっかりと巻き込んでやっていきます。この町田そのこさんを含み、様々な方のメッセージが届いております。芋洗坂係長さん、藤原樹さん、宮本隆治さん、ロバートの秋山竜次さん、馬場裕之さんからのメッセージ、こちらも北九州市のホームページで公開中でございます。30周年を迎えた門司港レトロ、これを皆さんでしっかりと祝うとともに、次の世代、次の時代にこの門司港の魅力をしっかりと伝えていく、先人への思いを馳せながら未来に繋いでいく。「海峡を楽しむまち“門司港レトロ”」ということで、進化をしていく門司港レトロ、皆さんご期待をいただきたいと思います。これはもう取りも直さず、やはり「観光大都市への進化」というのを掲げている令和7年度の大きな取組の1つとなります。この美しいまち自体が世界中の観光客を惹きつけるような、そういう取組をこれから強力に進めていきたいというふうに思います。

(2)アーバンネイチャー北九州

市長

2つ目です。「アーバンネイチャー北九州」についてです。今日5月22日は何の日か皆さんご存じでしょうか。山下さんご存じですか。「国際生物多様性の日」です、今日は。これは難しいかもしれないですね。「生物多様性の日」ということで、北九州市で今回戦略を策定いたしました。それを今日発表させていただきます。これまで過去に例を見ないスピードで生物多様性というものが重要なテーマとなってきております。2030年までに生物多様性の損失を止め、反転させて回復軌道に乗せるという「ネイチャーポジティブ」が世界共通の目標となっています。もう一度おさらいになりますが、これまでの生物多様性、これまでは自然を守る、壊さないというスタンス。受動的なスタンスではなくて、これからは自然を育み、回復させるという、能動的に積極的に自然を再生させていくという、それが「ネイチャーポジティブ」です。こういった「ネイチャーポジティブ」の動きというのが世界どんどんどんどん大きくなってきております。もちろん地球全体の持続可能性もある、あるいは企業活動の面でも生物多様性、非常に大事なテーマになっております。地球のサステナビリティを左右する重要なファクターとして、これから「ネイチャーポジティブ」っていうもののプレゼンスが非常に大きくなってくることで、北九州市は非常にそのイニシアチブをとってきております。北九州市はもうすでにやってきています。この若松響灘のビオトープってありますよね。廃棄物処分場のあとに、自然発生的に湿地や淡水池、草原など、多様な自然環境が生まれて、国内最大級の響灘ビオトープというものが私たち生まれております。去年海外から来られた要人の方々もこのビオトープの歴史、そしてビオトープの今の状況、希少な生きものもある。これに非常に感銘を受けられて、視察に来られる方も多いんですけれども、こういった取組、これを市民の皆さんも含めて、これまで草刈したり定期的な外来種の駆除、こういったこともやりながら守ってきました。まさに「ネイチャーポジティブ」を先導してきたまち、これが北九州市なんです。800種の生きものが生息して、福岡県で唯一の国の自然共生サイトにも、指定を、登録をされていると、世界の潮流に先駆けて「ネイチャーポジティブ」をやってきた。これが北九州市の1つの誇りであり伝統でもあります。こうした中で、もう一度思い起こしていただくと、北九州市はもう本当に都市なのに自然が豊か、隣接している、ここが特徴です。3つの海がある、3つの国立国定公園、4割が森林、渡り鳥も来る、希少な生物もある。都市にある“豊かで面白い”自然を持つ、これが北九州市の本当に素晴らしい特徴です。

市長

これ見ていただくと、こちらです。これが「アーバンネイチャー」、都市に近い自然、「アーバンネイチャー」ということを私たちは打ち出していきたいと考えていますけれども、これ見て下さい皆さん。いろんなランキングで政令市で比較をしてみました、今回。この表自体が初めて今回公に発表するものになると思いますけれども、海も国立公園も森林も十字路も希少な生物もいろいろあります。これをランキング調べてみたんです。そしたらこの政令市の中で、この海とか公園とかもう森林と都市のバランスとか渡り鳥の十字路があるかないか干潟面積、ビオトープ面積これら見ると北九州市はダダダダッともう、ほぼ全国トップのレベル。これだけ大都市の中でも、圧倒的にあらゆる自然が側にある。こんなまちは日本中ありません。北九州市こそ都市と自然が近接している。すなわち、「アーバンネイチャーが集結している唯一無二の都市である」ということを改めて気付きました。確認をしました。こういうやはり北九州市にはもう使命があります。北九州市には、本当に「アーバンネイチャー」を大切にしていく、そして「ネイチャーポジティブ」を進めていく。こういう使命があるというふうに改めて思います。もちろん食の面でも、本当に豊かな自然があるから「食」があるって、これも当然のことであります。そういった中で「生物多様性戦略」策定をいたしました。今回世界で初めて、「アーバンネイチャー北九州」というのを今回打ち立てさせていただきます。このコンセプトは世界で初めてになります。今も先ほど申し上げた、「ネイチャーポジティブ」に対しても「アーバンネイチャー」を活用しながら積極的に取り組んでいく、都市部における「ネイチャーポジティブ」の「グローバルモデル」を目指します。世界をリードするサステナブルシティの実現に向けて、「アーバンネイチャー」、これで世界をリードしていきたいと考えております。2つのポイントあります。1つはこの新戦略、もう皆さんのお手元にもお配りさしていただいていると思いますが、どうでしょうか皆さん見ていただいて。行政計画っていろいろありますよね。かつての生物多様性の行政計画ってこれだったんですよ。この130ページぐらいある、いわゆる行政の計画っていう感じのものが今までありました。この分厚さとこの中身だけでは中々市民の皆さん、これ「アーバンネイチャー」とか環境っていうのは、行政が「これやって下さい」って言ってやるようなものじゃなくて、市民の皆さんが参加していただくことが必要。こういった行政計画から今回はこの薄くてしっかり、市民の皆さんも手に取りやすいものとしてこの行政計画としても相当なチャレンジをしています、これは。これまでも、こんな行政計画は多分北九州市にもなかったし、日本でもあまりこんな行政計画はそんなないんじゃないかと私は思いますけども、市民の皆様との協働により戦略を作り上げました。そして“読んで楽しい行政計画”を目指したということも今回特徴であります。ぜひ市民の皆さんもこれを手に取ってご覧いただきたいと思います。この戦略の中の写真、皆さん素敵ですよね。写真の例段々と出ますけど、これですね。これが何と市民の皆様のご協力で、こういった写真撮れることができました。やはり北九州は豊かな自然もありますし、素晴らしい腕を持った写真愛好家もたくさんおられるんだなというのを改めて驚きましたけれども、これはもう市民の皆さんが撮って下さいました。本当にこれすごいですよね。市民の皆さんがこれだけ自然への愛があるからこそ、こういった写真撮られると思うんですけど、これも私は素晴らしいと思います。本当にお礼を申し上げたいと思います。市民の皆様のご協力のおかげで、「アーバンネイチャー」の魅力が色濃く詰まった行政計画となりました。この新しい戦略、その中身を見ていただきつつ、それを進めていく推進力、エンジンとなる部分が必要になります。それは、「ネイチャーポジティブセンター」というものが、今度法律に基づいて設置していいですよということになりました。このネイチャーポジティブセンターというのを、北九州市にも位置付け設置をしていきたいと思います。北九州市はもう大体どこかの施設とか、1個の単体の施設ということでネイチャーポジティブセンターってつくることを制度上は主に想定していたのかもしれませんが、北九州市を振り返ると、もう「ネイチャーポジティブ」をやっているところがいっぱいあるので、もうすでに施設として、これもすごいことです。なので、北九州市はもう「群」としてやります。もう10ヶ所全部の「施設群」としてネイチャーポジティブセンターに指定をするということで、これも全国初めてのことになります。ネイチャーポジティブセンター、北九州市は10個の施設群を一気に指定さしていただきます。これも環境省から、非常に注目をいただいているということでございます。そして本年6月は、ネイチャーPR強化月間としまして、今年の夏にかけて、広報や各種イベントなど積極的に展開をしてまいります。ポータルサイト、国内外に知らせるポータルサイトの開設。センターの発足のイベント、こういったことをやりながら、「アーバンネイチャー」、「ネイチャーポジティブ」、ちょっとカタカナで恐縮でありますけど、そういったコンセプトをどんどん打ち出していきたいというふうに思います。それ見てみますとこのポータルサイト、これはもうすでにオープンしているのかな、していますね。ポータルサイト、これは日本と世界両方に発信をしていきます。あとでチェックをいただきたいと思います。これも市民の皆さんが撮っていただいた写真など本当に素晴らしい自然を一気に「アーバンネイチャー北九州」、北九州ってこんなに自然があるのだということを、日本はおろか世界にもしっかり発信をしていくということを強力にやっていきたいというふうに思います。本当にこれ先人たちが努力して培ってきた素晴らしい財産です。これを目一杯発信をし、「アーバンネイチャー北九州」というのを伝えていきたいという、この第一歩であります。そしてこれですね。フォトコンテスト写真展ということで、もうあまりに市民の皆さんが撮られた写真が素晴らしいので、入賞作品の展示会をイオンモール八幡東店様で行います。こちらもこの市民の皆さんが撮っていただいた「アーバンネイチャー」。こういうフォトコンテスト、こういった写真展を通じてまた「アーバンネイチャー」について、「ネイチャーポジティブ」について知っていただくということ、体感していただくということのきっかけにもしていきたいというふうに思います。そして第2弾。「いきものクエスト」ということであります。スマホのアプリ「Biome(バイオーム)」というものを活用いたしまして、いきもの観察イベント、これもやっていきます。北九州市内で対象となるいきものを見つけて投稿するというものであります。「ポケモンGO」とはちょっとまた違いますけれどもそれっぽい感じもありますけれども、ゲーム感覚で楽しみながら、身近にいる大切ないきものを発見し、それを投稿、あるいは共有をしていくということ。それを通じて、老若男女皆さんがこのまちの自然の魅力を再発見していただくと、こういったものを6月1日からスタートをしてまいります。ぜひ楽しみながらこのまちの素晴らしい自然を再発見していただく、こういった取組も進めてまいります。「いきものクエスト」であります。そして次に、「ネイチャーポジティブのグローバルモデルになっていこう」ということで、西日本の政令市では初となる、「ネイチャーポジティブ宣言」というのを都市としても行わせていただきます。「ネイチャーポジティブ宣言」、ネイチャーポジティブの実現に向けて具体的にアクションを進めていくぞということを宣言するものです。環境省が運営する会議体で実施をしているもので、今290の企業・団体が参加をしているというものであります。世界をリードするサステナブルシティになっていく、そのために「ネイチャーポジティブ」、これをしっかりと世界に先んじてやっていく都市でありたいというふうに考えております。取組のアイコンとなるロゴマーク、これも今般新たに作成をいたしました。こちらが「アーバンネイチャー北九州」ということで、これから北九州市が「アーバンネイチャー」、あの豊かな自然環境を活かして、「アーバンネイチャー」ということで、日本はおろか世界にしっかりと発信をしていくそういうまちになっていきます。そしてもう1つが、この「ネイチャーポジティブセンター」、日本で初めて10個の施設群を一括指定するという「ネイチャーポジティブセンター」、こちらのロゴも作成いたしました。これについても、担当部局それから若い職員の皆さんも一緒になって、この北九州市の持つこのコンセプト、これをどうロゴマークの中で表現していくかということを、再三議論を重ねてやってきたものでございます。こういった取組で市民の皆さんにも親しんでいただきたいというふうに思います。この私たちの思いね、ここに込めているということでございますので、よろしくお願いいたします。これで都市ブランドの向上にも繋げていきたいというふうに考えております。ありがとうございます。今日ですね、本日12時半から、環境省が主催する「ネイチャーポジティブ」のシンポジウムが、北九州市立いのちのたび博物館で開催をされます。もう一度言いますと12時半に、環境省が主催する「ネイチャーポジティブ」のシンポジウムが、いのちのたび博物館で開催されます。皆さん、冒頭に申し上げました、今日は何の日ですか。国際生物多様性の日です。国際生物多様性の日ですよ今日、日本全国そうですよ。でも環境省が主催するシンポジウムは北九州市で行われると。この意味合いをぜひ感じていただきたい、ありがたいです本当に。この日に他でもない、北九州市で、環境省が主催する生物多様性の「ネイチャーポジティブシンポジウム」が北九州市で行われる。これはありがたいことです。もうたくさん日本全国どこも生物多様性の日ですから。その中で、北九州で行っていただく、これこそがやはり国も認めていただいている。国も期待いただいている。本当にありがたいことです。北九州市でやるということでありますので、ぜひ興味のある市民の皆さん参加いただきたい。あるいはご取材もいただければ幸いに思います。

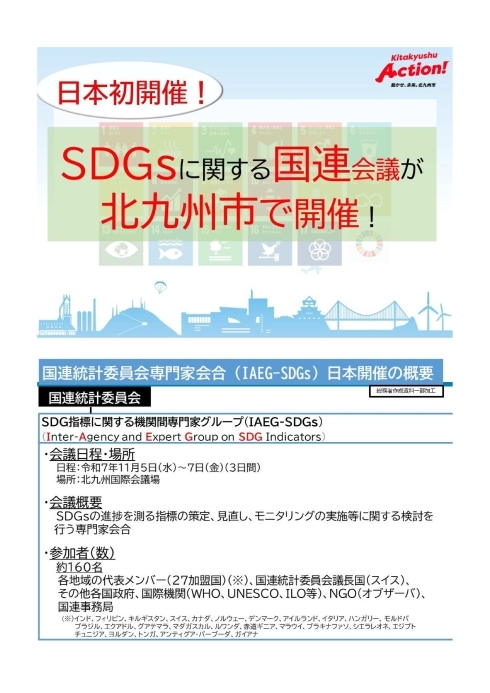

(3)国連統計委員会専門家会合の北九州市開催

市長

さあ国連、次いきます。国連関係の話で3つ目の発表になりますが、国連でSDGs、2030年にポストSDGsに関しまして、世界でも関心が集まっています。ポストSDGs。こうした中で、SDGsに関連する国連会議が北九州市で開催されます。「国連統計委員会専門家会合」が日本“初”開催。それが北九州市で開催をされます。このような重要な会合が北九州市で開催されること、大変光栄にありがたく思います。ご紹介いたします。この会合というのは、国連統計委員会専門家会合(IAEG-SDGs)ということでございますけれども、SDGsに関する世界中のキーパーソンが集まる重要な会合であります。会合ではSDGsの進み具合を測る指標の見直し、あるいはポストSDGsに向かっての、取組、学び、こういったものも共有される予定になっております。11月5日から7日までの3日間、会場は北九州国際会議場を予定をしております。世界中から27の加盟国、そして、WHOなどの国際関係機関等々、合計160名程度が集結をされるということになっています。この件について私が強調したいのはこちらです。これ、第1回から開催をされてこのラインナップを見ていただくと、ほとんど首都です。首都以外はニューヨークとジュネーブだけです。首都以外は。ジュネーブは国際機関を集結しているまち、ニューヨークは首都じゃないけども世界の中心地です。この首都かニューヨークかジュネーブかという中で、このラインナップで北九州がきた。ここは、私は本当に意味が深いことだと思います。これはやはり北九州市の環境サステナブルに対する国内外の評価、先進的な取組、これまで先人の皆さんが培ってこられたこのご努力が、こういった国際的な評価、レピュテーションに繋がっている。もう世界中に鳴り響いていると、これは本当にありがたいことです。もちろんこれは日本政府の総務省の方とも協議をする中で、北九州市でやろうということで、今回誘致が決まったものでございます。首都か、ニューヨークかジュネーブしかなかった会議が北九州で行われる。しつこいですけどもね。そういうことでございますのでもう、ぜひこれはしっかりと成功させていきたいと思います。実はこの会場オスロでやったものの会議なんですが、皆様関心、見て感じられると思いますけども、やはりSDGsですからあんまり華美にならないんですよ。非常に質実剛健な国際会議だっていうことも1つの特徴です。だからものすごいブワーッと豪華にガーッとやるというよりもきちっとこの質実剛健なSDGsらしい会議ということで円滑に進むように、進めるとともに、国際社会における存在感、これをしっかりと高めていきたいと思います。

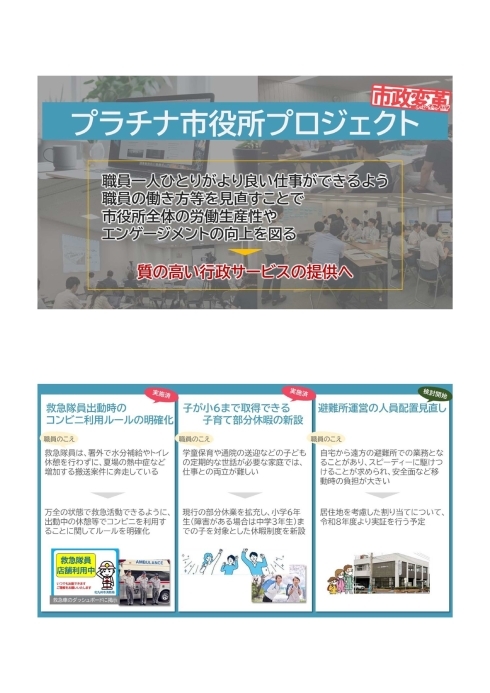

(4)プラチナ市役所プロジェクト成果

市長

さあ、それで次、4つ目最後になります。「プラチナ市役所プロジェクト」です。今北九州市では、様々な市政の変革、これはできることからどんどんどんどんやっていこうということで、若い職員の皆さん、あるいはこれまで声が上げられなかった変革のテーマこれについても思い切ってやっていこうということ、こういった思いを形にする市の職員の皆さんの思い、あるいはもっとこういうふうに働きたいという思いを形にする市役所でありたいということで「プラチナ市役所プロジェクト」を進めてきました。今回、今令和6年度から実施しているものが1年間ずっとやってきまして、アクションが見えてきましたのでこれを、今日、共有させていただきたいと思います。プラチナ市役所プロジェクトはこういう形で、若手職員や現場の第一線の職員の皆さんの思いや声、これを集めまして、それをできるところから形にしていこうというものです。まだ検討中のものもありますけれども形になったものもあります。こういったプロジェクトチームが、総勢29名、平均年齢33歳のチームで策定をしまして提案が120いただきました。この中から今できるものからどんどん形にしているという状況でございます。これらによって、市役所の職員の皆さんのエンゲージメント、コミットメントを強くし、生産性を上げそれを通じて市民の皆さんへのサービスの向上、品質の向上というものを実現していただきたいという思いでスタートしたプロジェクトでございます。課題解決の事例、お手元にドンともう資料がお配りされていると思うので、それをまた見ていただきたいと思いますが、一例を挙げますと、その中にも入っていますけどね。もう冊子はお渡ししているんですよね、ですよね。冊子はお渡ししているということで、それを見ていただきたい。例えば、救急隊員が出動時、「出動している間はコンビニにもいけない」「お手洗いに行きたいとかちょっと栄養補給・水分補給したいというときも満足にトイレ休憩さえ取れない」というお声がありました。こういった中で、万全な状態で救急活動できるように、出動中の休憩等でコンビニなどを利用できるようにルールを明確化していったと、こういったところも。聞いたらそれはものすごい地味なことかもしれませんけども、こういうこと1個1個、みんなもやもやもやもや思って、「だったらいいのにな」と思っていたことをやっぱり形にしていくってことはすごく大事なことだと思います。その他に、お子さんが子育て部分休暇ということで、1日最大2時間の部分休暇、発熱などで、2時間だけ休みたいというところの取得を小学校6年生まで、これまで小学校就学前までだったんですがそれを6年生まで拡大する、こういったようなこともやっております。今のまま「今の休暇制度ではもう間に合わない」というお声がありました。そういったことに応えていくというもの。部分休暇に上乗せして、小学校、小学6年生までのお子さんを対象とする新たな休暇制度も設置をいたしました。3つ目にこの右側ですけど、これ避難所運営の人員配置についてなんですけれども、職員がそういった災害のときにどう出動していくのかということについて、各局の、例えば「八幡西区の避難所は保健福祉局の担当です」とかいうふうに各局に担当区を割り当てて人員配置をするという、こういうやり方だったんです。だからこの局は八幡西区に行くとかそういう形であります。でも災害のときに、自宅から遠いところにわざわざ、一応仕切りとはいえ行くっていうのは、ご本人の安全もありますし、その業務上もやはり差し障りがある。もっとスピーディーにいきたい。移動の負担も大きい災害時ということで、職員の皆さんの居住地と、「従事する職員の皆さんの場所が離れていることをどうにかしてほしい」という声が、これも実はあったんです。こういったところに関しまして、職員の居住地に考慮した配置、勤務っていうのをできないかということを、これは割と大人数になりますから、そう簡単にこの人はこの人はって割り振るのはそう簡単な話ではないんですが、令和7年度から従事職員の選定、それから連絡体制、ちょっと局でバラけたりしますからね、連絡体制の構築、あるいは職員向け研修の準備などを進めまして、令和8年度から実施をし始めていくということで、避難所運営の最適化、避難所運営の人員配置の最適化というのを行っていこうという取組、こういったことも進めております。これは一例でございまして、お手元には20何個、27個か、お手元に入っていると思いますので、また見ていただいて、ご関心あるものはまたお聞きいただければと思います。いずれにしても、やっぱり市民の皆さんのサービスをもっと質を上げていきたい。そしてそれに対して、関わる市の職員の皆さんの働き方、あるいは働きやすさ、チームのつくりやすさ、こういったところを強化したいという思いでスタートした「プラチナ市役所プロジェクト」。一人ひとりが変革の主役だという思いで、市政の中、市役所の中に変革マインドがジワジワと広がってきていることそれを体感しているところであります。こういったプロジェクト、これをさらに展開をしていって、市民の皆さんのための市政、これを私たちは限りなく追求していきたいというふうに思います。私から以上となります。それでは、ご質問をお受けいたしたいと思います。よろしくお願いします。

(5)質疑応答

記者(FBS)

すみません。幹事社のFBS宮原です。よろしくお願いします。発表項目について伺います。1つ目の門司港レトロなんですけれども、提案をこれから公募していくということで、提案に期待する、どういった事業者に期待するか、門司港に対してどのような思いを持った事業者からの公募を期待するか、そういった思いを聞かせてください。

市長

はい。先ほど写真も見ていただきましたが、そうですね、ちょっとまずスケジュールだけ申し上げると、6月に事業者選定に係る公募プロポーザル、9月までに提案募集、10月に事業者を決定するというスケジュールで進めていくことになります。やはりこの門司、あのビルの持つ歴史的な価値、これをしっかりと活かしながら守りながら未来に向かって新しいにぎわいをつくっていく。あの建物自体の価値ものすごく大きいと思います。建物自体も門司の歴史を凝縮したような趣と佇まいがある。そして駅側というものすごく便利な場所にもある。こういった中で、住民の皆さんは「ぜひホテルに来てほしい」というような声も少なからずあります。そういったお声にも応えられるような、そういった事業者の方々来られることを期待したいと思います。

記者(FBS)

分かりました。そうするとあの旧本社ビルというのは、過去香港の会社の計画が頓挫した背景があると思うんですけれども、そういった計画が中止とならないために今回公募の設計にあたって留意していることがあれば教えてください。

市長

そうですね。かつて外国の資本ということで、これがまた途中まで行ったんですが、コロナ禍もあって一気に経営が苦しくなったというような背景もあったように聞いております。そういった中で、事業というのは完遂しなかったということがあります。そうした中で私たち、しっかりと事業者様にこの土地、この建物の持つ価値、こういったものをしっかりとお伝えをし、またコミュニケーションをしっかり取りながら、丁寧にこの事業ができるような、そういった側面サポート、こういったものはやっていきたいなというふうに思っております。

記者(FBS)

分かりました。もう1点すみません、ちょっと情報の確認なんですけれども、この土地とこの建物を市がいつから所有しているということなのかというのと、何階建てとか、いつ建築されたものかというのがあれば教えていただきたいです。

担当者(都市ブランド創造局門司港レトロ課)

都市ブランド創造局門司港レトロ課長の彌榮でございます。まずこちらの建物所有につきましては、平成17年に市がJR九州から取得をいたしました。そして、続きまして建物の概要でございます。建物のほうは地下1階、地上6階の建物でございます。鉄骨鉄筋コンクリート造というふうになっております。

記者(FBS)

築年数。

担当者(都市ブランド創造局門司港レトロ課)

築年数のほうが、昭和12年に建てられまして現在88年経過という建物でございます。以上でございます。なお、先ほど、ちょっと別件になりますが、定例の中で「関門歴史謎解きゲーム」の参加者でございますが、約1,000人ということでよろしくお願いいたします。以上でございます。

記者(FBS)

すみません、日本遺産の構成資産でもありましたかね。

担当者(都市ブランド創造局門司港レトロ課)

門司港レトロ課長、彌榮でございます。「日本ノスタルジック海峡」ということで、文化庁に認定された施設ということでございます。

記者(FBS)

この事業者というのは、基本的には内装をリフォームすることが前提ということで考えているということでよろしいでしょうか。

担当者(都市ブランド創造局門司港レトロ課)

都市ブランド創造局門司港レトロ課長でございます。内装のほう、躯体のほう、全て事業者様のほうの負担で進めていただくよう考えております。以上でございます。

記者(FBS)

分かりました。幹事社からは以上です。各社さんお願いします。

市長

はい、富﨑さんどうぞ。

記者(TNC)

TNCの富﨑です。よろしくお願いします。JR九州本社ビルのことで追加でお尋ねで、築88年というふうに課長からもありましたが、これプロポーザルで公募を受けて、何と言うでしょう、言葉は悪いですけど、まだそのホテルとして活用できるだけの耐震性とか何か頑丈さとか、ホテルをやるんだったら水回りとかもあるんでしょうけれども、それに耐え得るというふうな計算があっての公募に出そうかというふうになっているんでしょうか。

担当者(都市ブランド創造局門司港レトロ課)

都市ブランド創造局門司港レトロ課長です。現在、JR九州本社ビルに関しまして複数お問い合わせをいただいているところでございます。お問い合わせいただく中で、中の状況といったものもご見学いただいているような状況でございます。耐震化のほうは済んでおりまして、ただし、もうここ数年使われてない状況でございますので、配管、そういったところは、状況というのは事業者様にもご確認、現状の状況はご確認いただいているところといったところでございます。以上です。

記者(TNC)

あとは門司港の集客とか全般的なお話として、もう1回「人を呼び込む、ワクワクするまちづくり」をして人に来てもらうというふうなところなんですが、例えば今は外国の方はバスで来たりとかしていて、日本人の方はレンタカーで行ったりJRさんを使ってもあるんでしょうけれども、集客とか送客で何かこういうシステムを組もうかとか、あと、いわゆる足の部分で何かアイデアなりというのを考えたりされているんでしょうか。

市長

どうぞ、はい。

担当者(都市ブランド創造局門司港レトロ課)

すみません、現時点では、送客のところの部分についてはこの公募プロポーザルのほうの範疇では考えてございません。予定には入ってございません。以上でございます。

市長

ただあれですよね、富﨑さんはその。

記者(TNC)

全体的な。

市長

行く時のね。

記者(TNC)

ホテルじゃなくて、いろいろ最北端、最西端みたいなのをやる時に、やっぱり足が要るのかなと思っていて。例えば「小倉から皆さんどう行きましょうか」、「シャトルバスを西鉄さんと話してやりますよ」とか、その辺りのアイデアとかがあるのかなと思いました。

市長

なるほどね。そこは非常に重要なご指摘だと思いますし、そういった観点からもちょっといろいろまた今後やっていく必要はあるなというふうには思います。

記者(TNC)

あとはちょっと発表外になるんですが、私たちも取材をずっとさせていただいていて、先日、富山県の知事さんのほうも会見でお触れになった「すしのトップ会談」ですけれども、これ「6月の中旬ぐらいに」というふうに先方では話が出ていたみたいなんですが、これ「いつ行くよ」とか、具体的な日程とか「どういうことをするよ」とかいうふうなこと、もし中身もありましたらお聞きしたいんですけど。

市長

そうですね、ありがとうございます。ご質問なければ簡単に私からちょっとご報告をあとでしようかと思っていたんですけれども、「すし会談」についてお話をちょっと紹介、ご報告したいと思います。この富山県知事との「すし会談」、これは6月12日に行うことにいたします。いよいよ日程が決まりました。6月12日、富山県知事と北九州市長、この両者による世界初の「すし会談」というのを6月12日に行うことになりました。やはりこの距離が離れた両地域ではありますけれども、この「すし」を共通項として、しっかりとタッグを組んで、日本の食文化を世界に発信をしていく、そういう絆を深めていこうというふうに考えております。またこの取組、やはり今、国全体で地方創生ということを言われていますけれども、そういった中で、こういった地域同士がしっかりとタッグを組んで新しい動きを提示していく、これは大事なことだと思います。また富山県さんはウェルビーイングという意味でも日本を先導されている地域であります。この「すし」を中心とする食文化がどうウェルビーイングに貢献できるのか、こういった観点からもいろんな議論をしてみたいというふうに思っております。ちなみにもう皆さんご案内かと思いますが、SNSの中で私のほうから新田知事のほうに、「コラボしましょう」ということをSNSでお伝えさせていただいて、私も電話させていただき、新田知事にもう本当これあれでしたよね、3日、4日でしたね。3日に投げて4日に電話したらもうバタバタではあったんですが、新田知事にすごくポジティブに受け止めていただいて、「ぜひいろいろやっていきましょう」ということをおっしゃっていただいて、それで「19日にも『すし会談』やりませんか、富山県でやりませんか」ということを呼びかけさせていただいたら、そしたら、この件についても新田知事からすぐにご快諾いただく投稿がありまして、「それじゃやりましょう」ということでトントントントンと話がスピーディーに進んでいったということで、本当に新田知事に心から御礼申し上げたいというふうに思います。やはりこの両地域がしっかりとタッグを組んで新しい、「すし」を中心、「すし」、そして「食文化」、こういったものを世界に発信をしていく、そういった新しい形の地方都市同士のコラボレーション、これをつくっていきたいと思います。5月20日に新田知事が何か記者会見をしていただいて、かなりいろいろお話ししていただいたということで、「両都市の連携は有意義だ」、「地域ブランドの向上に繋がる」、「互いがWin-Winに関係人口の増加を目指していこう」ということをおっしゃっていただいて、富山県のほうの各社、テレビ4社、新聞記事4社等々、富山県側でもかなり今熱が上がってきているということで、大変ありがたいことでございます。ぜひ、もうこの王者でもある富山県のほうでもこれだけ盛り上がってくださっているので、北九州市側も負けずに盛り上げて、この6月12日の「すし会談」に向けて準備をしていこうというふうに考えております。

記者(TNC)

その知事のお話の中で、「旬の北九州のお寿司が食べたい」とか言って、「コチを食べたい」とかいろいろおっしゃっていたみたいですが、何か持って行かれたりとか、寿司ネタもそうですけど話のネタとしてはどういうネタを持って行かれようというふうに。

市長

話のネタ、どっちのネタですか。

記者(TNC)

両方とも。

市長

両方ね。

記者(TNC)

はい、どういうことをなさるのかなと思いまして。

市長

そうですね。新田知事がムラサキウニとかタイラギとか、この辺を何か言及されて、「北九州市はこれがおいしい」ということで、できる限りお応えできるように、新田知事がそう期待していただいているのでお応えできるように努力したいというふうに思っています。それは寿司のネタです。話のネタは先ほどお話ししたように、やはり地方同士がタッグを組んで、この「すし」、そして「食文化」をどうやって世界に発信できるのか、そして両都市の活性化に繋げるのか、そういった議論をしたい。それから先ほど申し上げたようなウェルビーイング、「食」というものがどうウェルビーイングに貢献できるのか、こういった辺りも様々な「ウェルビーイング先進県」としての富山県さんからご知見を賜りたいなというふうには思っているところであります。おそらく今、私お電話してお話している感じだと、新田知事もかなり柔軟に、そして「一緒に盛り上げましょう」ということでありまして、新しい地方創生の形として、地域と地域がどんどん繋がって地方創生を盛り上げていく、そういうようなモデルをつくっていこうというお話をしたいと思います。

記者(TNC)

ありがとうございます。

市長

はい、じゃあ。

記者(読売新聞)

読売新聞の梅野です。門司港に戻るんですけれども、旧JR九州本社ビルについて。公募の上で売却するという計画ですけれども、この売却についてなんですが、市が土地と建物を両方とも所有していると思うので、その売却も土地と建物の両方でいいのかっていうのと、あと今日の資料の中で「不動産込みで数十億円の事業規模見込み」とあって、これは事業者側の話だと思うんですけれども、市として売却額が大体いくらぐらいを想定されているのかっていうのが分かれば教えてください。

担当者(都市ブランド創造局門司港レトロ課)

まず土地と建物、両方合わせて売却ということで考えております。続きまして額のほうなんですが、市としての具体的な試算っていうのは、今回はちょっと具体的なところの聞き取りの中で、事業者さんの方との聞き取りの中でやっている範疇でございまして、市の中での具体的な試算というのは現時点では行っておりません。以上です。

記者(読売新聞)

大体評価額とかから「これぐらい」っていうのはお持ちだとは思うんですけれども、そういうのはないんでしょうか。

担当者(都市ブランド創造局門司港レトロ課)

売却にあたって評価鑑定というのはいたしております。そういったものは持っていますけれども、ホテルとしての改修、事業を実施するにあたっての規模っていうのは試算をしていないといったところでございます。以上でございます。

記者(読売新聞)

ではこの「数十億円」と資料にあるものについては、これ一般論としての額ということでしょうか。

担当者(都市ブランド創造局門司港レトロ課)

はい、複数の事業者との聞き取りの中で、こういった程度の事業規模ということで示させていただいた数字になります。以上でございます。

記者(読売新聞)

分かりました。

市長

はい、山下さん。

記者(毎日新聞)

毎日新聞山下です。「ネイチャーポジティブ」のほうに戻るんですが、多様性戦略のほうの目標、基本施策の基本目標の中で、市民の参加ですとか企業の参加は分かるんですが、陸地の保全地域ですとか自然共生サイトの認定数がかなり具体的に示されていると思うんですが、例えば自然共生サイトに関しては今、県内で唯一のものが1つあるっていう状況で、5年間で5箇所っていうのはかなり大きな目標だと思うんですけど、すでに何か当てがあるという状況なのか、それとも今から「こういうところ」っていうものを根付かせて探していくのか、ちょっとどういう目途があるのか。

市長

なるほどですね。1箇所のものがちょっとアグレッシブなので、何か当てあるんですかっていうことですね。どうぞ。

担当者(環境局ネイチャーポジティブ推進課)

ネイチャーポジティブ推進課長の平井でございます。今、確かにビオトープ登録されているんですが、自然共生サイトというのは、既にある国定公園以外で、例えば地元で保全されている地域だとか、そういったところを登録するものであるんですが、我々としては、北九州そういうところたくさんありますので、ぜひ登録したいと思っていて、今何箇所か地元の方と、いろいろやはり地域との合意形成が必要ですので、話しているところでございますが、例えば平尾台の国定公園以外の地域だとか、あと曽根干潟だとか、そういった素晴らしい自然たくさんありますので、そういうところをぜひ登録に持っていきたいと考えております。以上でございます。

記者(毎日新聞)

登録された場合は、例えば開発の規制ですとか、そういう新しい規制だとか、そういうことが生まれるというか発生するようなものになるんでしょうか。

担当者(環境局ネイチャーポジティブ推進課)

自然共生サイトの場合は、そういった規制というのは特にない状況なんですが、ただ保全に向けての計画ですね、これは地元だとか、例えば企業さんも含めてそういった計画をつくるというところが発生いたします。規制等は特にないという状況です。

記者(毎日新聞)

分かりました。ありがとうございます。

市長

ぜひネイチャーポジティブのシンポジウム、皆さんお忙しいと思いますが、ぜひご取材いただけたら嬉しいなと思います。なかなか「ネイチャーポジティブ」とか「ネイチャー」とか、なかなか片仮名も多いですし、コンセプトなので、なかなか市民の皆さんにお伝えするのに知恵・工夫が要りますけれども、ぜひ皆さんのお力もお借りしながら、やっぱり北九州の大切なアイデンティティですので、これからもしっかり浸透させていきたいなと思っております。

担当者(市長公室報道課)

他、質問ございませんでしょうか。よろしいですかね、それじゃあこれで定例会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。

市長

ありがとうございました。

このページの作成者

市長公室報道課

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

電話:093-582-2235 FAX:093-582-2243

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。