|

コメント項目 |

なし |

月日: |

|---|---|---|

| 発表項目 |

(1)皿倉山の滑り台の対応(PDF:290KB) |

|

| 出席者 | 北九州市長 |

8.令和7年(2025年)7月10日北九州市長定例記者会見

【発表案件】

(1)皿倉山の滑り台の対応

(2)「北九州ムービーアカデミー」開校

(3)海外トップセールス成果

会見の動画(YouTube)

会見録

(1)皿倉山の滑り台の対応

市長

皆さんおはようございます。昨日も個別会見をさせていただきましたが、また今日も定例会見させていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。最初に少し米国関税に関する所感というのが、ここへ来まして本当にいろいろな声出ていますけれども、北九州市は世界と繋がっている企業が多いですよね。本当にグローバル企業が林立しているのが北九州市の大きな特徴です。そうした中で、この最初の関税の政策が打ち出された時から、非常に地元の企業の皆さんというのはグローバルなサプライチェーンと直結している、あるいはグローバルな輸出品とも直結している皆さんが多い中で、ものすごく固唾を呑んでこの交渉状況を見守っていたと、私自身もものすごく、もうここでもお話ししましたけれども、非常に重要な交渉だということで注目をしておりました。そうした中で今回の所感、3ヶ月経ったところで、7回行かれたところで、今回「8月1日から」というような話で来たというところで、そのあとまた地元の企業の方ともお話する中で、やっぱり出ている声は「この3ヶ月は何だったんだ」、「7回も行ってどういう成果が出たんだ」、「これはもう国が無策なんじゃないか」、そういう声を聞きますし、私もそのような思いを共にするところでございます。やはり本当これものすごく、国のこととかじゃなくて北九州の経済にものすごく直結する話で、私たちが市政を進めていく、市の経済を行っていく、市の雇用を守っていく、市の経済をちゃんと守っていく意味でも、ものすごく大事なことであって、これは本当に国のほうでもご努力されて様々な手を尽くしておられる、努力されているということはもちろん承知しておりますし、それには敬意を表したいとは思う一方で、やっぱり結果が大事なので、そこをどう出していくのか、そこはもう本当に改めて心から期待をしたいと思います。やはり振り返ってみれば、私も交渉を直接やっているわけではないので無責任なことは言えませんし、もちろん大変なご苦労を各省庁とともにされているというふうには思います。ただ本当にやはり結果を、もうこの日本の経済を支える地方都市の、地元の経済はものすごく結果を、本当に固唾を呑んで待っているという、そしてまたそれを、本当にこの生命線を揺るがすような大変な事態だという問題意識を持っているので、やはりそこは意を同じくして、本当に結果が出る交渉をぜひ強く期待をしたいというふうに思います。いろいろなお声はもちろんあると思います。もっとトランプ政権が出る前に、もうこの関税の政策が出てから、やおら交渉に入っていくということではなくて、もっとその前の段階から、トランプ政権自体ともっと包括的な、立体的な人間関係とか関係性をつくっているべきではないかというような考え方もあるでしょう。あるいはもう大臣ではなくて、トップセールスじゃないですけど、トップがどんどん動いていって直接やっていくというような考え方もあるでしょう。様々な、本当にもうこうなったらっていうか、こうなったら何でももう何か、私いつも市の中でも言っているんですけど、「平時と有事って全然切り替えてほしい」と。有事になったらもう何か、どういう手順とかどういう順番とかどういうレベルとかじゃなくて、もうどんどんどんどんやっていくということを本当にやるべき、日本にとってすごく大事な時、あるいは北九州市にとっても本当に大事な時なので、そこについては改めて期待をしたいと思いますし、自治体と、首長としてできることは、この日米交渉についてできることは限られていますけれども、何か本当に、もう国民みんなでやっぱりこれを応援して、しっかりと後押しをしていく、そしてしっかりとこの事態を、もう「国難」とも言えるようなこの事態をしっかりみんなで乗り越えていく、そうでないと、北九州市はおろか日本の経済が持たないということはものすごく強い危機感を持っているので、それをみんなでしっかり後押しをして、この交渉をうまく持っていってほしいと切に願っております。これは何か国を暴いて批判したいために言っているわけではなくて、本当にここは大事なポイントなので、もう何としてもこれを乗り越えていかなければ、もう北九州の経済も本当に大変なことになるし、日本の経済も大変な傷を負ってしまうという危機感を持っている、ここを改めてお伝えさせていただきたいと思います。今日はちょうど海外のトップセールスの話もさせていただきますので、そういったこともありまして、少しお話をさせていただきました。

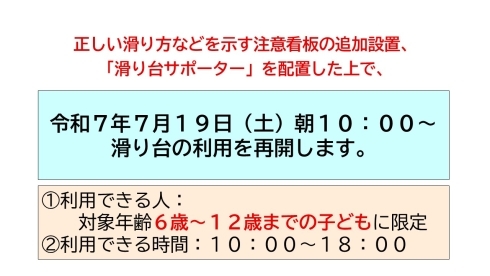

発表案件でございますが、今日3件準備させていただいております。まず皿倉山の滑り台についてでございます。皿倉山の滑り台につきましては、先週から累次、皆様にもご報告させていただいておりますが、今後の対応について1つご報告をさせていただきたいと思います。先週の会見後も怪我をされた方からの情報というのが寄せられておりまして、心よりお見舞いを申し上げたいというふうに存じます。そうした中で、使用の停止後、市役所のホームページのお問い合わせフォームで、小学生のお母様などから「使えなくなってがっかりしている」と、「夏休みにはお友達と一緒に使いたかった。そう考えていた」というようなお声もいただいているところでございます。こうした中で、お子さんたちの「使いたい、遊びたい、行ってみたかった」というお声、お気持ちに応えるため、まずは正しい滑り方などを示す注意看板の追加設置、そして「滑り台サポーター」を設置をした上で、令和7年7月19日、夏休み開始前となりますが、開始の日になりますね、すみません。令和7年7月19日、夏休みの開始の日に、朝10時から滑り台の利用を再開させていただくと。ただし、その際、遊具の対象年齢とされている6歳から12歳までのお子さんに限定をさせていただき、大人については当面の間、禁止いたします。利用できる時間は10時から18時ということで設定をしております。

市長

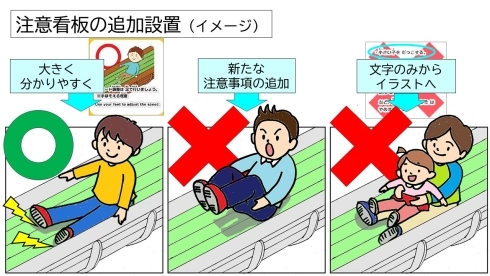

それまでに、今申し上げました正しい滑り方などを示す注意看板、「滑り台サポーター」などの配置、それに関連して少し補足的にご説明いたしますと、まずは正しい滑り方についてなんですが、正しい滑り方などを示すために、やはりこういった看板の追加設置というのを行ってまいります。やはりこれをご覧いただきますと、きちっとこういったスピード調整を足で行っていただくということ、そして滑る時にはきちっとお尻で滑っていただくということです。これを、全身で手を上げて寝そべったり、そういったことではなくて、これはバツですね。こういう、何か足を上げたりする、きちっとした滑り方をしていただくというということ、これは悪いケースですね。足を抱えて不安定な状態でお滑りになる、これはよろしくないことです。また2人で抱えて滑られる、これも適切でないケースです。今回、注意看板追加設置という意味では、こういった看板、大きく分かりやすく、また、さらに「こういうケースはダメですよ」というような注意事項の追加、あるいは文字、「小さい子を抱っこする」というような書き方を、ここにバツ、「小さい子を抱っこする」というのは今でも書かれているわけなんですけれども、これも、こういうふうにイラストで示し、それを大きくバツで示すなどの、より分かりやすい注意看板のイメージで検討を進めているところでございます。ぜひこういった、本当に正しい滑り方、これはメディアの皆様のお力も借りながら、多くの方に再度認識していただきたいというふうに思います。2つ目の「滑り台サポーター」につきましても、現地の滑り台のところで、正しい滑り方をお伝えする、指導させていただく「滑り台サポーター」というものを当面配置するという方向で検討いたしております。これは先週お話しさせていただいたことでありますけれども、このお子様方の声、あるいは思いにも応えつつ、7月19日、夏休みが始まる7月19日に再開、6歳から12歳の子どもに限定、大人については当分の間、使用禁止ということをお伝えをさせていただきます。

(2)「北九州ムービーアカデミー」開校

市長

次の2件目は「北九州ムービーアカデミー」の開校についてでございます。これまで北九州市は、多くの作品を誘致をしてきた「映画の街・北九州」ということで、多くの方に知られているところでございます。今回、映画で挑戦をする方々を応援する取組として、新たに「北九州ムービーアカデミー」を開校いたします。「映画の街・北九州」だからこそできる若者の挑戦、そして可能性を後押しする特別なプログラムを準備することといたしました。振り返ってみますと、かつて昭和30年代には、北九州市には100軒を超える映画館が存在をしていました。市民の皆様にとって映画は非常に身近な存在でもありました。北九州市に刻まれた映画愛、これは街全体で映画撮影を応援するエキストラの皆様の情熱、エキストラは全国トップクラスの1万人を超えるエキストラが登録されています。あと「北九州フィルム・コミッション」、これは皆さんご案内のとおり、そういった活動でこの映画愛というのが脈々と受け継がれているところであります。また所蔵6万点を超える日本屈指の映画資料館「松永文庫」では、このようなストーリーを貴重な映画資料とともに展示をしておりまして、実際に直接目にすることもできます。さらに北九州市では、一昨年から「北九州国際映画祭」、これを開催をいたしておりまして、世界で活躍する北九州出身の映画人が里帰りし、地元の方々と交流をすることで、新たな人材の育成や映画文化のさらなる盛り上がりに繋がるよう取り組んできたところでございます。このように北九州市は「映画の街」として非常に大きなポテンシャル、そして伝統を持っているということでございます。今回「北九州ムービーアカデミー」では、この歴史の中で積み上げられていた、培われてきた人脈やノウハウを活用いたしまして、次世代を担う若者の挑戦や可能性を後押しする特別なプログラムを提供することといたします。こちらです。

市長

北九州ムービーアカデミーは「映画で挑戦する全ての人を応援する」、「演じる」・「創る」・「繋げる」、「全ての方々を応援する」というプログラムになります。俳優を目指す方、映画監督やカメラマンを目指す方、あるいは世界の映画人と繋がり、映画ファンに作品を届けたいと考えられている方、こうした方々のチャレンジを後押しをしていく、それが「北九州ムービーアカデミー」でございます。これがロゴマークですね、「北九州ムービーアカデミー」のロゴマークとして設定されたものでございます。3つのプログラムあります。「アクターズ・アクション・キャンプ」、「キッズ・クリエイターズ・キャンプ」、「グローバル・コネクト・キャンプ」、3つあります。まず「アクターズ・アクション・キャンプ」でございます。このプログラムは、俳優の夢を追いかける若者を対象に、世界の最前線で活躍する講師陣を招きまして、直接演技を指導するだけでなくて、一緒に1つの作品も作り上げる、こういうようなプログラムになります。今回は「アクション」という要素をプログラムに取り入れました。北九州フィルム・コミッションの支援作品の中には、爆破やスタントなどのアクション作品っていう作品が非常に多いわけでございますけれども、これまでの支援活動を通じて、特にこの「アクション」という分野においては非常に深い縁、アクション業界とは深い繋がりも築いてきたところでございます。特別講師にはこちら、坂本浩一監督をお迎えします。アクションの監督ですので、知っている方はものすごく知られていると思いますけれども、この方は「パワーレンジャー」や「仮面ライダー」「ウルトラマン」「スーパー戦隊シリーズ」など、数々の特撮番組でメインの監督を務められたという名監督です。アクション業界の第一線におられる名監督・坂本浩一さんが、北九州市のこのスクールを手伝ってくださるということになります。非常にやはりこの伝説的な番組を数多く撮られてきたという、こういう名監督が北九州で指導をしてくださる、これは本当にありがたいことです。そして「アクションコーディネート」にはこちらです。「進撃の巨人」ニューヨーク公演、映画「キングダム」や「るろうに剣心」などの話題作でアクション監修を手掛けているアクション業界のトップランナー、B.O.S-Entertainment社さんが力を貸してくれることになりました。もう皆さんお馴染みのこうした作品でございますけれども、やはり世界レベルの演技、世界に通用する作品をつくってきた演技を体感できる、そして指導いただける大きなチャンス、これは多くの若い人たちがこの映画俳優として飛び立っていく、世界に旅立っていく一助として、こういったものを準備をいたしまして、スタートをさせていただきます。「アクターズ・アクション・キャンプ」、1つ目の柱です。2つ目は「キッズ・クリエイターズ・キャンプ」です。こちらは子どもたち、「夏休みに映画監督になろう!」というようなコンセプトで、映画のプロが直接指導してくれます。カメラワーク、編集、脚本など、現役の映画監督や映像作家の皆さんが、小中学生を対象に動画の撮影・編集などを直接指導することになります。8月3日と24日に小中学生を対象に開催をさせていただきます。そして講師は、北九州市で活躍するプロの映画監督・岩松茂氏、それから映像作家・碇義彦氏に加えて、北九州市立大学の大学生、「映画制作集団」も参加をいたしまして、北九州市ならではのスペシャルチームを組成をいたしまして、子どもたちの夢、子どもたちの将来に向かって、プロの映画監督から習って、そしてワンランク上の映画・映像授業を受けていただきたい。そして映画を創る、こういった夢を育んでいただきたいと思います。北九州市はもうまちごと、いわゆる「キッザニア」のようにまちごと、いろんなところでいろんな職業が体験できるように、「まちごとキッザニア」みたいなイメージだということをここでお話ししたこともありますけれども、またこれも、実際の映画監督と映像作家の皆さんと一緒に作業してみることで、実際のプロの仕事、プロの作品づくり、こういったものを体験できる非常に有意義な機会になるのではないかというふうに期待をしております。そして3つ目が「グローバル・コネクト・キャンプ」です。これは、このプログラムは学生が自ら「北九州国際映画祭」で上映する海外作品をセレクトし、そして翻訳や上映プログラムの作成、そして海外ゲストとの交流などを行うわけですね。映画を選んで、そしてそれをどういうふうにお伝えするかというやり方を学んで、そしてそのゲストとも交流していくという、映画を実際に世に届けるというところも今回経験いただく、あるいは体感いただくということで、こういった形でグローバルに、様々な方も交えてやっていこうというようなものでございます。海外作品と北九州市を繋ぐ架け橋となっていただいて、グローバルに活躍いただく舞台として「北九州国際映画祭」を学生の皆様に使っていただきたいと思います。映画に限らず国際分野に関心を持つ学生の皆様も参加できるプログラムとなっております。「北九州国際映画祭」というのは「映画を上映します、見に来てください」って言うだけの映画祭ではないんですね。やっぱり映画を愛する人、映画を志す人、そういった方々が生まれてくるエコシステムをつくっていこうというのがコンセプトになっているわけです。従って映画祭ですから、映画上映会じゃないので、いろんな観点から未来に向かって、子どもや若者たち、そして映画に関わりたいと思う人たちに、様々な舞台やチャンスや機会を創り出していく、そういう思いで、こういった「ムービーアカデミー」、これを開校させていただくというものでございます。このように「映画の街・北九州」では、若者の挑戦、映画の世界、映像の世界を志す皆さんを応援をしたい、そう思っています。映画の世界で活躍する人材がこの北九州市の地から飛び立っていく、その日に向かってしっかりと種を蒔いていく、そして水をやって、そして芽が出て、そして大きくなっていく。そういうような「映画の街・北九州」を次のステージに持っていきたいという思いで、この「北九州ムービーアカデミー」というプログラムを展開させていただきます。受付は本日からです。内容の詳細及び申し込み方法は北九州市のホームページでご確認をいただきたいというふうに思います。

(3)海外トップセールス成果

市長

では次は海外の、冷房こんな感じですかね。人があれかな、暑くないですか。ちょっと暑いですよね、この部屋。こんなものですか。これ上着着ていると暑い、皆さんもちょっと。そうですか、分かりました。すみません、分かりました。ちょっとすみません、水飲ませてください。私もやっぱり「ワーッ」とかならんようにちゃんとしておかないといけない、ちゃんと本当に体調に気を付けて頑張ります。じゃあ引き続きいきます、国際のほうですね。ちょっとお待たせをしまして、先週はちょっと帰国直後でなかなかそれをお話ししてなかったですが、先月参加をしてきました国際会議、国際イベントへの出席及び海外のトップセールスについてご報告をさせていただきます。個別の企業とか個別のビジネスベースでの活動については、残念ながらお話しできないということをあらかじめご容赦いただきたいと思います。どの社と会ったとかそこはちょっとなくて、特にオープンなものについて報告をさせていただきたいと思います。内容は、ドイツ・ボンでの気候変動に関する国際会議への出席、タイ・バンコクのタイ王国、ASEANからの対北九州投資を引き込むための活動、タイ王国のエンタメを活用したインバウンド等の獲得、台湾高雄市の都市間連携の強化に関する協定の締結、北九州マラソンと高雄のマラソンとの友好交流に関する覚書の締結、高雄スタートアップ企業への対日投資環境説明というようなことを行ったということで、まずドイツからまいります。COP、毎年行われていますけれども、ドイツのボン地におきまして、気候変動に関する2つの国際会議が行われました。1つは、気候変動に関する国際連合枠組条約(UNFCCC)の事務局が開催する「UNFCCCダイアログ」というものです。もう1つは、持続可能な都市と地域を目指す自治体協議会「イクレイ(ICLEI)」の世界事務局が主催する「Daring Cities 2025」、この2つの会議が開催をされました。これらの会議は、世界各国・各都市の中から、気候変動分野の対策の分野で世界を牽引している都市が事務局から招待を受けて参加することができるというようなものでございます。これまでの北九州市の環境に関する取組、様々な素晴らしい取組、歴史が高く評価していただいたことによりまして、日本の自治体で唯一、北九州市が招待をされました。ちょっとこれ具体的に見ていきますと、まず「UNFCCCダイアログ」なんですが、こちらは、気候変動対策を牽引する各国の都市、首長などのリーダーが「サステナブルな世界の実現」に向けて何を成すべきか、何ができるのか、これを本気で意見交換をするという場として設定をされております。非常にこういう形で、ここにボン市長がいたり、ここにロサンゼルス前市長とかがいたりとか、いろいろな人が各国から1人ずつこういうふうな感じで来るんですけれども。これ本当にもう、見てください、この世界の首長。びっしりこれだけ膝を突き詰めて、広い会議室で何かバーッて話しているってよりも、もうガリガリ、この密集具合でも相当暑かったんですけれども、こういった中で熱のこもった議論が行われました。私ここにおりますけれども、各国各都市が自分たちの地域における気候変動の取組や支援の必要性を紹介する中で、国際貢献の歴史などに基づき北九州市のパートナーシップコラボレーションの必要性・重要性を強調した発言を行いました。私から北九州市の歴史、そして市民を巻き込んだ活動、こういったところについてプレゼンをしていただいて非常に印象深かったと言っていただきました。多くのリーダーに興味を持っていただいて賛同を得ることができたというふうに考えております。また、このハイレベルな会合、1国で1自治体ぐらいしか来ていないこの会合に、まずこの自治体リーダー会合に日本の自治体が参加させていただくこと自体が過去に例のなかったことでございます。本当にありがたいことです。北九州市が環境先進都市として世界的にも評価をしていただいている証だと思います。本当に先人たちのご努力、そして今取組んでいらっしゃる全ての皆様に経緯と感謝を申し上げたいというふうに思います。こういったラウンドテーブル。そして次に「Daring Cities2025」。この「Daring Cities」っていうのは、いわゆる、意欲的にどんどん行動を起こしている、アクションを起こしている自治体というような意味合いなんですけどね。こういったところで「Daring Cities2025」という会合にも登壇をさせていただきました。こちらがICLEIの事務局長、あとこちらがボン市長ですね。あと次のCOP行うのはどこでしたっけ。ブラジルの市はどこでしたっけ。COP会議を次行う市の市長さんとかも訪れて、本当に世界のこのCOPとか気候変動とかこういった部分でのある種スターの人たちが集まっている非常に大事な会議ございました。各国各都市の首長などのリーダーが多層的なパートナーシップの重要性についてパネリストとして考えを発信するそしてディスカッションする場でありました。ここでは北九州市の多層的なパートナーシップとして、公害克服といった市民の皆様との連携をはじめ、企業・近隣の自治体・世界各国の都市との連携についてこれまでの取組を紹介をいたしました。中でも北九州市は国境を越えて世界に貢献する都市として「UNFCCCダイアログ」と同様、都市間のパートナーシップの重要性を強調いたしました。そしてここで、この中で私が世界で初めて「マンダラモデル」というのを世界で初めていたしました。これは非常に北九州らしい、日本らしい取組なんですが、国・県・市・町・村といったような縦の繋がりもありますが、縦というかこういうふうに並べると縦に並べている繋がりの行政の繋がりもあるんですが、他方でcitizen、あるいはsectorsあるいはいろんな会社とかこういったセクターごとの様々な繋がりこういったものが重層的に組み合わされるということが非常に大事だということで、「マンダラモデル」というのをこれ曼荼羅のようだということで、これ「マンダラモデル」と初めて提案をさせていただきました。これは複雑に絡み合う都市の課題をバランス良く俯瞰的に捉え国・都市・地域コミュニティ・市民などの要素を円環的に繋いでいく、まさに曼荼羅のように繋いでいくモデルだということで、「マンダラモデル」というのを発表しましたが、非常に高い関心を得たところでございます。やはりこれは日本ならではの日本だからこそ出せる発想であり、考え方だと私は思います。こういったこれからサステナブルなまちづくり、都市づくりをしていく上で、この円環的な「マンダラモデル」、これを都市計画や国際協力においてしっかりと打ち出して1つの示唆を与えていきたいという提案をさせていただきました。本当にこの写真、この「マンダラモデル」をやった瞬間、これ付けてくれていますね。「マンダラモデル」を上げた瞬間みんながワーッて会場の人たちが写真を撮り始めてくれるぐらいご注目をいただいたことは大変ありがたいことでありまして、やっぱりこの北九州市の持っている力、北九州市民がつくってきたポテンシャル、環境先進都市としての取組、これは本当に世界に通用する、あるいは世界に影響を与えるものだというふうに私は強く体感をしたところです。これは私がパネルディスカッションに出て行っている時の模様ですね。次に、トップセールスもどんどんどんどんやっていきました。やはり北九州市を背負って伺っているわけですので、ドイツのボンの市長、デルナー市長。これはICLEIの事務局長のベギン氏ですね。ネットワーキングでの集合写真、こういうような写真もあって、やはり北九州市の魅力、トップセールスそしてどんどん北九州の存在感を世界に鳴り響かせるということができたというふうに考えております。でですね、本当に、会場では私はもう驚きました。私知らされてなかったんですけど。会場でいきなり事務方が北九州の日本酒とネジチョコをバーッと出してきて、もう何かこっちの会場ボンですよ。ボンの主催したレセプションですよ。そこで何か交渉して、北九州コーナーっていうのを勝手に、勝手にじゃない。ちゃんとつくって、こういったブースで北九州の日本酒とネジチョコとかを出して、それで小倉織も出して、そこでワーッて何かいきなりみんなが北九州アピールを始めて、いや普通あんまりないんですよ。その国際のレセプションで、しかもホスト国がある中で、でも事前にボンのほうにもちゃんと調整はしていたらしくて、そういった場をつくったら、もうこれがもうみんなワイワイ日本の酒だとか、酒ですかね、基本的に酒に釣られてという側面はありましたけど、来て、「行きたい」と。「これどこの?北九州だ」と。これを「おいしい」とか来て、もうみんな大喜びで来てくださって、私これが本当にやっぱり、これが北九州市の力だなと思いました。本当にそこで躊躇なく、躊躇はあったかもしれませんけど、外連味なくそういった場をつくって北九州市らしくないですか、何か。もう体当たりでドーンッとそこでブースつくってやっていますみたいな、もうみんないっぱい来るわけですよ。私もこれまでいろんな国際会議とかもいっぱい出てきましたけど、日本人ってなかなかこういう立食のこういう感じて、ちょっと躊躇もあるし向こうもなかなか日本人だとこう喋りかけるのちょっと遠慮したりするんですよ。言語の問題もあるし、日本人ってちょっとこう慎まやかなので、そういうなかなか日本人が国際会議のこういうところで存在感、レセプションで存在感を出すのってそう簡単じゃないんですよ。というのを私はもういつも思っています。でもそんな中でいきなりドーンッと北九州コーナーをボーンッとつくって北九州って、これだけの国がある中で、それを交渉してその場をつくって本当に皆さんも取材に来ていただきたかったなと思うぐらい、いっぱい多くの人が並んで、北九州の酒飲みたいって言って並んでいる姿、私はこれは初めて見ました。私も経験いろいろしてきましたけれども、初めてそういう日本でもうみんなが挨拶の中で「北九州」っていう言葉を言ってくれる、「北九州」とか「酒」とかって言ってくれて、だからものすごい私もやりやすくなって、登壇した時もね、何でこれ前日に行われたんですよね、翌日の本番の時も「昨日の北九州の酒は最高だったね」みたいなことを司会の人が言ってくれたら皆ワーッて盛り上がるんで、本当に何かそういうような裏話というかエピソードもあって、そんなことを思う。私はトップセールスって言っていますけどそういったスタッフの皆さんも工夫してそういうこと一生懸命やっておられるというのが、海外の会議での現場ですということで一応お伝えさせていただきました。原稿にはなかったですけどね。それで会議以外の場合でもそうですね。はい。それで会議の前後では、欧州のサステナビリティ先進都市、北九州市は世界をリードするサステナブルシティになっていくということを今年宣言しておりますけれども。サステナビリティに関する第一人者世界的第一人者との対談も繰り返してまいりました。アムステルダムやコペンハーゲン、トリノこういったところも立ち寄りまして、サステナビリティの世界では、非常に名を知られた方ばかりで、非常に私もある種緊張したところあったんですけれども本当に親切に、北九州市の内容を話すと、本当にみんな感銘を受けて感心してくれる。本当に大変ありがたい機会になりました。「もう日本、北九州市に行くよ」とか「何かあれば行きます」っていうような関係性もつくれたことは大変ありがたいことでした。トリノ市長もですね。こういったところで一応説明がありまして、大阪・関西万博のパビリオンを設計した建築家のトーマス・ラウさん。デザインシンキングに関して世界的な第一人者として著名なクリスチャン・ベイソンさん。そしてトリノ市長などサステナビリティやイノベーションに関する各界の第一人者との関係構築、今後の連携に関する協議ということになりました。やはりこうやって、1つ1つ種を蒔いていくことが必要です。「あの時会ったね」とか「あの時話したね」とか「あの時来てくれたね」っていうことが、これやったからもう明日から何かすごいプロジェクトが始まるっていうことでは当然国際関係の場合、そういうことばかりじゃないです。ただやはり、種を蒔いておかないと、将来に向かって将来に繋がっていくということができません。北九州市の世界におけるプレゼンスを大きく向上させる。そして世界をリードするサステナブルシティの実現に向かって、一歩一歩こういった取組を地道に行っていきたいというふうに思っております。

市長

次です。タイ王国でのトップセールスでございます。続いてはちょっと暑いですね。なんかこんなもんですかね。ちょっと今日あれかな。タイ王国でのトップセールスいきます。まずはまとめ動画がタイについてはあります。どうぞ。

(動画視聴)

タイ王国エーカナット工業大臣との会談

イベントでの来賓挨拶

来賓とのフォトセッション

基調講演

スタートアップビジネスマッチング風景

「推し活ツーリズム」プロモーション

市長

これはダイジェスト版ということになりますけど少しお話を、つぶさにお話しますけども、タイ王国及びASEANへの対北九州市への投資を促進するという活動、そして、タイ王国のエンタメを活用したインバウンドの誘致、これに向かっての取組を行いました。まず最初に、今回日本の自治体として唯一バンコク最大級のスタートアップビジネスイベントに招待を受けたんですけれども、その登壇前に、タイ王国の工業大臣である、エーカナット大臣との面会が設定することができました。これが本当に15分程度の予定の会談だったんですが、結果的に約1時間会談することができました。この中で北九州市が持っている産業の力、あるいは市民力、サステナブルシティに至るまでの深いストーリーをお話をさせていただきました。非常に北九州市に対して高い関心、強い関心を持っていただきました。その結果、今後またタイ王国政府と北九州市で連携をしていこうという話にまで転じまして、非常に実りある会だったというふうに思います。北九州市が積み上げてきた。ものづくり、グリーン、サステナブルの経験、実績、技術、これはタイをはじめ、ASEANの皆様に大きく貢献できるんだっていうことを確信をいたしました。これは大臣ですね。本当にこの会談というのは、もう本当に、ちょっとでも話せればということで設定されたんですけども、1時間近くお話いただいたことは大変ありがたいことでありました。大臣の協議が終わったあとすぐもう10分後にはこちらになって、ASEAN各国の投資家や政府関係者の皆様を前に、私、ご挨拶先ほど見ていただいた、そしてプレゼンテーションもさせていただきまして、北九州市への投資、北九州市のスタートアップ。こういったご紹介をさせていただきました。北九州市がグリーンとテックで世界をリードしてきたまちであるということ、そしてスタートアップの出現率が日本で一番高くて、政府からも認められて支援を受けている都市であるということ。こういったところを強くアピールをいたしまして、多くのASEAN諸国の投資家や政府関係者に印象づけるというような取組を行いました。これがそうですね。これが私の登壇、こっちがこれはタイの大臣はじめ、ASEANのキーパーソンの人たち、あるいはイベントの主催者の方々ですね。登壇に合わせまして、北九州市が支援するスタートアップの5社も参加をいたしまして、ビジネスマッチングを行いました。ものづくり系プラスチックの代替として期待される新素材を開発しているスタートアップなどが参加をいたしまして、何とこの皆さんが、合計60社以上の投資家や事業会社等のマッチングが行われました。これはもう予想を超える、なかなかないですよ。これだけ60社以上の人がマッチングされるということはですね、技術連携や共同開発に向けた具体的な話も進められて、イベントをきっかけに大きな成果がこういったスタートアップの皆さんにももたらされるということは大変うれしいことだ、ありがたいことだと。スタートアップの皆さんも大変これ有意義であったとおっしゃっていただいているということでございます。タイ王国での今回のトップセールス、現地メディアでも多く報道されております。これ現地メディアですね。あとやはり私が本当に大変ありがたいな大変恐縮するなと思ったのが、私の協議のあとにすぐオープニングになって、オープニングの挨拶エーカナット工業大臣がなさったわけですけれども。そのオープニングのスピーチの中で原稿には全くなかった北九州市の名前を、もう3回ぐらい連呼していただいて、そして私がお話した内容も、その挨拶の中でも、引用して紹介していただくという大変ご光栄な展開にもなりました。本当に、私が言うのももちろんですけれども、そのタイの大臣が「北九州、北九州」ってみんなの前で言ってくれたらそれはもう本当に大変ありがたいことでございます。これは、この記事の中かな、エーカナット工業大臣も、北九州の深いストーリー、成功体験、刺激を受けてタイ王国政府と北九州で連携を深めていきたいというようなメッセージを発していただきました。スタートアップの方からも、市長の登壇により、このASEANの投資家等が一堂に会する大規模の参加機会があってよかったと。あるいはタイは自動車産業集積や脱炭素の関心などビジネス機会の宝庫だと。しっかりビジネスチャンスに繋げていきたいっていうような感想もいただいております。これが1つのいわゆるビジネスのほうですね。もう1つがエンターテイメントのほうです。「推し活ツーリズム」、推し活というのが日本だけでも3兆5,000億円の市場があるとも言われておりますけれども、「推し活ツーリズム」というのは、やっぱりインバウンド漠然と、「おいしいものあります」何とかってこれも大事ですけれども、それだけじゃなくてやっぱり推し活というところに着目したインバウンドの誘致というところも、力を入れていきたいと考えております。今回、タイ王国のエンタメと連携した「推し活ツーリズム」のプロモーションも行いました。この北九州・関門エリアで実はその伏線というか仕込みとして、今年の4月でしたか、5月か、5月でしたね。5月、門司港レトロをはじめとした関門エリアで、タイのトップ俳優たちが出演するドラマ、ラブデザインのロケが行われるというようなこともまず前段階としてやっていたわけです。その出演された俳優人がタイに戻られてこの会見をされるところに、私もご一緒させていただいたということで、こちらの俳優の方はカオさん、SNSフォロワーが1,000万人です。ですよね。こっちがジェーンさん。SNSフォロワーが200万人です。私1万3,000人なので大した、本当に笑わないでくださいね。本当に全然桁違いです。1,000万人おりますので、だからもうやっぱりこういったトップスターが出られるドラマが北九州で撮影される。そして今回こだわったのはそうしたトップスターの方々が並んで記者会見されるところに、本当に光栄なことに真ん中に立たしていただくというですね、これは本当に恐れ多いぐらいの話ではあるんですけれども、こういうことで、これ見てください。50社以上のカメラが来ています。もう全然私目当てではありません。お2人目当てだと思いますけれども、こういった50社以上のカメラが集まった記者会見というものを出させていただきました。そこでやはりもう北九州市のアピール、北九州市はこういう場所だ、北九州市はロケ地だということで、例えば北九州市の歴史や自然や素晴らしさ、食のおいしさ、そして北九州市が推し活を応援するんだと。そして「ファンミーティングもぜひ来てください」と言った時はもう歓声が上がりましたけれども、これからは旅の目的を建物、グルメ、それも大事ですけどそれだけでなくやっぱ推し活が訪れてくるこれも大きな力として使っていきたいということで、推し活のロケツーリズムを通じてインバウンドの誘致、これを行っていきたいというふうに考えております。そして、最後に台湾・高雄の話にまいります。まず高雄市、皆さん行かれたことある方もいらっしゃるかとは思いますが、高雄市のご紹介動画、高雄市政府動画見ていただきます。

(動画視聴)

高雄

幸せな町を 想像してみる

それはすでに 私たちの日常

自由に 散策し

気ままに 探索し

高雄での 日常にあり

それは私たちの 夢の揺りかご

私たちの 住みよい都市

ここが 私たちのTAKAO-高雄

市長

はい。高雄市は人口274万人を擁する台湾南部最大の都市でございます。こうした台湾経済を牽引する産業都市です。先ほど見ていただいたようにウォーターフロントの再開発やコンサート経済と言われるエンターテイメント分野に力を入れており、昨年だけで約7,000万人が訪れた、台湾で観光客数ナンバーワンの都市でもございます。様々な取組で台湾経済を牽引する代表都市であるということでございます。これはですね、これも実は今回突発的に行ったわけではなくて、やはりこの高雄っていうのは北九州市とすごく似ているということから、昨年からコツコツと関係づくりを進めてまいりました。そうした中で、例えば高雄ってものすごく港湾都市なんですよね、ここ。港湾都市で、非常に造船であったり、船が着いたり、そういったものづくりのまちだということがまず北九州市とすごく似ているんですね。そこから未来産業への転換を図っているというところも北九州市と非常に似ているんです。TSMCの工場、これがもう非常にもう激しい誘致の末この高雄市に設置されるということが決まっておりますし、あとASEの本社があります。半導体産業の拠点都市であります。重工業港湾都市から未来産業へ、そして文化アート、サステナブルな都市へと変貌を遂げているその姿は、北九州市と非常似ています。共通点が多くあります。なので私は強い共感を覚えてこの高雄市というところとの関係構築、ここに踏み出したわけでございます。しかもこの高雄市の陳其邁市長は台湾政界の重鎮です。行政院副院長、すなわち国会で副総理格の副総理に当たる行政院副委院長を務めた経験も持たれております。もう、国政においても非常に注目される方でございますし、あと台湾で最大規模で最も影響力のある経済時事の月刊誌。遠見雑誌というんですかね。このGlobal Views Monthlyっていう雑誌の、県と市長の満足度調査、台湾というのは、首長のランキングがされるんです。5つ星で。怖いですね。5つ星で評価される。でもそういった都市環境だと、台湾の場合は首長から一気に総統にいくっていう方も多いので、首長でしっかりと行政経験を積んで、経営経験を積んで、一気に国の経営に移るっていうことが結構やっぱり多いらしいんですよね。そういう意味でこういう首長の動向というのもすごくまた注目をされているんですが、そういった満足度調査で「5つ星首長」として選出をされ、満足度は73%で、6大都市って6都ってあるんですね。6大政令指定都市、6都の中で最上位にいっているという、もうこの市政を行う上でも満足度としても非常にトップに立っているという、しかも副総理格もやっておられたということで、ある種非常に重要な市長であられるわけです。このような市長と非常に真摯で率直でまたフレンドリーな関係をつくれたということは大変私はありがたく、また何よりの財産であるというふうに考えております。本当に改めて高雄市及び陳其邁市長に御礼を申し上げたいというふうに存じます。今回の協定です。はい、こちらですね。今回の協定がこちらになりました。今回の協定なんですけれども、今回の協定は観光や文化交流というそういういわゆる、友好的なフレンドシップだけではなくて、高雄市の進めるウォーターフロントの再開発や、コンサート経済などのエンターテイメント分野での知見を活用しながら、北九州市の新たな可能性に繋げていきたいというふうに考えております。そうした中で、協定が目指すエンタメシティ高雄市から学んでいく、サステナブルシティ北九州市の知見の提供、グローバルマーケットで稼ぐ、都市間連携の協定の締結ということになっております。併せて、もう私たちも貪欲でこれだけではありません。更にこちらの、覚書も締結をいたしました。こちらは、北九州マラソンと高雄富邦マラソンとの、友好交流に関する覚書です。今度はもうより具体的なアクションとして、マラソンについても行いました。これですね、覚書の締結で、北九州マラソンに高雄市民の皆さんが来ていただくように促進する。高雄富邦マラソンに北九州市民の皆さんが促進する。スポーツ分野なだけではなく観光やグルメ、インバウンドの強化にも繋がるということを見越して、こういった覚書の締結も行ったところであります。スポーツ、マラソンをフックとして、両国の経済交流が進んでいくということもやっていきます。そして次、今回の協定の締結に関して高雄市のスタートアップ拠点において、またここでも私はトップセールス、プレゼンテーションなどをさせていただきました。参加していただいた高雄市のスタートアップ企業約20社の皆さんに多くの質問をいただくなど、スタートアップ出現率ナンバーワンの北九州市の魅力に大きな関心を寄せていただきました。限られた時間ではございましたが現地に行き、陳其邁市長をはじめ多くの方と対面をし、北九州市と高雄市の未来に向かっての、有意義な話ができたことは大きな成果、将来に向けての大きな種蒔きになるというふうに考えております。以上、海外での活動の報告もまとめてになりましたけれどもさせていただきました。今回の活動を通じまして政府の要人、経済人、そして様々な事業者の方々多くの方々とこれ以外にももちろんあったわけですけれども、お会いし直接お話さしていただく貴重な機会となりました。やはりそこで得た信頼と繋がり、そして北九州市に向けられたご関心、こういったものを大切にしながら、必ずこれを北九州市民の皆様の経済活動、あるいは日々の暮らしに繋がるように、これからしっかりと決意を持って、決意を新たにして、取り組んでいきたいっていうふうに考えております。今回の視察で勢いのある都市に共通する3つのポイント。私これ市長からの手紙にも書いたんですけども。やはり、戦略、ストラテジー、理論的裏付けに基づく構造化された道筋と明確な目標があるということ。2つ目に、物語、ナラティブ、都市に感情や共感を呼び起こすストーリーが宿っていること。3つ目に思考、プロトタイピング、失敗を恐れずまずはやってみる姿勢と柔軟性、こういったものが大事だというふうに感じました。北九州市にはそういったものが揃っていると思います。今後は更に磨きをかけまして、サステナブルなグローバル挑戦都市として、市の成長に向かって取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上です。ちょっと今日は中身がボリュームがあった上にちょっと私、水を飲み飲みでしたので少し長くなってしまって大変恐縮でございましたが、質問に移らしていただきたいというふうに思います。ちょっと暑いですね。

(4)質疑応答

記者(共同通信)

お願いします。

市長

はい。

記者(共同通信)

冒頭の市長のほうからトランプ関税の話題について触れられたと思います。政府の対応について、市内の企業からも厳しい声があったというようなご紹介があったかと思います。一方春頃に、市が行っていたアンケートではまだその具体的な被害等については分からないというような声が多かったとあったと思うんですけれども、現時点で何かそこに変化はあったのかということを、もしまた何か市として、今後新しい施策等を考えられているかについてお伺いしたいです。

市長

そうですね。どういう影響があるのかっていうのはどういうような交渉に決着するかということに左右されますので、やはり皆さん固唾を飲んで、あるいは身を固くしてその所状況を見守っているという状況。具体的などういうような関税の設定になるのか、それがサプライチェーンにどういう影響になってくるのか。こういったことを今、注視しているという状況でございます。ただ、私たちが業界の皆さんに申し上げているのは、やはりどういう国際情勢の変化。やっぱり変化を恐れるのみならず、変化に備えるのみならず、変化をやっぱり力に変えていくという気持ちでやっていかなければいけないということで、今、企業さんとも対話をさしていただき情報収集させていただいております。そしてこれに関しましては先の、補正予算の中でも、3本の経済的な支援の措置というのを講じさせていただいたところでもありますし、また今度いつでしたかね、スケジュールは。経済界の皆さんとしっかりその影響についてしっかりと情報交換をしていくという機会、これを設けて、リアルな情報を、できる限り出ていきたいというふうに思っております。それはいつでしたっけ?

担当者(市長公室 報道課)

15日。

市長

7月15日に官民円卓会議でしたかね、それを開催することになっていまして、まだリリースはしていないですね。そういう意見交換の機会も近々つくっていくということで、これは別にね。何か補足ありますか。いいですか。というようなことで、やはり、もちろんしっかりとその交渉が進み市内への影響を、少しでも食い止め、そしてそれを変化を、力に変えていくというようなスタンスで、しっかりこれからもコミュニケーションを取り、必要な対策を考えていくということになろうかと思います。

記者(共同通信)

今回の諸外国の訪問に関連してお伺いします。市長は積極的に海外に出られて、諸外国の方々の関係づくりを進められているかと思います。ちょっと参院選にはなるんですけど、一部の政党とか候補者から、いわゆる反グローバリズム的な主張がなされて、またその一定の支持を受けている部分があるかと思います。こうした意見について市長はどうお考えであるかということ、もしくはまた、こうしたこの諸外国の関係づくりというのが今後その市の発展についてどう寄与していくと考えているか、お聞かせください。

市長

なるほど。ちょっと参院選のどこの政党がとかいう話はちょっと私、これ公務の立場ですのでちょっとそこは申し上げられませんので、どの政党が良いとか悪いとかは言えませんが、やはり日本というのは、自由と民主主義をベースとして、世界の繁栄をつくっていくという責任を担っている国だというふうに思っています。ですので、そういった意味で、世界各国いろんな動き見せておりますけども、やはり、日本こそが今こうやって混迷の時期にあるからこそ、日本こそがそういった自由と民主主義に基づく、世界の繁栄をつくっていくという価値観、そしてその取組というものを先導していくということはとても大事な役割。今こそ日本の出番だと、今こそ日本がそういった価値観をもう一度世界に伝え、そしてそれを具体化していく責任を担っていくべきだというのが私のスタンスです。なので、個々の政党が反グローバルリズムだという今お話ありました、ちょっとそこはつぶさにどういう主張かってのはちょっとつぶさに見きれていないのでちょっとそこはコメントを差し控えますけれども。やはりそこが日本の生きる道であり、ひいては北九州市民の皆さん、北九州市というまち、グローバル経済に結びつく私たちにとって非常に生命線であるというふうに考えております。

記者(共同通信)

最後に1点だけお答えいただければなんですけど、台湾の高雄のほうにも訪問されたということです。ちょうど1年ほど前にASEのほうの仮契約の発表があったかと思います。一応見ている項目の中にそのASEという文字はないんですけれども、何かそこにまつわるようなやりとりとか、訪問とかがあったのかも教えていただければと思います。

市長

そうですね。今回行程の中に、今ASEとはしっかりとコミュニケーション取りながら検討の熟度を高めているという状況でございます。もちろん、高雄市というところもASEの本社がある都市でございますので、やはりご縁が深い都市であるということはあります。それに半導体の拠点都市でもありますので、そうしたことの中で、陳其邁市長とも、半導体産業、あるいはこれからの世界の中での半導体、いわゆる経済というものの大きな流れ、こういったところはカジュアルな形でお話をさせていただくことはございました。ただ、今回の話が直接何か陳其邁市長との中で、何らかASEの誘致に関して直接影響を与えるような協議とか会合をしたということではございません。ただもちろん高雄というまちがそういう半導体拠点都市であるという重要性を持っていますから、様々な形で両市の連携、情報交換をしていく中で様々な知見をいただいていくと、これはもちろん言うまでもないことでございます。はい、どうぞ。まずは伊藤さんいきますか。

記者(NHK)

ありがとうございます。NHKの伊藤です。滑り台について伺いたいんですけれども。今この6歳から12歳に限って再開するというお話ありました。一方それ以外の年齢の方については、当面は再開しないというお話でしたけれども、どのような条件が揃えば再開するのかとか、再開の時期どのぐらいまでにしたいですとかその辺りどうお考えでしょうか。

市長

それはあれですか、今回の再開ではなくて。

記者(NHK)

はい、6歳から11歳以外の再開です。

市長

当分の間、今回は6歳から12歳で当分の間、大人の使用は禁止をいたします。まずはこの同じ種類の同種の施設が全国で350ヶ所ぐらいですかね、設置をされているということでありまして、その設置されている全国の状況をまず情報収集をしたいというふうに思います。そうした中でその後どうしていくのか、そこは予断を持たずに検討してまいりたいというふうに考えております。お子さんについては今回、夏休みからということで、再開をさせていただき、注意看板の追加設置、滑り台サポーターを配置した上で利用を再開していきたいというふうに思います。

記者(NHK)

ありがとうございます。午後6時から朝10時までは、お子さんも、6歳から12歳も使えないままになるということだと思うんですけど。それはなぜなんでしょう。例えばそのサポーターがいる時間がその時間体だからなのかとか、その辺り教えてもらえますか。

市長

対象年齢が6歳から12歳までの小学生の利用であるということから、利用時間は時期によって違いますけれども、明るい時間といたしまして、夜間の利用はご遠慮いただくものでございます。そうですね。という考え方に基づくものです。ちなみにゲームセンター等の遊戯施設も小学生の利用は18時までになっているという情報もございますけれども、明るい時間帯ということで、夜間利用はご遠慮いただくということでございます。

記者(NHK)

それは明るいほうが、夜間よりも危なくないからということですよね。

市長

そうですね。

記者(NHK)

ちょっとサポーターは何時から何時までいるのかというのを教えてください。

市長

サポーターは利用時間10時から18時まで。その間滑り台のサポーターを当分の間設置、配置をしてまいるということです。

記者(NHK)

それでその時間以外は例えばロープを張るとかあるんでしょうか。

市長

はい。そのようになるというふうに思います。

記者(NHK)

分かりました。ちょっと先ほど。

市長

ロープでいいんですよね。どうぞ。

担当者(都市整備局 みどり公園課)

みどり公園課長の稲木と申します。ちょっと具体的にロープになるのかちょっと何になるのかっていうのは、ちょっとこれから検討なんですけども、要は使えないような形で管理していくというようなことで考えております。

記者(NHK)

最初にお答えいただいた内容についてなんですけれども、予断を持たずに検討したいとお話ありました対象年齢以外については、再開しないっていう可能性も含めてお考えなのか。その辺りを教えてもらえますか。

市長

大人について、まずはしっかりと全国の状況を調査して情報収集してどういう大人に対して対策がとり得るのか。ということをしっかり情報収集をした上で、そういった、もうその状況次第によっては、予断を持たずに検討していきたいというふうに考えています。

記者(NHK)

ありがとうございます。あと滑り台についてもう少しあるんですけれども、ちょっとその6歳から12歳の再開についてですけれども、親御さんから再開を望む声があったということというお話を冒頭していただいたと思います。それで再開するという判断なのか、それとも実際6歳から12歳までに怪我をした人はいないっていう状況から、また安全基準を満たしているという判断から、安全だというふうに判断したという理解でいいのかですね。

市長

そうですね。今日お話したように、市民の皆様からも楽しみにしていた、使いたかったのにっていうお声があったと。これはやっぱり市民の皆さんの切なる声としてしっかり受け止めさせていただいたということと、あと先日メーカーの方もおっしゃっておられました。そもそもがこの施設というのは、6歳から12歳ということでしっかり構造上の安全基準を満たしている。6歳から12歳という対象年齢も表示してあるわけですから、そこの部分の6歳から12歳の施設については、お使いいただくということで6歳から12歳についてはお使いいただけると。またメーカーの人がこの間これもおっしゃっていたんですけれども、メーカーの方が、やっぱり6歳から12歳ぐらいのお子さんについてはもう滑り台に滑り慣れておられるということをおっしゃっておられました。やはりもう滑り慣れている、メーカーさんのご趣旨はすなわち、正しい滑り方というのがもう日常的に体得されておられるということもおっしゃっておられました。そういったメーカーの判断、これも含めて再開ということでございます。

記者(NHK)

あと過去の会見でおっしゃっていたその着地点の改良、マットもされるというお話でしたこれについてはどうなるんでしょうか。

市長

これも先週、検討の方向性としてお示しいたしました。マットの厚みや素材ということで、今検討を深めているところでございますので、これもちょっと詳細は今検討中でございます。また詳細明らかに形になりましたら、またお伝えさせていただきたいというふうに思います。

記者(NHK)

19日までに改良が終えるっていうわけではないっていうことですかね。

市長

19日までにマットは検討して、19日の前までにマットを変えるというわけではないということですね。注意喚起案内版の追加設置、そして滑り台サポーターの方をしっかりと配置をした上で再開ということを考えております。6歳から12歳の方だけです。

記者(NHK)

分かりました。ちょっと若干繰り返しになりますけど、サポーターとか看板の設置とかっていうのが仮になくても、6歳から12歳、今現在でも安全だという考え方。そもそも大前提としてその考え方があるっていう理解でいいですか。要するに、その間看板とかサポーターとかちょっとプラスアルファというか、安心材料としてやられているっていう。

市長

まず事実関係として、6歳から12歳を対象として、構造設備上しっかりとした基準を、安全基準を満たしているというものであるという事実はございます。もちろん「100%絶対もう安全ですか」というご質問という趣旨であれば、それは物事においてゼロリスクというのは、それは完全にあるわけでは当然それは、どちらのブランコであってもジャングルジムであってもという意味からいうと、「全くのゼロリスクということか」というお尋ねであれば、それはゼロリスクというものは物事にはございませんけれども、このもの自体が6歳から12歳を対象年齢として、メーカーの方が責任を持って、安全基準に適合する構造を設置し、そしてそれもこの間も確認をしていただいたというような状況だというふうに認識しています。

記者(NHK)

最後に、再開を望んでいるお子さんいると思うんですけど何か楽しんでもらいたいとか何かメッセージとかあればお願いします。

市長

そうですね。今回市役所のホームページなどで使えなくてがっかりしていると。夏休み友達と一緒に使いたかったというお声もいただく中で再開するわけですけれども。ただ、やはり、お子さんたち滑り慣れていると言いましてもやはり、正しい滑り方、よく注意書きを見ていただいて、正しい滑り方、正しい姿勢、こういったものにもう一度注意を払って、安全に本当に安心して使っていただきたいというふうにお願いをしたいというふうに思います。

記者(NHK)

ありがとうございました。

記者(FBS)

先ほどからのスライダーの件なんですけれども、看板はこれまで何枚だったのかっていうところと、今後何枚になるのかというところ、あとこれまでの看板も全て分かりやすい看板に差し替えるのか、この2点お願いします。

市長

そうですね。追加看板については、先ほど申し上げたように基本的には文字で書いていたところを、絵にするとか小さかったものを大きくするとか、あるいは今まで言っていなかったこういうNGのケースについてもお知らせするというような要素を加えていきますので、それに伴ってスペースが広がったり、枚数が増えていくということはあり得るかと思います。これ何枚が何枚っていうのはちょっとまだ、どうですか。まだ検討・調整中ですよね。

担当者(都市整備局 みどり公園課)

詳細についてはまだこれから検討ということで考えております。

市長

1枚の広さにもよりますしね。

担当者(都市整備局 みどり公園課)

そうですね。はい。

記者(FBS)

今後何枚になるかは分からないと。全て分かりやすい看板に差し替えるという理解でいいですか。

担当者(都市整備局 みどり公園課)

差し替えるところもある可能性もあるし、追加ということになるのもあるということで、その辺ちょっと。

市長

そうですね。

記者(FBS)

分かりました。サポーターは市の職員なのか誰が務めるのか、なんかその常駐なのかその辺もお願いします。

担当者(都市整備局 みどり公園課)

当面市の職員ということで考えていますので、先ほど市長がお話したとおり10時から18時までというふうな時間で考えております。

記者(FBS)

分かりました。すみませんもう1点。もし更にその怪我をする人が出た時の責任はどこに所在が置かれるのかというのと、安全性について何らかの検証をしてきたのか、2点お願いします。

市長

更に怪我人が出た場合?

記者(FBS)

もし怪我をする人が出た場合はどういう責任を取るのかっていうところ。まずは。

市長

それは一般論ですか、それでも6歳から12歳の方のことですか。

記者(FBS)

どっちともとれるんですけど。

市長

ちょっと責任についての一般論というのをお話をさしていただくと、いろいろ責任っていってもいろいろあると思いますけれども、やはり一般的に怪我をされた場合ということをおっしゃっているというふうに理解をしますと、公的な遊具を使って、いろんな公園にも様々な遊具があります。公的な遊具を使って怪我をした場合、公的な救済制度というのは今用意されていないというふうに承知をしております。他方で、個別具体の案件として、怪我をされた方から、損害賠償請求がなされるような形の場合には、それに対して適切に対応していくというのが制度の立て付けというふうになっています。ただ私たちの、やっぱり行政としての責任は、市民の皆さんに安全そして安心して滑っていただく、これが私たちの今果たすべき責任だというふうに考えております。ですからこそ、今回の安心を高めるための方策、これを具体的に講じて、そしてまた皆さんが安心にそして安全に使っていただくというような状況をつくっていくように最大限努力をしていく、こういう形で私たちしっかりと責任を果たしていきたいというふうに考えております。もう1点なんでしたかね。

記者(FBS)

安全性については、再開するまで何らかの検証がされているのか、してきたのかっていうところ。

市長

安全性については、先日メーカーの方に来ていただいて、定められた安全基準に適合しているかということを検証・確認をしていただきました。従って先日、きちっとその基準に基づいて設置をされているということは確認をしたというようなことでございます。「安全」についてはですね。ただ、「安心」というところで言うと、安心はやはり高めていかなければいけないということで、やはり私たちとしては、より分かりやすい注意喚起、あるいはもうそれをよりしっかりと安心を高めていくために滑り台サポーターの設置などによって、しっかりと安心も確保していく。そのための努力をしていくということでございます。

記者(KBC)

KBCの加藤です。すみません、同じくスライダーの件で1点なんですけど、安全の検証とか原因の究明とかされてきたと思うんですけど、対象年齢者が使える、それ以外は使えないというところで、まず原因として見ているのが、体が大きいことによるスピード超過によるものなのか、見立て、今回の件の見立てを改めて教えていただければなと思います。

市長

これは個別具体的なケースがあられる、あるいは様々な年齢の方もあられるということで、これはなかなか一概に言うことはできない。ただメーカーの方もおっしゃっていたかと思いますが、この安全基準に基づいて適合する形で設置をされているということでございます。ですから、その安全基準に基づいて設置をされているものについて、正しいお使い方をしていただくということは、安全・安心に使っていただくための大前提になると、ここは改めて皆様のお力も借りながら、市民の皆さんにお伝えさせていただきたいと思います。まず正しい滑り方をしていくということ。ただプラス、より安心を高めていくということ、ここもしっかりとやっていく必要があるということで、今回、より注意を促すような方策というのも講じて、より少しでも、できる限り万全を期していくということでやっていく、そしてまた「滑り台サポート」というのも行いながら、より正しい使い方、これを担保していくということが大事ではないかというふうに考えております。従って、本当に怪我をされた方には心からお見舞いを申し上げたいということで、公的な遊具、安全基準を満たしているとはいえ、実際に怪我された方がおられるということは、しっかりと重く受け止め、しっかりと安心を高める方策というのを市としてやっていく、そのために検討していく、これをやっていきたいというふうに思います。

記者(KBC)

原因については様々あると考えられるというところで、例えばその乗り方が悪かったり、スピード調整がうまくいかなかったり、体が大きかったり、様々考えられるという認識ですか、今のところは。

市長

そこは、原因については、やはり安全基準を満たした滑り台ですので、やはりそこで正しい滑り方をしていただく、あるいはその正しい滑り方をしていただくための、しっかりとした、徹底した注意喚起、そして浸透させていく、こういったことがやはり大事であるというふうに考えております。

記者(KBC)

分かりました。今回その怪我人、重症者が対象年齢でなかったっていうところなんですけど、まずそれが1つ根拠の、再開の理由の1つになっていると思うんですが、実際成人の方が怪我されて、もしかしたら6歳から12歳の方も怪我されていたかもしれない、偶然いなかっただけかもしれないとも捉えられるんですけど、やっぱり安全性の、設計の基準として「6歳から12歳であれば安全」というのは担保されているから今回は再開という形にしたという認識でいいですか。

市長

そうです。今お話ありましたけれども、たまたま6歳から12歳の方に事故がなかったから再開するわけではないです。これは、その滑り台が6歳から12歳を対象年齢として安全基準が定められ、その安全基準に適合した形で設置されているもの。だから、6歳から12歳の方、もちろんそういう思いがあるということもお話ししましたけど、やはりその物自体、メーカーの方もおっしゃっていたように「6歳から12歳に安全に使っていただけます」という基準があり、そしてそれを満たしている施設であるということであれば、何かちょっとトートロジーみたいになりますけれども、6歳から12歳までの安全を担保するということで、メーカーの方が安全基準に適合してつくられたものについて、「6歳から12歳のまでの方を、そこでまさに対象とされているものであるから」ということは1つの考え方の根拠であります。もちろんその奥に市民の皆さんのお声、お子さんたちの「使いたい、使いたかった」というお声があるということはもちろんでございます。

記者(KBC)

分かりました。ありがとうございます。

担当者(市長公室 報道課)

よろしいでしょうか。

記者(読売新聞)

読売新聞、饒波です。スライダーの件で、またちょっと繰り返しで申し訳ないんですけれども、今回再開の判断というのは、6歳から12歳については安全基準が満たされているということと、あと「再開してほしい」という市民の声があった、この2点が大きな再開の判断ということでよろしいんでしょうか。

市長

はい。

記者(読売新聞)

すみません、細かいんですけれども、6歳から12歳は再開で大人は当面禁止というのがあったんですけど、大人って言うとどれぐらいの年齢の方を想定してらっしゃるんでしょうか。

市長

12歳より上の方です。

記者(読売新聞)

6歳未満についての利用は、これも禁止ですか。

市長

そうですね、はい。

記者(読売新聞)

その再開の判断の1つとして、市民の「再開してほしい」という声があったということですけど、何か何件ぐらいとかってあるんでしょうか。

市長

どうぞ。

担当者(都市整備局 みどり公園課)

具体的な件数というのは持ち合わせてないんですけれども、例えばで言えば、その区役所のホームページから、お問い合わせフォームというのがございまして、そこから「市民のこえ」という形でお声が寄せられると、そういう中にありましたというふうな説明、さっき市長がお話ししたとおり。

記者(読売新聞)

それがもう何十件も寄せられていて、やっぱり期待が大きいんだなというふうに思ったので。

市長

そういうことではないですね。

担当者(都市整備局 みどり公園課)

ではないです。

市長

もちろん有形無形、その「市民のこえフォーム」に書く人もいれば、インフォーマルな形でお伝えするようなこともあれば、様々な形で。それを何かフォームがあるという、全部フォームに書いて出しているわけではないので、そこは、ちょっとカウントは難しいところはあるかと思いますが。

記者(読売新聞)

そういう、再開を求める市民の期待の大きさみたいなのを市長も感じられたということですか。

市長

そうですね、非常に切なる声であります。非常に、これ中身はあんまり、それはあれかな。ざっくり言うと「1回使ってすごく楽しかった」と、「また夏休みに行こうね」というふうにお話をしていたところ、「また友達も誘って行きたいな」っていうような話をしていたところ、こういう結果になって、やっぱり「子どもたちは本当に待っているんだ」と、「子どもたちの期待を壊さないでほしい」というような趣旨のお声があったというふうに私は聞いております。

記者(読売新聞)

ありがとうございます。あと6歳から12歳以上については特に年齢確認とかしたりはしないですよね、その再開、滑ってもらう時にも。どうやって6歳から12歳というふうに。

市長

そこは、ちょっと運用はまた詳細検討いたします。それはなかなか現実的にあまりにも6歳なのか12歳なのか13歳なのか、そこは、IDを見せないとダメなようにするのかどうか、ちょっとそこは詳細また詰めたいと思います。

記者(読売新聞)

じゃあ今のところはそこまでは求めていなくて、何というか、自己申告というか。

市長

ちょっとそこはまだ詰めて考えると思いますけど、そこは一般の社会通念に照らして妥当なやり方ということになるのではないかと考えておりますが、そこら辺も含めて詳細設計していくということになります。

記者(読売新聞)

ありがとうございました。

市長

はい、山下さん。

記者(毎日新聞)

毎日新聞です。念のためですが、今まで怪我の情報寄せられている、怪我された方の中で、例えば市に対して賠償責任を問うですとか、そういった意向を示されている方はいらっしゃらないでしょうか。

市長

それはあれですよね、そういうような「賠償してくれるならしてほしい」っていうお声も、どうでしたっけ、何かそういうふうに聞きましたけど。

担当者(都市整備局 みどり公園課)

「明確な」っていうことはないんですけれども、そういうふうな「賠償の制度みたいなやつはありますか」みたいなお問い合わせが来ている案件もございます。

記者(毎日新聞)

それ「できるならしてほしいな」ぐらいの話ですね。何か明確に訴えるとかいう、そういうような意思を持っているレベルではない。

担当者(都市整備局 みどり公園課)

はい。

記者(毎日新聞)

分かりました。すみません、参院選の関係でちょっともう1つ。先ほど「反グローバリズム」っていうものもありましたけど、ちょっとより身近な言い方と言いますか、外国人施策の関係で、昨日NPO団体が「排外主義を懸念する」というような声明を出したりですね。

市長

海外の。

記者(毎日新聞)

排外主義ですね。

市長

排外主義ね。

記者(毎日新聞)

こういう外国人施策の、様々な政党が言っていることが「懸念する」というような声明も出て、首長によっては懸念ですとか警鐘を表明する首長もいらっしゃいます。この外国人施策の議論に関しては、何か見られていてご感想ですとか所感あれば教えてください。

市長

そうですね。それはちょっと優れて政治的な信条に関する話なので、ちょっと市長としてお答えするっていうのはなかなか、この場ではちょっと差し控えるべきだと思いますけれども、ただ先ほど申し上げたように、やはり排外主義が何を指しているのかはちょっと定かでない、人によって取られる範囲が様々だと思いますので、そこはよく見ないと何とも言えないところはありますけれども、ただ先ほど申し上げたように、この日本という国が自由と民主主義に基づいて世界の繁栄をつくっていくという、そういう責任を担っていくべきだというふうには考えております。となると、何と言いますか、一切海外の人と関わりを持たないとか、なるべく閉鎖していくというような、そういう程度の問題がありますので、ちょっと何とも言えないですけれども、やはりそういったことを十分に根底に踏まえて政策をしていくということが私にとっては、私というか大事だと私は考えておりますし、北九州市としても、やはり多文化共生など、そういった様々な人の違いに関わらず多くの人の、それぞれに尊厳を大切にし、リスペクトし合いながら生きていくというようなまちづくり、これは北九州市としても掲げているところでございますので、やっぱりそこをしっかりと北九州市としては、やはり進めていくということは当然のことであろうというふうに思います。はいどうぞ、富﨑さん。

記者(TNC)

TNCの富﨑です。すみません、時間ない中で。スライダーのことでちょっと1つだけ。もともと皿倉のスライダーは市の代表的な観光スポットでもあるので、魅力を高めたいという意向のもとにブランコとかと併せて整備されたっていうふうな経緯があったかと思うんですけれども、やっぱり海外からも含めて人が集まるところだけに、早く再開したりとか、観光地としてのこういう誘客の材料でもあるので、というところが、その再開に向けての1つの要素とか背景にはなったものなんでしょうか、そこをお聞かせください。

市長

むしろそこは、その観光というのがもう老若男女、様々な方もおられるので、ちょっと一概に言うのは難しいところですが、むしろやはりお子さんたちのお声、それを待ち望んでいらっしゃるお子さんたち、夏休みが始まるというタイミングの中で、やはりお子さんたちの思い、これに応えていくということが、この考えの起点にあるというふうに申し上げたいと思います。

記者(TNC)

今まで観光は、もう意識はされていなかったという感じ。

市長

今回の再開については、やはりお子さんたちの思い、そして、そういったお声があるということは、しっかりと受け止めなければならないというふうに考えております。

記者(TNC)

分かりました。あとこれは人数的な確認で、これまでに怪我のご報告があったのは、「最新の数値としては何人」というのは何かありますでしょうか。何人でしょうか。

市長

これは、今お寄せいただいたものはもうそれを確認、その中身の確認ってなかなか難しいところもありますけど、お寄せいただいたものも全て公表をするというようなことになっておりますので。

担当者(都市整備局 みどり公園課)

最終的には金曜日にお知らせした、10件目お知らせしたんですけれども、それ以降は今のところ来てございません。

市長

そうですね、様々な怪我。だからここもちょっと皆様とよくそこはあれですよね、これ今後もそういう予定です。もう連絡あったら全部オープンにするっていう姿勢でやっていこうと思っていますが、ただ皆様のお立場の中でも「じゃあどこまでの怪我なのか」とか「じゃあ確認できているのか」とか、そういう問いも多分、何か聞かれているというふうにも伺いましたので、ちょっとそこはあれですけれども、今はもうとにかく来た情報は全てオープンにする、そういう指示をしています。はい、いいですよ。どうぞどうぞ。

担当者(市長公室 報道課)

すみません、時間ですので最後。

記者(NHK)

滑り台の件なんですけど、先ほど市長お答えいただいた中で、再開について「大人は」っていうふうにお話を始められたと思うんですけど、それは5歳以下も含めた、6歳から12歳以外の再開は今後予断を持たず検討していきたいという理解でいいかっていうところだけ確認を。

市長

そうですね、対象年齢以外。その対象は大人なるわけです。ということになろうかと思います。

記者(NHK)

ありがとうございます。

担当者(市長公室 報道課)

では以上で定例会見を終了させていただきます。ありがとうございました。

市長

ありがとうございました。

このページの作成者

市長公室報道課

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

電話:093-582-2235 FAX:093-582-2243

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。