|

コメント項目 |

なし |

月日: |

|---|---|---|

| 発表項目 | (1)もっと感動ミュージアム Action!(PDF:650KB) (2)令和6年度 ふるさと納税 過去最高(PDF:646KB) |

|

| 出席者 | 北九州市長 |

10.令和7年(2025年)7月24日北九州市長定例記者会見

【発表案件】

(1)もっと感動ミュージアム Action!

(2)令和6年度 ふるさと納税 過去最高

会見の動画(YouTube)

会見録

(1)もっと感動ミュージアム Action!

市長

皆さんおはようございます。何か今週は頻繁にお会いしている気もしますが、今日も定例よろしくお願いしたいと思います。今日は北九州市立大学のインターンの皆さんも見学中ということでございますので、自己紹介は大丈夫です、大丈夫です、はい。じゃあ今日お話しさせていただきたいんですが、少しオープニングと言いますか、いつもお話ししている、やっぱりかなりいろんなことの動きが激しいこの週末、先週から今週にかけてということでございますので、所感と言いますか、お話しさせていただくと、まずは、週末は参議院議員選挙ということでございました。これはやはり市政としても、国の動き、国政の動きというのは当然直結していますので、非常に大事な選挙であったわけですけれども。結果について私が政治的な立場からとやかく申し上げるものでは全くないんですけれども、ただ全体として、やはりまず、投票率が上がったということは1つ見ておくべきことかなと思います。全国で6%ぐらい、北九州でも46から52(%)ぐらいに上がったというふうに聞いています。やはりこれは、「若者の政治離れ」とか「政治への無関心」って紋切り型の言われ方しますけど、私は従前から、その「若者の政治離れ」とかいうことではなくて、むしろ自戒も込めて「政治家への無関心」、政治家離れとか、やはり既存の政党離れみたいなものを、危機感を持たなきゃいけない、そっちへの危機感を持たないといけないと私は言ってきました、自戒も込めて。やはり魅力的な、あるいは心を動かすような主張だったり、政治家が現れるということによって投票率が上がっていくということなので、政治自体にみんなが無関心になっているというよりかは、やはりそういったことに対してしっかりとウォッチして、また今回「動いていこう」という人が出てきた。また投票率が上がるということ自体はいいことだと思いますので、やはりしっかりメッセージを伝えていくことが大事かなと思います。あと、もう申し上げるまでもないですが、YouTubeやSNSなどを通じて、これまで届けられなかった声が、何と言いますか、政治空間に入るようになってきたということも1つ今回大きな特徴かなと思います。そういった中で、今回の選挙に関しては、私がやはり感じたのは、非常にこれは市政にも通じることなんですが、「私を見てくれ」、「個々の、ミクロの生活を見てくれ」ということ。ミクロというのは家計であったり、個人であったり、そういった部分の「私を見てくれ」と。その政治の世界で、内輪でそれぞれのやり取りをしている、あるいは政治のレベルの中でいろんなことが行われているっていうことだけじゃなくて、「個々の生活を見てほしい」、「私たちを見てほしい」ということがものすごく表れた選挙ではなかったかというふうに思います。そうした意味で、市政においても、やはりそれぞれの全体を平均像で捉えたり、市全体の状況を見て「こういうふうに進めていこう」ということも大事、それは当然大事ですが、やはりより個々の、個人とか家計に対しての声にやっぱり正面から向き合わなければいけないということだと思います。それが減税だったり給付だったり、アプローチの仕方はそれぞれですけれども、結局は「個々を見てくれ」、「私たちを見てくれ」ということ、「マクロではなくミクロのところをしっかり見てほしい」という声だったのではないかと思います。あと個人的には、厚生労働省で社会保障も担ってきたので、その高齢化というものが、いずれどういう形で民主主義や政治に影響を与えていくのかということにはものすごく問題意識を持っていたんですけれども、今回、現役世代の手取りを上げようと。これはもう賃上げの話とか、そういったことで大事なことであるということは間違いないんですが、そうした中で、「社会保険料を減らそう」というような議論も、社会保険についても結構議論が出たということは、私は非常に注目をしていたところであります。ここは、この当否自体に私がとやかく言うものではございませんけれども、それはいろんな議論あっていいと思いますけど、これは1つ、やはりこれだけ高齢化が進んで社会保障給付費が増えてくる中で、それに従って社会保険料が上がってきて、そして企業の、折半する企業の負担も上がってくるという大きなトレンドが出てくる中で、本当に社会保障の構造が、このままでいいのかという問いが提示されているというふうに受け止めることも大事だと思います。もちろん個々の人にとって「保険料が高い、低い」とかそういう問題よりも、やはりこれから個人と、被保険者と企業が折半しながら、この上がり続ける保険料負担をどうしていくのか。私自身は、個人的には保険料と給付っていうのは、割とここはもうしっかり明確な一対一の紐づけがされているので、保険料を下げるという話だけじゃなく、それが直ちに給付、サービスにも跳ね返ってくるということをちゃんとセットで議論しないと、保険料だけ下がって給付は変わらないってことはないので、だからそこはちゃんと議論してもらわないと困るっていう考え方を持っていますけど、やはり、じゃあこれから富裕者に対する給付をどうするのかとか、負担の割合どうするのかとか、持続可能性どうするのかとか、やはりこれは主に国レベルでの制度の持続可能性という問題になってきますけれども、そこにもう一度、そういった根底にある大きな構造の変化ということにもしっかり向き合わないといけないということも感じたところです。いろいろな議論があって、一般的にですよ、やはり現状への不満は「偏狭なナショナリズム」に移っていくということは、もうこれは社会政治学上ずっと、ハンナ・アーレントも(エーリッヒ・)フロムもみんな言っていることで、やっぱり現状への不満というのが「偏狭なナショナリズム」、ポピュリスティックな動きに動いていくということはずっともう昔から指摘されていることで、やはりそこについては非常に私たち、問題意識を持って見ていかないといけないというふうに思います。本当に今、言論空間ができる中で、そういった流れというのは、私たちの国のあり方としてしっかりとそこは見ていかないと、もう各国でもそういうような動きがあるので、そこは注意していかないといけないということは思います。何か今「無謬性の社会」というか、無謬性、全く完全無欠であるということを目指すような社会になりつつあるのではないかという危機感もあります。無謬性を求める。もうこれは、人間って不完全だし、人間のやることって揺らぎがあるんですよね、感情もあるし。その揺らぎと完全性がいたちごっこになっているような感覚もあります。すなわち人間って揺らぎがあるし、もう100%、100点満点のことをできるわけじゃないし、言葉の揺らぎとか感情の揺らぎとか絶対あるわけです。ところが今の時代、AIで瞬時に完璧な答えが出てきたり、全てが精密で正しい答えが出てきたりという時代にみんなが慣れ切っているので、人間の揺らぎをあんまり許容できない。もうちょっとでも揺らいだ発言があったり、ちょっとでも誤謬があったりすると、そこに対して「これは完全じゃない」、あるいは「規範としてどうなんだ」っていう、その揺らぎと完全性がいたちごっこになっているような、それに完全性を求められてまたこうやる、しかしそこに必ずまた人間的な揺らぎが生まれてくる、ここがいたちごっこになっているような感覚を覚えたりもします。先月、いろんな海外の国に行った時には、インドもね、ハイデラバードはすごく綺麗なまちでしたけど、やっぱり途上国、途上国って言ったら言い方悪いですね。アジアの国とか行っても、何かもう道もゴトゴトしたり穴が空いていたり、いろいろしているわけですよ。ですけど、そんな中でそれに適応しながら、人間が生きているっていうのが1つの形。日本の場合はどんどんどんどんその穴をなくしていくか、もうちょっとでも不完全性があると、そこをどんどんどんどん綺麗にしないと許されないみたいなところもあります。もちろんそれは大事なことです、大事なことでやっぱり生活に直結する。大事なことなんですが、結局揺らぎを、揺らぎに対して完全性の圧力がかかっていくということによって、結局「人間らしい揺らぎを許容しない」ということになってしまうと、結局人間ってそもそもが揺らいだ存在なのに、その人間性の否定に繋がるようなことがあってはいけないんじゃないかというような問題意識も持っています。ですから、政治空間っていうのも、その無謬性という中で政治空間というのがあると、やはり市民、国民、有権者の皆さんも、そこじゃないので、無謬性を求めることよりも、もっと中長期で「この国どうするんだ」とか「どういうふうにやっていくんだ」っていうところ、あるいは「生活をどうしてくれるんだ、こっちにエネルギー割いてよ」っていう、そういうような感じもあるんじゃないかなというふうに思ったりもしました。ちょっと半分私の個人的な思いかもしれませんが、そういったことも感じた選挙であったということであります。そのほか、昨日はまた大きな動きで、トランプ関税の一応合意という一報が入ってきたのが、昨日の動きでした。これも今日ご質問出るかもしれないので、あんまり冒頭に喋り過ぎるのも何ですけれども、一定、合意したということ、詳細は分かりませんけど、合意したということ自体は一定の前進ではあるものの、何て言うんですかね、これでやっぱりしっかり向き合っていかないといけない。もともと平均3.3%ぐらいだった関税がこれからまた15%に上がっていくわけですから、その事実には向き合わないといけない。これ典型的な交渉術のパターンなので、それで安堵している場合ではないという感じは私はしますね。交渉術で「ドアインザフェイス」っていう言い方、前ここでも話したことあるんですけど、ドアインザフェイスっていう交渉術があって、来客に対してバーンとドアを閉める。ドアインザフェイスですからね、ドーンと面前でドアを閉めることによって「ちょっとでも入れてください」、まずドーンともう門前払いをして、ドアを開けないで相手の顔にドーンと閉めるっていうのがドアインザフェイス。すなわち強い態度で出て、高い水準でまず交渉に出て、そしてボーンと顔にぶつけられて、ドアインザフェイスから「いや、でもちょっとでも入れてください」、「ちょっとでも、ちょっと一歩中に入れてください」っていう感じで「じゃあちょっと開けようか、ちょっと開けようか」って、こういう形で徐々に徐々に、高い水準を見せておいて徐々に下ろしていって、結局最初よりはきついんだけれども、「何か最初にボーンと門前払いされた人に比べたらすごく優しくしてもらった」っていうような感じで交渉していくという、これ普通の交渉術で「ドアインザフェイス」って言うんですけど、何か結局それじゃないかっていう、それの典型的なことなんじゃないかという視点もやはり私たちは持っておかなければいけない。もちろん25%ということが言われていた中で15%になったということは、1つの成果ではあるものの、やはり当初に比べたら相当上がっているわけですし、またあとご質問あるかもしれませんが、しっかりそこは、そういう問題意識でこれから地域の経済を守っていく、そして世界に渡り合っていくということが必要だろうというふうに思います。国際交渉と言えばもう1つ、すみません、もうオープニングで長すぎて恐縮なんですが、この国際交渉の中の1つに、最近ウナギの話っていうのもちょっと関心持っていまして。この酷暑の世界で、やはり私たちすごく愛しているウナギというものが、ワシントン条約の「ウナギの国際的な取引規制」っていう、この議論が先週かな、ニュースが出たと思います。やはりウナギ、北九州市には、やはりそのウナギを目当てに世界中からお客さんがやってくるというような名店もありますし、みんなウナギを愛しているっていうところもあります。これはやっぱり日本の食文化でもありますしね、やっぱり消費者としても非常に大事な問題であって、やはり地域の誇りの1つを成しているというふうに思います。そうした中で、今この議論、「国際的な取引規制」という議論が出てきています。この辺は、やはり問題意識を持って見ていきたいなと思います。小泉大臣もしっかり、米も大事、米も大事ですけど、ウナギもしっかりやっていただきたいなと、食文化を守る担当大臣として向き合っていただきたい、この動きも注視していきたいなということも少しお話ししておきたいと思います。そんな、いろんな動きが今、激しくこの夏動いておりますので、世界と、そして日本とやっぱり考えていく、こういう時期に今来ているというふうに思います。

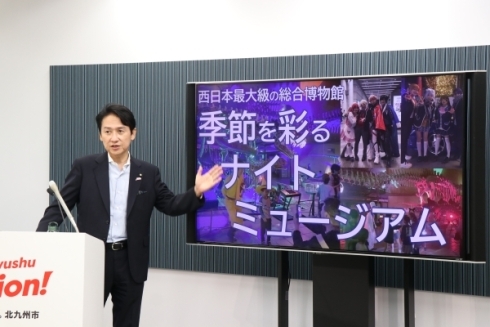

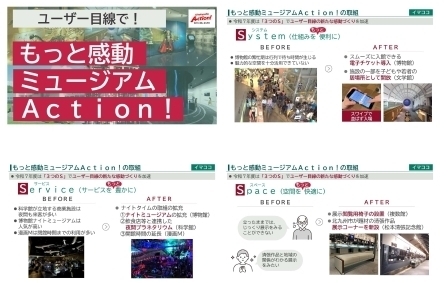

ということで発表事項いきますけれども、今日の発表事項2つございます。1つ目です、ミュージアム。私たち北九州市には大変多くのミュージアム、素晴らしい博物館、美術館などありますけれども、これらについての新しい取組、発表させていただきたいと思います。「彩りあるまち」、これをつくっていこうという取組をスタートしておりますけれども、やはり北九州市、私たちの誇りである文化芸術を味わっていただく、豊かで彩りある時間を過ごしていただきたいという思いから、ミュージアムについての取組も進めてまいります。実はもう令和6年度からミュージアムについては様々な取組もスタートをしております。例えば、やはり大事なことは「供給者目線からユーザー目線に転換していこう」ということを合言葉に、担当部局中心に様々な取組をしております。令和6年度こんなことをやりました、美術館ですね。こういった「イーゼル」という、こういうものを設置しているんですけれども、やはりこれが見にくいとか邪魔だとか、いろいろ意見があります。そして案内が分かりづらい、子ども連れの方には敷居が高い、こういう感じで敷居が高い、様々なご指摘ありました。そこで、このイーゼルを撤去いたしまして、こういった「サイネージの設置」によって分かりやすくする、それから「ピクトグラムを活用した案内表示の改善」、こういったものを行っております。また「可動式の子ども休憩スペースの設置」、こういったところもやりまして、お子さんたちも、老若男女みんなが来やすいような空間ということも美術館でやってきています。「漫画ミュージアム」についても、これX会議でやったんだったかな。ですかね、確かね。この漫画ミュージアム、「バツバツバツ、ダメですダメですダメです」という、「これダメです」、もう何か入った瞬間から注意されることが多いところだったんですが、やっぱりまずちゃんと「漫画ミュージアムにようこそ」っていう、当たり前ですけど、小さいことかもしれませんけど、「楽しんでくださいね」って、「楽しむためにこういうことを注意してくださいね」というところを、やっぱりこの辺もして、やっぱり役所的に「ダメ、禁止禁止」じゃない。あとこれなんかも、博物館も「17時閉館です、皆様のご協力をお願いいたします」、これはやっぱり供給者目線です。「17時が閉館なので、みんなちゃんとしてね」っていう、こういう供給者目線のメッセージを、やっぱり「17時閉館です、時間までゆっくりご覧ください」、こういうふうに、本当に小さいことかもしれませんが、やっぱりマインドです、ここは。やっぱり来てくれた方の印象として「ちゃんと5時に出ていってください」とかじゃなくて、「17時までですから、それまで楽しんでくださいね」っていう、そういうようなこともやって、コツコツコツコツ、小さいようですけれども、ユーザーフレンドリーな取組というのをやってまいりました。そしてこれから、やはりユーザー目線で「もっと感動ミュージアムAction!」という、「ミュージアムを変革していこう」という取組を進めていきたいというふうに思います。やはり来館者の方にもっと感動を味わっていただけるような場所に、体感できるようなアクション、加速をしてまいります。

市長

令和7年度は「3つのS」で取り組んでいきます。3つのS、1つ目がSpace(スペース)です。やはりこの空間というものをもっと快適にしていこうということで、お年を召した方など「立ったままでは、なかなかじっくり展示をみることができない」とか、「松本清張記念館へ行っても、清張さんはわかるんだけど、そこと地域の繋がりがわからない」というようなご指摘ありまして、こちらです。「展示閲覧用椅子の設置」、複数館でこういったものをこれから入れていきます。やはり私たち足疲れますよね、ずっと見て回っていると、歩いて回って。こういうものを置いて腰かけて見られるような設置にしていく、あるいはもっと地域と、その松本清張さんとの地域の関係など示す「展示コーナー」、こういったものもつくっていきたいというふうに思います。やっぱり快適な空間にしていこうと。2つ目です、2つ目のSはSystem(システム)、仕組みを「もっと便利に」ということです。博物館の繁忙期というのはもう大変混雑をして、こういう感じになっていることもままあります。せっかく魅力的な空間なのに大混雑しているみたいなこともあります。こうした中で、「もっと便利に」、「もっと快適な」空間にしていこうということ、システムを変えていこうということで、こちらなんですけれども、この「電子チケット」を博物館のほうで導入します。非常にこれによって、スワイプして並ばずに入場できるという、こういう仕組みの電子チケット、導入をしていきたいというふうに思います。仕組みを変えていくということ。それから「魅力的な空間を十分活用できてない」ということに関しまして、施設の一部を「子どもや若者の居場所」として開放していこうということをやっていきます。皆さんもご案内のとおり、文学館ありますよね、そちらには。文学館もすごく素敵で、ある種、気持ちのいいスペースでありますけれども、せっかくああいうスペースがあったら、やっぱり文学にも親しんでいただきたいですし、もっと子どもや若者にも「居場所として使っていただいていいよ」と、隣に図書館もありますけど、図書館いっぱいいっぱいですけど、こちらでスペースを開放していきたいと思います。7月24日から、朝9時半から夕方の5時半まで、この文学館を開放させていただきます。ですので、この暑い中、夏休み、子どもや若者の皆さんが「居場所」として活用していただいて、勉強していただくなり、ちょっとそぞろ歩きしながら文学の香りに触れていただくなり、そういった使い方もしていっていただきたい。電子チケットのほうは7月19日からということで行っています。2つ目S。3つ目のSはService (サービス)です。サービスを「もっと豊かに」していこうということであります。例えば、科学館見ても、あの辺りはアウトレットもあるし、商業施設は夜間も来るわけですよね、お客さんがあって。やっぱり夜使っていこう、夜もっと使っていこう、漫画ミュージアムは、閉館時間まで利用が多いというようなこともありますので、今回「ナイトタイム」の取組を拡充します。ナイトタイムやっていきます。博物館で“ナイトミュージアム”を拡充していく。あと「夜間プラネタリウム」、こういったものもやっていきたいと思います。飲食店と連携したもの、次のページ来るからこれまた詳しくお話ししますけど「開館時間の延長」、こういったことをやっていきます。もうちょっと解像度上げてお話ししますと、こちらです。まず、博物館の「ナイトミュージアムの活用・拡充」でございます。西日本最大級の博物館として「いのちのたび博物館」が大変な人気と定評を得ていることはご案内のとおりでありますけれども、この「いのたび」で人気のナイトミュージアムをさらにアップデートしていきたいと思います。子どもに人気の「ハロウィンイベント」、初めての取組となる「写真映えするコスプレイベント」等々、10月、11月にやりまして、夜も楽しめる博物館として展開・活用をしてまいります。こういった、毎回趣向を凝らしながら「季節を彩るナイトミュージアム」やっていきます。次に科学館なんですが、科学館は場所柄、夜まで周りの商業施設もありますし、大人も楽しめる科学館にしていこうっていうことで、このプラネタリウム。この科学館の中の写真ですけどね、結構やっぱりスタイリッシュなお洒落な空間なんですよ。そこで、プラネタリウムに入る前にお酒を飲んでいただくということも可能、飲んでいただいたあと、中で一緒にプラネタリウムを見に行っていただくというようなこともスタートしていきます。やはりあそこで、あの界隈で、カップルの方で来られる方もいる、大人の方もいる。そういった方々も、ぜひ楽しんでいただきながら、プラネタリウムを楽しんでいただく、こういったような取組もしていきたいというふうに思います。宇宙を感じる素晴らしい空間でありますので、やっぱりここの価値をもっと活かさなければいけないということで取組を進めていきたい。これは12月頃に行うというようなことでございます。次ですね、楽しんでいただける夜間のコンテンツ。夜景もありますしね、北九州市は。夜景と併せて、やはりナイトコンテンツとして楽しんでいただけるような空間、こういったものを展開をしていきたいというふうに思います。取組のイメージ、夜のイメージを感じていただくため動画をご覧いただきたいと思います。

(動画視聴)

文化は誇りだ。もっと感動へ。

市長

やはり美術館・博物館様々なものありますから、持っている価値をもっともっと上げていこうと、もっとできることがある。もっと市民の皆さんに感動いただけるスペースがあるとそう考えておりますので、今度夜の活用、あるいは様々な境を越えた飲食とのコラボ等々、そういったこともしっかりやっていきたいというふうに思っております。今年度、順次行ってまいります。その他、中長期でもミュージアムの感動づくりやっていこうと思っています。これは、まずは科学館・漫画ミュージアム・美術館で民間のノウハウも活用しながら、具体策を検討していくということもこれからどんどんやっていきたいというふうに思っています。有識者会議、3つの検討部会を設置をいたしました。館の運営を支える関係者の皆様のご意見をしっかりお伺いをしつつ、外部有識者の方による多角的な検証を行い、民間ノウハウの導入・活用などをこれからもしっかり進めていきたいということ。なので一過性のものと言いますか、構造的に付加価値の高い、こういったミュージアム、こういったものをつくっていきたいというふうに思います。利用者の方、市民の皆様を中心、一番大切な部分としておきながら、ミュージアムと民間ノウハウ、これを掛け合わせながらユーザー目線のミュージアムづくり、これを強力に進めてまいります。文化芸術、地域の誇りを楽しめる変革を進めてまいります。「彩りあるまち」をつくっていくという意味でも非常に大切な取組として注力をしていきたいと思います。ぜひご期待をいただきたいというふうに思います。

(2)令和6年度 ふるさと納税 過去最高

市長

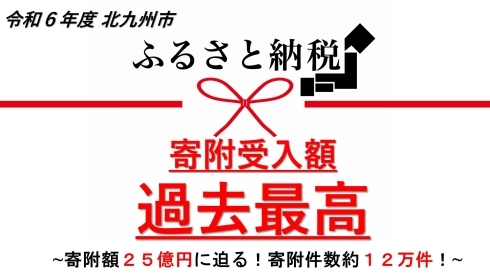

次2つ目で、発表事項としては最後になりますが、こちらです。令和6年度北九州市ふるさと納税寄付受入額過去最高額を記録をいたしました。こちらを発表させていただきたいと思います。「過去最高額」ということであります。これ寄附件数(約)12万件となりまして(約)24.7億円、過去最高になりました。ぐんぐん着実に伸びてきているふるさと納税過去最高ということで、今年も記録をさせていただいたということです。全国各地で今激しいどんどんパワーアップしていますので、競争は激しくなってきておりますが。

市長

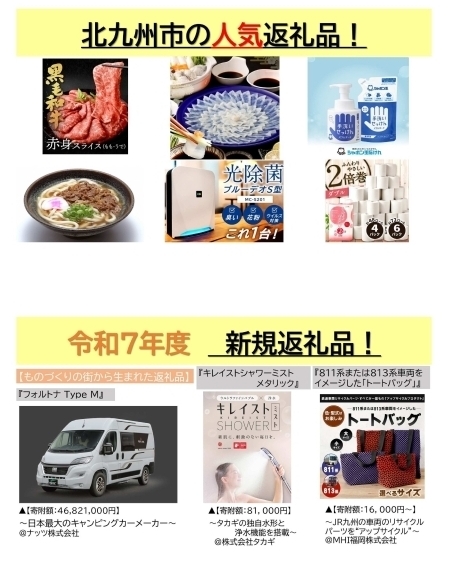

次ですね。北九州市の人気返礼品についてお話しさせていただきたいと思います。もちろんお肉、うどんこれはもちろんそうです。フグ、あと北九州の技術を象徴するようなこういった(空気)清浄機、除菌のものということもありますし、あと最近、やはりどうも日用品が多く出ているようです。やはり物価高騰のニーズの高まりというのがあるようで、日用品についても非常にニーズが高まってきているというのが、最近のトレンドでございます。そして北九州らしく、最近の動きでは「すしの都」に着目したものも出ております。ちょっと解像度荒めですけれども、「寿司セットのクーポン」とか、「照寿司のお食事券」、これ129,000円で結構まあまあ額はしますけれども、あと「京寿司グループさんのお食事券」等々、「すしの都」にリンクさせたこういった返礼品というのも今好評をいただいているところです。そうですね。実際に北九州市に来て楽しんでいただくという返礼品も準備しております。やっぱりふるさと納税をきっかけに行ってみようかということも大事です。1つ、これは下関市と北九州市で初めての共通返礼品というのをつくりました。県域を跨いでね。これが関門エリアで使える「かんもんPAY」という、こういうもので、関門エリアを楽しんでいただきたいという、これも新しい試みです。そして「ふるなびトラベル」ということで、北九州市内の100以上の加盟店で利用できる電子クーポンとこういったものもありますし、また少しユニークなものとしては、市内を大型バスで運転できるという、この「大型バス運転体験」という返礼品もあります。これも去年2件、今年も1件出ているということでございます。非常に高額ではありますけれども、こういった北九州に来て楽しんでもらう。その他にも「平尾台ワイン」や学研都市で製品化された「化粧品」等々、ふるさと納税だけじゃなくて、それによってきっかけにシティプロモーションにも繋げていくという、こういう取組も今進めて、そういう観点でもやっております。まだまだ北九州市には、様々掘り起こされていない魅力がたくさんあります。今年度からも、超高額返礼品として、「キャンピングカー」。これですね。日本最大のキャンピングカーメーカーさんが来て、北九州に工場立地してるいということで、キャンピングカー返礼品です。4,682万円。いやでも分からないですよ。これはぜひ超豪華高額返礼品として、やはり北九州の技術の力、ものづくりの力、体感していただきたいというふうに思います。また、ウルトラファインバブル機能を搭載したって、私もちょっとそこら辺詳しくないんですけど、ものすごく多分微細な技術だと思うんですが、タカギさんの技術を使った、この「シャワーミスト」であったり、こういったものづくりの力、こういったものを体感できる返礼品。それから更に、JR九州さんの車両のこれシートですかね、シートですよね。車両のシートをリサイクル、アップサイクルって言うんですけど、その「車両のシートでできたトートバッグ」。やはりサステナブルシティ北九州市ですよね。鉄道のシートがトートバッグになっているという、こういうような商品(返礼品)も準備をいたしまして、北九州らしい、そして未開拓分野で本当に担当部署も一生懸命知恵を凝らして、地域返礼品の開発をしていただいているということです。北九州市の関心も持っていくシティプロモーションの文脈も含めたふるさと納税の返礼品、ここにもしっかり力を入れております。昨年度過去最高記録ということで、この勢いを更に持続できるようにこれからも頑張っていきたいというふうに思います。私からの発表は以上でございます。はい、じゃあどうぞ幹事社。

(3)質疑応答

記者(共同通信)

共同通信です。合計3点お伺いします。

市長

はい、どうぞ。

記者(共同通信)

まず1点目、冒頭ご発言ありました。トランプ関税に関して、これまでもちょっと何度かご質問させていただいてはいるんですけれども、今回この関税率がとりあえず決まったということで、今後の市としてどういうふうな対応、市内企業に向けてですとか、取っていく予定があるのか、具体的なもの、そうでないものを教えていただけますでしょうか。

市長

そうですね。冒頭申し上げたように、いろいろな交渉そのものについては、私の所感はお話しましたけれども、それはそれとて、やはり現時点で、各分野での影響はまだ明らかになっていないところあるものの、合意に至ったということは、一方前進であるというふうに考えております。こうした中でしっかりと地域経済を守っていく、そして世界にチャンスを見出していく、これを後押ししていきたいと思います。ついては、先日も1度行いましたが、米国関税に関する、地元の経済界、事業者の皆さんとの意見交換、コミュニケーションを更に加速、密度濃くしていきます。そしてそれも踏まえつつ、これからその影響受けるところ、あるいは更に世界に対してチャレンジしていこうというところを後押ししていくような、具体的な方策やっていきたい、独自の支援策をスピード感を持って取り組んでいきたいというふうに考えています。

記者(共同通信)

続いて発表事項から伺います。ミュージアムの関連です。今回「3つのS」とか、あとは中長期的ないわゆる有識者会議の設立等の発表がありましたけれども、市としてそのミュージアムの利用などについて、何か大きな課題とか懸念というのを市長として抱えていらっしゃるのでしょうか。

市長

そうですね。北九州市は公共施設、非常に全国政令市で一番トップの1人当たり5.0平米という、これはミュージアムだけじゃなく、いろんなものも含めて公共施設あります。それは私たちにとっては大切なアセットではあります。ただこれが持続可能になっていくためには、持っている価値を最大化していく、そして付加価値を乗せていくという努力をしなければ、持続可能になるものではありません。そんな中で、このミュージアムについても、私も就任以来、ずっといろんな話を聞き、また、X会議などでも議論してきましたけど、もっともっと市民の皆さんに喜んでいただける、利用者の方々にワクワク・ドキドキしていただける価値の出し方っていうのはあるはずだと。お役所目線、供給者目線ではいけない。もっとユーザー目線でできるところまでチャレンジをしていこうということがございます。入場者数について見ても、コロナで1回ガーンッと落ちて、そこから少し詳細はまたあとで資料もらっていただければと思います。ガーンッといって、戻っては来ているものの、やはり、やや頭打ち感もあるということで、やはりこのミュージアムの持続可能性をしっかりと担保していくということは非常に大きな課題です。やはり、そのためには持っている付加価値を高め、もっと多くの人に来ていただき、そして最大限活用していただくということをやらなければいけないという危機感を持っております。

記者(共同通信)

最後に、これもミュージアムに関連しますが、今回の施策の1つに、いわゆる夜間時間に関連した強化が挙げられていますけど、今年度の予算でも、いわゆるその“ナイトツーリズム”の強化っていうのが1つ柱として挙げられているかなと思うんですが、今回のこういう施策というのが、いわゆる市外の方とか、いわゆるインバウンドであったりとかって、そういった方の利用を増やしたいというような意図があったりするんでしょうか。

市長

はい。それはもちろん市民の皆様をはじめ、利用者の方、多くの方に使っていただきたい思いはあります。せっかくあるわけですから。インバウンドの方、観光客の方、そしてナイト、夜に使うということはまだまだ可能性があります。特に北九州市は、観光に来られても夜泊まらずに帰ってしまうとか、せっかく夜景とか美味しいものとかあるのに、夜楽しまずに帰られる方もまだまだ多い。ここは危機感を持っています。なので、やはり夜の魅力、ナイトタイムエコノミー、あるいは夜楽しめる場所や空間を増やしていく。これは北九州市にとっても非常に大事な課題だというふうに思います。その文脈にも沿ったものでございます。

記者(共同通信)

幹事社からは以上です。

担当者(市長公室 報道課)

他にご質問ございましたら。毎日新聞。

記者(毎日新聞)

毎日新聞山下です。まずミュージアムのほうなんですが、今後民間活用をされていくということで、ちょっと民間活用のイメージが湧かないんですけど、例えばどういったものが考えられるんでしょうか。

市長

そうですね。これまだ、今後検討会議をしながら、民活導入手法の検討をスタートをしていくと、8月下旬ぐらいに第1回の会議開催ということでございます。7年度中には最終的な手法を決定したいと考えておりまして、各館の事情を踏まえながら、また現場のご意見聞きながら、丁寧に議論を進めていきたいというふうに考えております。どんなイメージかということで言いますと、例えば人事交流により、民間人材の方を受け入れて、そのノウハウを活用するというようなやり方、あるいは学芸部門は直営を維持しながらも、施設管理や集客の事務部門に指定管理者制度を導入する業務分担方式等々、様々な選択肢は想定されると考えております。こういった中で、もちろん結論ありきではなく、館の運営を支える関係者の皆さんの意向を踏まえつつ、その持っている館の付加価値が最大になっていくように、議論をこれからスタートをしていきたいというふうに考えております。

記者(毎日新聞)

まさにそのX会議のときに指定管理者制度の導入ですとか、もっと何ならもう民営にしてしまったほうがっていうような、そういうちょっと議論もあったと思うんですけど、そういったところにはご関心は。

市長

そうですね。もちろんそこはやっぱり運営方式というのは大事な論点だと思います。企業に一括して、施設の管理などを管理運営をゆだねる指定管理者制度っていうのも1つ、X会議でも議論になっていますし、その辺も1つ論点になってくるというふうに思います。ちなみに政令市の主なミュージアムについては、科学館については73%が指定管理者制度を導入しているというような状況とか、あるいは博物館とか美術館は逆に72%、63%と直営が多いというようなこともあります。いろんな考え方、それぞれの事情はあると思いますが、そういった事例も見ながら、どういうふうに価値を上げていくのか、そういった議論を進めていきたいというふうに思います。

記者(毎日新聞)

この民活検討会議っていうのは、そういう運営手法にまで言及するような会議になるということでよろしいですか。

市長

そうですね。部会にいくつか分かれていますけれども、そういった運営のあり方とかサービスの提供の仕方とかそういったことも含めて、予断を持たずに検討していく形でやりたいなというふうに思っています。とにかくこの価値を上げて、多くの人に愛され、そしてずっと続いていけるようなミュージアムのあり方を加速していきたいという思いです。

記者(毎日新聞)

分かりました。じゃあ冒頭の参院選のところをもう少し伺いたいんですが、特に偏狭なナショナリズムに対する問題意識に関して、冒頭おっしゃいましたけど、もうちょっと踏み込んで、どういう議論を見てそういう危機感というか問題意識持たれたのか。

市長

そうですね。まず、これ個別の政党のどうのというのは、ちょっとこの場ではなかなか言いがたいことはご容赦いただきたいと思いますが、やはり余りにもクリアカットな政策、提言。あるいはクリアカットな、何て言いますかね、主張というのが、今のこのSNS時代にフィットする形で拡散され過ぎているというところに、私は違和感を覚えます。というのは現実の世界ってものすごくいろんな利害もあるしいろんな関わり合いもある中で、その結論っていうのは、案外そんなにおもしろおかしいものではないことが多いです。そんなすっきりして、気持ちいいっていう結論、政策なんてもういろんなものを組み合わせながら、ジワジワジワと進めていくのが現実社会だと思います。そういった中で、白か黒か、ゼロか100かみたいな、そういうような、いろんなスパッとこう裁断していくようなあり方というのは、私は違和感を持っています。ただ、みんな何かもう世の中複雑やねって。「世の中複雑で、何かもう政治もゴチャゴチャゴチャゴチャやっていて、どう考えているのか何が起こるのかもよく分からない。何だかややこしくて、何だかよく分からない」っていう、このイライラとフラストレーションが生まれているところに対して、そういったスパンッという、クリアな主張とか、ある種、本当にこう、単純明解と言いますか、非常にこうクリア過ぎるこの主張っていうのがみんなカタルシスを得るところがあるんですよね。気持ちよく気持ちいいものに聞こえることが、やっぱりあるということでございます。あとはやはり現状の不満。ミクロ、「私たちの個人とか家計をちゃんと見てくれ」ということに対して、政策手法論。政策のこういう施策論とかよりも、もっとこう感情的に、もうあなただけをっていう感じで、もうこれかなり注意深くしゃべっていますけど、いうふうに言うことによって支持を集めようという手法は違和感がありますね。ただ、前ここでもお話ありました。過度な排外主義的な主張とかそういったもの、あなたを大切にするということの裏返しとして、あなたと属性が違う人は、警戒を高めようというような主張が過度に行き過ぎると、それ一定もちろん大切なところありますけれど、過度にそういった排外主義的なものが流布、浸透し過ぎると、すごく偏狭な考え方に陥ってしまう。これはもう世界と繋がって生きている日本国については、とても危険なトレンドを生み出す可能性がある。また、各国の状況みたら、それももうすでに出てきている国もありますからね。そこは注意しなければいけないというふうに思っております。ちょっと山下さんのご期待水準には応えられていないとは思うんですけれども、ちょっとそこは。

記者(毎日新聞)

ありがとうございます。すみません。あともう1つこれも政治のお話ですけど、参院選ご自身は、公明党の候補に応援演説に立たれたと思います。ちょっとその意図というか経緯というか、お話いただければと思います。

市長

そうですね。これはちょっとこの場でお話しするのがいいのかどうか、ギリギリのラインだと思いますけれども。やはり北九州市のために、北九州市をもっと強く、そして豊かにしていく、そして優しいまちにしていくというところで、やはりぜひここで北九州を前に進めていくために、しっかりと手を取り合って、進めていこうというような、あるいはそういった打診もあった中で、やはりそこはしっかりと北九州市を前に進めていくということであれば、そこはやはり「お受けしましょう」ということで、私も少しお手伝いさせていただいたというようなことでございます。

記者(毎日新聞)

打診があったからということですか。

市長

そうですね。そういった北九州市のために、そういう北九州市を大切に、北九州市はこれからすごく大切なまちで、すごくこれから一緒にしっかりやっていこうというような考え、また私の市政に関しましても、強い共感を示していただいたということも大事なことだと思います。

記者(毎日新聞)

分かりました。ありがとうございます。

担当者(市長公室 報道課)

他にご質問よろしいでしょうか。読売新聞さん。

記者(読売新聞)

読売新聞饒波です。私もちょっとすみません、ミュージアムのところから伺いたいんですけれども、文学館を子どもや若者の居場所として開放というお話ありましたけども、もうちょっとどういうものをイメージしているか伺っていいでしょうか。

市長

そうですね。どうぞ。

担当者(都市ブランド創造局 文化企画課)

都市ブランド創造局文化企画課の楠本です。文学館の利用についてですけれども、文学館、なかなか若い方が足を運びにくいというところもございましたけれども、立地としましては中央図書館の向かいにありますし、ちょうど今から夏休み時期になりまして、図書館もなかなか利用率が高いところでございますので、そうしたところを分かりやすく示しながら、1階のフロアを開放しまして、夏休み期間中、特に若い方などに、勉強などにも使っていただければと思っているようなところでございます。以上です。

記者(読売新聞)

今はそういう何か勉強できるスペースというのは、今はないんでしょうか。

担当者(都市ブランド創造局 文化企画課)

フリーには開けておりますけれども、ミーティングできるような大きな机があるスペース、そこは貸しスペースみたいなところになっておりまして、一般の利用が通常はされておりませんので、そこのところについても、空いているような数日間そこは勉強等で使っていただくように、フリーに開けたいと考えております。

記者(読売新聞)

これ、7月24から。

担当者(都市ブランド創造局 文化企画課)

24から、そうですね。

市長

一定、当面夏休みはオープンしていくということで考えています。

記者(読売新聞)

ありがとうございます。あと、またすみません。選挙の関係で、昨日ちょっと石破総理の退陣、出処進退の話もありましたけれど、その辺りのお考えをちょっと伺ってもよろしいでしょうか。

市長

そうですね。もちろん出処進退について、私からそのご判断について申し上げるということではないので、それについてとやかく言うものではございませんけれども、1点あるとすれば、市民有権者の方が分かりづらいっていうのはあるかなと思います。やっぱり分かりづらい、腑に落ちる、得心するっていうことは、もうそれはどの政党でも、どの政治家の方でもすごく大事なことだと思います。共感できたり、「なるほどそういうふうに考えて、こういう判断とかこういう動きをされているんだな」と、そこのモヤモヤ感がやはり先ほど申し上げた、フラストレーション、あるいは不信とまで言ったらあれかもしれませんが、言い過ぎかなと思うんですけど、やっぱり少し市民の皆さんを、有権者の皆さんはそういうような感じもあるのかなというような印象はありますけれども。これもいろんな動きがたくさん報道がされていますので、ちょっとどういうことが私も起きているか存じ上げるわけでもないので、そこはご判断でされることだろうというふうに思います。ただあれですよね。やっぱり今回の一定の、今回の選挙の今回の民意をどう分析されてどう総括されるのか。やはりそこは大切なことだと思います。選挙は選挙として、これからやる仕事があるからっていうことだけでは、なかなか理解を得るのは難しい面もあるんじゃないかなと思います。そこら辺をどういうふうに、これから総括されるんでしょうけどね。あと、努々やはり、この有権者の方々がやっぱり大事な1票をみんな時間とって、60%近い結構な投票(に)皆さん行かれているわけですから、やっぱり自分たちの思いが何か国の形を変えていく、あるいはしっかりと国を、私たちの1票1票で動けていけるというような手応え、手触り感があるということはとても大事なことかなというふうに思いますね。それはもう一般論として。

記者(読売新聞)

ありがとうございます。

市長

すごいですね、今日は。

記者(日本経済新聞)

日経新聞の木下です。日産自動車の生産移管について伺います。市長は、雇用や生産体制をしっかり受け止めていくと話されています。自動車関税もその15%ということが見えた今、今後具体的にどういうふうに動いていくお考えでしょうか。

市長

今、木下さんご質問あった、日産自動車の円滑な生産移管に向けた取組、これ本当に大事なことであります。しっかりと対応策とっていきたいというふうに思っています。現時点、日産自動車さんが九州への生産移管を公表されたその日のうちに、15日に日産九州への円滑な生産移管に向けて、どのように日産の支援を行っていくか生産移管の支援を行っていくかという、日産さんとの意見交換を行うようにというふうに私から指示をいたしました。翌日16日には、事務方が早速、日産自動車九州さんを訪問して、意見交換を実施しました。この中で北九州市からは、市役所の中に支援チームを編成して、相談窓口の設置をやっていこうというようなことも提案をさせていただいております。そうした中で、「大変ありがたい」というお答え、ご返事もいただいたところでありますので、直ちにこの北九州市役所の内部で庁内横断の支援プロジェクトチームというのを、7月18日に立ち上げました。その中では、4つの側面から支援を行っていこうというふうに考えております。1つ目は、日産自動車及び(日産)九州さん本体への支援でございます。移転の相談、あるいは従業員の方からの移住の相談を受ける特別相談窓口の設置などをしっかりやっていくということ。2つ目に、地元や市外のサプライヤー様への支援ということで、ビジネスマッチングの支援、市内外のサプライヤー様に対しての、産業用地の紹介や、工場移転、増設に対する補助、雇用支援など、こういったことを検討をしていく。3つ目に物流ネットワークの構築支援という観点、これは地元物流事業者様と、日産等とのマッチング支援や輸送手段の相談対応など。4つ目には、従業員の居住環境に対する支援という観点で、従業員の皆さんの居住環境に対する支援として、移住の相談対応や住宅の紹介、従業員寮や社宅の建設支援などを検討するようにしております。今、この北九州市役所内での支援プロジェクトチームというものの検討がスタートしたところで、まずは日産さんやサプライヤーさんなどのニーズを把握するために、しっかりと日産さん、それはもちろん福岡県さんとも連携を、体制を構築して、しっかりと生産移管に対する対応、これをやってまいります。これちょっと私が今ベラベラしゃべっておりますが、何か資料もちょっとないかっていう話はあるでしょうから、ちょっと担当部局から資料を提供させるようにします。私が今しゃべった内容なども含めてですね。いいですよね。そうします。

記者(日本経済新聞)

今、いろいろあった支援策の中で、例えば日産関連のサプライヤーの誘致に向けた補助率の引き上げであるとか、そういった予算を伴う新たな制度の創設というのはお考えなんでしょうか。

市長

これからですね。そこはまだ、そこまで具体的にまで決めているということは当然ないわけで、ただ、もちろん大きな動き、これ追浜工場だけで2,400人の雇用があるわけでございますから。そういった方々がどういうふうに円滑に、この北九州エリアに移管されてこられるのか、その状況を見ながらというような検討は行うということになろうかと思います。

記者(日本経済新聞)

今の段階では、既存の制度の中で対応されていくというお考えなんでしょうか。

市長

そこも今検討をスタートしたばかりですので、予断を持たず、様々な選択肢を検討していくということになろうかと思います。

記者(日本経済新聞)

ありがとうございます。

記者(TNC)

TNCの富崎です。発表事項の中のミュージアムのほうなんですけども、対象施設が挙がっている市内のミュージアムの中で、平和のまちが入っていないなというところはちょっと思っていまして、平和のまちに関しては、例えばここに入っていないということは現状ですごくうまくいっているからというふうなことなのか、それともちょっと展示内容がどっちかっていうと、エンタメ的なものではないのでちょっとそぐわないということで、対象外になっているのか、その辺りは。

市長

そうですね。これはもちろん、すべてのミュージアムがもっと付加価値を持っていくっていうことはとても大事なことではございます。ただ、こういった変革というのはみんな全部一緒にやろうとすると、もう何て言いますか、横並びもありますし、なかなかこれ、逆にスピードが重くなってしまうというような苦しみもあったりもします。そういった意味で、やはりある程度優先順位をつけていこうということで、X会議でもお示しした経営分析の結果とか、あるいは集客に少し課題がある施設、あるいは民間との連携に馴染む、あるいは民間との連携によって価値が上がっていくことが期待されると思われる施設から優先的に検討をしているということであります。なので、何かどこはやってどこは除外するとかそういうような発想ではなくて、まずはある種、できるところ、あるいは検討を進めやすいところからスタートするというようなことでありますので、どこはどうだっていうことでは、今のところはないというふうにご理解ください。

記者(TNC)

こういったご質問したのが、ちょうど今年は戦後の80年で、戦争体験者が少なくなる中で、いかにお子さんたちとか次の世代にっていうのが、課題になっていると思うんですよね。おそらく「平和のまちミュージアム」って、エンタメでみんなが楽しくて、っていうところではなくて、なかなか経営的にも厳しくて、っていうところもあるのかなというふうにも思ったものですから、その辺り、位置付けとして、決して「ここに入ってないからどうこう」というのではないということですかね。

市長

そうですね。そこはもうあらゆるミュージアムの付加価値、価値を上げていく、そして多くの方に知っていただいて、訪れていただくという観点で見ていく。これは中長期的に大事なことだと思いので、そこは様々なミュージアムを見渡しながら考えていきたいというふうに思っております。

記者(TNC)

分かりました。あと参院選の結果に関してなんですけれども、衆院に続いて参院も少数与党となって、今後いろんな曲折なり混乱なり停滞、あっちゃダメだと思うんですけど、一筋縄じゃいかないだろうなというふうにも見受けるんですけれども、地方自治体として今後国政ですね、対外的な感じの交渉もあるでしょうし、地域に対しての目線もあるでしょうし、どのように帰結するというか、どのようになっていくのが望ましいと市長の立場で思われていますでしょうか。

市長

そうですね。もちろん市の、市政の運営という意味から、それは経済面でも社会面でも非常に国政との関わりというのは当然あるわけでございますので、そこの部分がいたずらに政治的な混乱を招いていることは、もう言うまでもなく望ましいものではないということは当然であります。そうした中で、やはり私からすると、やっぱりもうちょっと中長期的な議論が、腰が据えてしっかりと検討して、あるいは政策を打っていけるような、そういうような体制と言いますか、政治状況というのがやはり今、日本には必要だと思います。何かその時々の、ある種、政治的な状況の中で、様々なことが短兵急に決められていくということはあまりよろしくないと思います。特に社会保障とか教育とか、こういったところっていうのはもう、「国家100年の計」ではないですけれども、長期的にしっかり腰を据えてやらないといけないというのが私の経験でもありますし、やはりその際に、どうしてもその国政の中で、様々な政党間だったり政府等、そういった中で、いろいろなやり取りの中で、そういった中長期のものがパッと決まっていったり、パッと方向が変えられたりすると、これはなかなか、実際にその影響を受けてくるのは地方自治体なので、社会保障であっても教育であってもですね。だからその辺は、しっかりと腰を据えて検討ができるような政治構造というのは大事かなというふうに思います。それが何かもうすごく大きな、何かすごい強固な連立政権を組むことなのか、あるいは個々のテーマについてやっていくのか、それはまた違う政治的なレイヤーの話ですが、私から申し上げるとすると、やっぱり中長期にやる、中長期にしっかり腰を据えて考えるべき課題、向き合うべき課題を、短期のやりとりの中で決めることがあってはならないのではないかということは問題意識としてお伝えします。

記者(TNC)

ダメ出しされたからすぐ退陣すべきとか、政権交代したほうがっていうことじゃなくて、もっと中長期的な視点がいるっていう判断。

市長

中長期的なことができるような政治体制、構造というのがつくられることが大事だというふうには思います。その過程で、その動きがどういう過程とか、そこまではいろいろあるかと思いますね。

記者(KBC)

KBCの加藤です。すみません、1点だけ。冒頭のトランプ関税のところで、あの交渉の話もされていて、「危機感を持って」という言葉も出たり、「安堵している場合ではない」みたいな話もあったんですけど、北九州エリアは特に自動車産業とかも盛んで、そういった面もあって影響も多少なりともあるかなと思うんですけど、15%になったというこの数字的な評価を伺えたらなと思います。

市長

そうですね。交渉の結果ですので、15%ということが最適なのか正しいのか、そこはなかなか判断できないんですが、ただ現状2.5%でしたっけ、現状2.5ですからね、2.5が15になったという厳然たる事実はあります。もちろん25というのを見せられて15になったというところがある。それはもうもちろんですけど、そういった意味では25よりはいいよね。ただ2.5が15になるという厳然たる事実がある。それって九州、特に北部九州というのは自動車産業が非常に基幹産業で、そこに連なっている地元の経済、雇用があります。ですから、そこは本当に「ほっとひと安心」というわけにはやはりいかないですね。どんな影響があるのか、楽観はできないです。やはり市内の中小企業の皆さん、特に皺寄せを受ける可能性がどれだけあるのかないのか、ここは目を凝らして見なきゃいけない。やはりその15%を乗せていくということによって、じゃあ価格を上げていくということにいくのか、じゃあその皺寄せが中小企業さんにいかないのか、この辺はしっかりと注視していく必要があるというふうに思います。なので、こういったところも、やっぱり先ほど申し上げたように、15という1つの結論に至ったことは「前進」という言い方できるかもしれない、「見通しができるという状況になった」という意味において、まだ分かりませんよ。他業種の状況とかが全然見えてないので分かりませんけれども、やはり「15でよかった」というわけにはいかないというふうには思います。はい、伊藤さん。

記者(NHK)

NHKの伊藤です。今の日産の関連なんですが、ごめんなさい、関税ですね。関税の関連なんですが、先ほど「独自の支援策を今後検討していきたい」というお話ありましたが、何か具体的にこういう、今まで発表されてないもので何か検討されているものがあれば教えてください。

市長

そうですね。それは今検討中なので、なかなか申し上げづらいところであります。この間も「グローバルにチャレンジをしていく」ということに対しての後押しをさせていただきました。これからやはりこの米国関税という中で、その影響をどういうふうに分析をして、どういう必要な手だてがあるのか考えていきます。企業の皆さんの中には、やはりこのトランプ関税によって影響を受けるようなケースというのはどういうことがあるのかを見て、その部分をどうサポートできるのかという観点が必要だと思います。例えば、これからしっかりと地元の経済を守っていく、あるいは世界にチャレンジをしていく、市場販路を拡大していく、こういったところのサポート、こういった辺りも、これまでもやってきたところですが、そういったテーマも範疇に入ってくるかと思います。ちょっとまだ検討を、今状況を分析して検討していくという段階でありますので、それが明らかになり次第させていただきたいと思います。ただいずれにせよ、やはりこういった激動の中、現実に関税率というのは上がっているわけですから、そういった中で、地域の経済を守って、あるいは世界と渡り合っていく、そういう北九州の地域経済をつくっていくということでしっかり動いていきたいというふうに思います。

記者(NHK)

ありがとうございます。あと日産に関して。先ほど様々な市の支援策ですかね、検討していきたいというお話ありました。そうしたことをして円滑な移管を行い、どんな北九州市にしていきたいかっていうところ、思いの辺りを改めてお願いします。

市長

そうですね。日産自動車九州というのは、北九州市民、経済にとっても重要な雇用の場であり、関連するサプライヤーの集積にも繋がっている非常に大事なものでございます。従って今回の円滑な移管、これによって、さらなる北九州エリアでの自動車、あるいは関連するサプライヤーの皆さんの力というのをさらに強くしていく。そして自動車産業が集積するこの北九州エリアというものを、さらにしっかりとした拠点にしていく、それによって雇用を生んでいく、そして新しい技術を生んでいくという、そういう拠点にしていく。それ自体が自動車産業を基幹産業とする九州全体、そして日本全体の経済の活性化にも寄与していく、それによって雇用や経済が生まれていくというようなことを目指していきたいと思います。北九州エリアはもちろんそういった意味で、多くの企業、あるいはまた多くの方が集まって活性化をしていくということを、北九州エリアでつくっていくということを目指していきたいと思います。

記者(NHK)

ありがとうございます。

担当者(市長公室 報道課)

他ございますでしょうか。

記者(西日本新聞)

西日本新聞の梅本です。19日に再開した皿倉山の滑り台の件でお伺いします。19日に再開した数日前に、市議会の3会派から原因究明を求める申し入れ書が、市長宛の申し入れ書が出されましたけれども、これに対する受け止めと、あと申し入れ書の中で、「専門家による検証結果を明確にすること」とか、あと「今後の改善計画を示す」ように求められていましたけれども、これについては何か市で対応を考えているかというのも併せて聞かせてもらっていいですか。

市長

はい、申し入れ書をいただいたことについては真摯に受け止めたいというふうに存じます。そうした中で、もちろん遊具自体は今再開をして、お子さんたちには使っていただいていると。やはり安全基準を満たし、正しく使っていければ、安心・安全に使っていただける施設であるということはしっかりお伝えしたいというふうに思います。また申し入れ書以外にも、視察した議員の方々等々からも、ご意見もいただいているところであります。こうしたことから今後、専門家の意見を聞く場を設けるなどの検討を担当部局に指示しているところであります。市民の皆様はじめ、ご利用者の皆様に安心してご利用いただけるよう、これから大人の怪我の原因分析の総括や、様々な同種の施設が設置されている他都市の事例の収集・共有、あるいは大人の利用の再開の可否、安全な使い方の可否等々、安心を高める方策について、そういった場を設けるなどのことも念頭に置いて検討を進めていきたいというふうに思います。

記者(西日本新聞)

ありがとうございます。あと別にもう1点。ASEの仮契約から間もなく1年経ちますけれども、本契約に向けた今の進捗状況、言える範囲で結構です。あと仮契約から1年経ってしまっている、市長の何か素直な気持ちというか、またはもどかしさなのか、何かどういうお気持ちで今本契約に向けて待っていらっしゃるのかっていうのも併せて聞かせてもらっていいですか。

市長

そうですね。いろんな、ASEさんとも情報交換しっかり密にやっておりますし、あるいは国とか関係するところともしっかり情報交換、コミュニケーションを取っているという段階で、検討の熟度を一歩一歩深めているというのが今の状況でございます。他方で、やはり様々な、もう言うまでもなく、様々な外部環境の変化、やはりこの間にもいろんなことが起きています。そうした中で、どういうふうな形の時期、あるいはどういうような形での本格的な動きっていうのが見通せるのか、この辺については非常に難しい経営判断、あるいはそういった、本当にしっかりそこを詰めていく必要があると思います。率直に言って、全て詳らかに、交渉の話なので詳らかにできないところもありますけど、やはりこの1つ、これだけの大きい企業の誘致となりますと、もう変数と言いますか、いろんな変数がたくさんあります。それを、もう本当、多元連立方程式みたいなのを一生懸命、担当部局も解いているっていうような感覚です。ちょっと言い方が直接的ではなくて恐縮ですが、それを、1個1個の変数を、もうガラス細工のように、壊さないように丁寧に丁寧にちょっと回しながら全体を回しているという作業で、これがしっかりとした「生みの苦しみ」と振り返ることができるように努力をしていきたいと。もうここはみんなチーム一体となって、単に「土地買って工場建てます」というだけの話じゃなくて、これかなり大きい話なので、そういった意味で努力を積み重ねるということで、何と言いますかね、どういった感想かと言われれば、これはもう本当に愚直に一歩一歩やっていくということしかないですね。いろんな状況がいろいろたくさんある中で、それを一歩一歩、丁寧に丁寧に今やっているということであります。

記者(西日本新聞)

ありがとうございます。

担当者(市長公室 報道課)

他、質問ございますでしょうか。よろしいですかね。それでは定例記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。

市長

ありがとうございました。

このページの作成者

市長公室報道課

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

電話:093-582-2235 FAX:093-582-2243

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。