|

コメント項目 |

なし |

月日: |

|---|---|---|

| 発表項目 | (1)~すしの都 北九州市~富山県・JR西日本との連携協定イベント開催決定!(PDF:1MB) |

|

| 出席者 | 北九州市長 |

11.令和7年(2025年)7月31日北九州市長定例記者会見

【発表案件】

(1)~すしの都 北九州市~富山県・JR西日本との連携協定イベント開催決定!

(2)「日本一コンフォートな区役所」を目指す、八幡西区役所の挑戦!

(3)U・Iターン就職決定者数 過去最高

会見の動画(YouTube)

会見録

(1)~すしの都 北九州市~富山県・JR西日本との連携協定イベント開催決定!

市長

おはようございます。では定例会見をスタートさせていただきたいと思います。今、昨日地震もありましたし、いろいろ動いていますけれども、ガソリンの定額減税も与野党でということで動きが出てきておりますけれども。今日ご質問あるかもしれませんけど、一応今33億ですかね。通年ベースで33億、実態としては、北九州市としては減収になっていくということが粗い推計で今見込まれているということでありますので、自治体の長としての立場からすると、やはりその部分で住民サービスに影響があってはならない。やはり私たちは市民生活の現実と向き合っていますので、そういった中で、この部分をどういうふうに財政的に手当てしていくのかということに危機感を持っています。その点はもう言うまでもないことであります。やっぱり自治体の現場では、住民サービス、あるいは私たち自身も、物価高・人件費高という大きな財政圧力と対峙しているということ、そういう現実があります。そういった中で、国の短兵急な政策ということによって、地域の暮らしを脅かすことがあってはならないというふうに思います。これ昨年の103万円の時もそうでしたけれども、国がパッと動くことによって地域がどういうふうに対応するのかっていう、ここの部分の、その減税した分、また国、どういうふうに自治体の財源を手当てしてくるのかっていう、こういう議論にも毎回なるわけですけど、やっぱりこのサイクルというのは果たしていいのか、やはり税収というものをどういうふうに見て、そして国と地方でどういうふうにそれを賄っていくのかっていうこと。「国がこうしたから地方はその通りか」という、そのパターンだけではなくて、やはり国と地方で「税構造の一体的な改革」というのを議論していかなければいけないんじゃないかなというふうに思います。これは何も、何か減税や税収というもの、ガソリン税の廃止という、暫定税率の廃止ということがよくないと言っているわけでは全くないわけなんですけれども、やはりその度に、実際の現実を抱えている自治体として、どういうふうにそれをやりくりしないといけないのかっていうことに対峙しないといけない、この苦しみがある。この中で国の政策、意思決定と地域の現実というものの、ここに乖離が生じてはいけないというふうに思います。やはり国の財政論と地域の現実ということが断絶することがあってはいけないというふうに思います。これに関してはいろいろ議論もありましょうし、ただ、国の意思決定は意思決定として進んでいくということになりましょうが、何かやはり今、目下、目の前の生活に苦しい思いをされている市民の皆さんの生活を支えていくということは大事な観点であると思います。と同時に、じゃあ減税であったり、税構造を変えていくことがどう日本の経済の成長に繋がっていくのかという、やっぱり道筋をしっかりと示していくことが大事ではないかというふうに思います。「財源なければ減税なし」というか、財源なければ減税できないという議論がありますけど、これって何と言いますかね、それはそれで1つの側面として正しいけれども、やはり現実はそれほど単純な話ではないし、そこを越えていくのが、やはり政治、あるいは政策の力だというふうに思いますね。もちろん減税すること、「どこかから財源ないとできません」っていう、単年度の世界では、それはそうです、それはそうだと思います。ただ、そこをどういうふうに、その「財源なければ減税ない」っていうふうな考え方は正しい一面で、他方で普通の市民の皆さんの感覚からすると、現実の、目の前の物価高ということに対して、苦しい思いをされている感覚とフィットしているのか、「財源ない限りはできません」っていうのもどうなのかというような気持ちも。「財源ないからやりません」っていうのではなくて、どうやったらやれるような経済構造になるのかっていうことを、やはり提示していくのが本来の経済政策であろうと思います。端的に言えば「稼げる国」、「稼げる日本」にしていくということが王道だと思います。物価が上がっても、しっかりそれが消費できる経済をつくっていく。もっと言えば賃上げが王道であり、持続可能なやり方は、やっぱりそういうアップサイクルをつくっていくということですね。物価が上がっても賃上げをやって、また消費が喚起されて経済が成長していくというのが本来の姿。もちろん目下の減税や市民の皆さんの暮らしを支えるということは大事なことで、それはそれでやっていいですけど、ただこれはやはり一時的な、限定的なものであって、経済の構造として、どういうふうな筋道で経済を強くしていくのかということを示していく、その勝ち筋を示していくということが、やはり今の経済政策に必要なことだと思います。やはり単年度の帳尻合わせだけで論じることができない課題だと思います。持続的にどうやって経済が拡大をしていくのか、持続可能な経済政策として、国家的な意思決定をどうするのかっていうような議論をより見えやすくしていただくのが大事かなと思います。そうでないと、自治体の立場からしても、フッとこれでまた、「この分税収減ります」とか「財源の配分減ります」と言われると、また「じゃあどうする」って。いろいろ私たちも、インフラの老朽化だったり、住民サービスもそうだし、高齢化も進むし、いろんな財源、人件費も上がるし、もういろんな財政圧力に晒されているわけで、「その分減収します」ということになったら、それ立ち行かなくなるわけで。やはりそういった、王道はやはり賃上げで、王道はやはり「稼げる国」、「稼げる日本」にしていくということが大事なので、その辺の道筋をしっかり示していくということが大事だろうと思います。なので、暫定税率の話というのはそういうふうに進んでいくと、それはそれでいいとしても、しっかりとした中長期的な、どういうサイクル、どういうダイナミズムでこの国の経済を成長させていくのかということを、やはり示していくということが大事ではないかなというようなことを思います。いずれにしても、やはり毎回、国と地方でこの財源の穴、「減った分どうするんだ」っていうその話で、また「どこかから財源持ってこないと」っていう、こういうことをずっと繰り返すのではなくて、やはりお互い、国、地方、力を合わせて税収をどうしていくのか、あるいは経済政策をどうしていくのか、一体的に改革をしていかなければいけない、そういう議論をしないといけないんじゃないかなというような所感を持っております。それ以外に、じゃあ物価がどうなのかとか、インフレをどう捉えるのかって、またここもいろいろ思いはありますけど、それ話すとまた長くなるので、今日はちょっとこの辺にしておきますけれども。そういった中で、しっかりとやはり住民サービスを守っていく、物価高・人件費高というテーマにも対峙する現実を担っているのは自治体ですから、やはりしっかりとそれを守っていくべく、私たちも精一杯、国とともに努力をしていきたいというふうに思います。

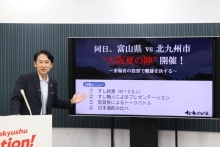

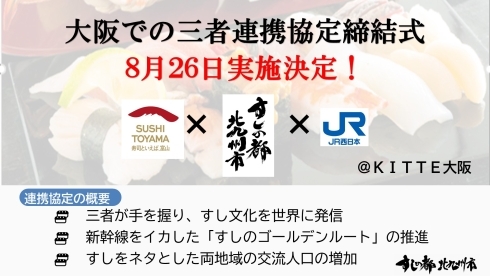

ということで発表案件、今日は3件ありますけれども。まず、そういった「稼げるまち」にしていくという意味から言うと、1つ目大事なテーマでもあります。この「すしの都」の話が1件目になります。6月12日に富山県知事と開催をしました、世界初の「すし会談」ということで、その際に「すしのゴールデンルートをつくっていこうではないか」ということと、「8月に大阪で合同イベントを実施しよう」ということで合意をしたところでございます。具体的な次のアクションが決まりました。富山県の新田知事も今日記者会見ですかね。ですので、あちらでも今日発表されると思いますけれども、8月26日に、富山県さんと北九州市と、あとJR西日本さん、この三者での連携協定の締結をすることが決まりました。会場は、北九州市と富山県のある意味、中間地点であり、現在万博で賑わっている大阪で行います。距離が離れた両地域と、それを結ぶJR西日本さんが「すし」をテーマにタッグを組むということで、日本の食文化の素晴らしさを世界に広めていくということをやっていきたいと思います。新しい取組をしていきたいということであります。「三者が手を握り、すしの文化を世界に発信」、「新幹線をイカした『すしのゴールデンルート』の推進」、「すしをネタとした両地域の交流人口の増加」と。寒い空気になっておりますけれども、一生懸命考えております。情報が入ってきていますかね、ちゃんと。「ゴールデンルート」、そして「地域交流人口をつくっていこう」ということで真面目にやっていく、当然「連携協定やっていこう」ということで、三者がやっていくということなんですが、この協定結ぶだけっていうわけにも、これ協定結ぶだけっていうのだけではなかなかあれですよね。

市長

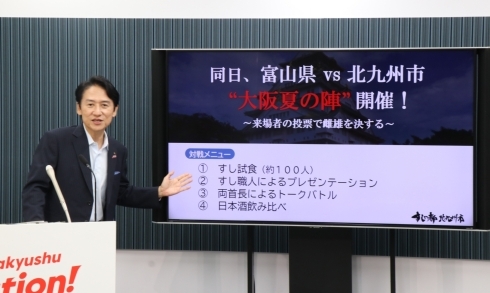

それはそうということなんですが、やっぱり私たち、「富山県VS」です、「VS」。北九州市で「大阪夏の陣」開催をいたします。やはり切磋琢磨して対決をしていかなきゃいけない、大阪夏の陣、すしの「大阪夏の陣」開催をいたします。来場者の投票で雌雄を決するという、これまた自治体としては非常にチャレンジングな戦いでありますけど、これをやっていきます。対戦メニュー。「すしの試食」、約100人に試食していただきます。そして2つ目は、すし職人の方がプレゼンテーションをしていただきます。そして3つ目が、両首長によるトークバトル、お互いのすしの魅力でトークバトルします。新田知事もなかなかトーク力があられますのでね、本当に頑張ります。4つ目は日本酒、おすしと合う日本酒の飲み比べをいたします。こういった対戦メニューを通じて、富山県さんか北九州市か、どっちが素晴らしいかというのを、来場者の方が当日、その現場で投票していくというシステムによって雌雄を決するという。これはもう本当負けられませんけれども。本当にこれは。この4つの戦いでしっかりと雌雄を決する、それが「大阪夏の陣」ということでやっていきます。当日はあれですよね、ボードか何かでこうやってやっていくんですかね。ボードでこうやって、本当にリアルにそこで決していくということでございますので、ぜひこれは楽しみにしていただきたいと思います。ちなみに今、回転すしのお互いのメニューを、富山県さんと北九州、お互いの回転すし店で提供しているメニューの戦いでは、今53対47で北九州市リードしております。今、北九州市、若干のリードをしておりますけれども、ここでもしっかり勝てるように。とは言っても富山県さんは王者ですからね。そこに胸を借りるつもりで頑張っていきたいと思います。ということで、こういうことも通じまして、トークショーには私と新田知事と長谷川JR西日本会長さん、「ガストロノミー」のほうで有名な柏原さん、それから、西田二郎さんという、様々、大阪の方も含めて、大々的に大阪でやっていきたいと思いますので、プロモーションしていきたいと思います。詳細です。JR大阪駅 大阪ステーションシティ1階であられる。今こういった形で準備をさせていただいているということで、関西からも、そして関西を訪れた海外の方からも誘客を取り込んでいくということをやっていきたいと思います。ぜひこれで新しい富山県、今もうすごく大きな、全国的にも、東京でも「このニュース見たよ」という方たくさんいてくださっているんですけれども、ぜひさらに「大阪夏の陣」で盛り上げていきたいというふうに思います。ぜひ皆様にも、大阪行かれますか、ぜひいらしてくださいね。富山県この間行かれた方は、山下さん行かれますか、大阪。来られていましたよね。じゃあぜひぜひ推していただければと思います。

(2)「日本一コンフォートな区役所」を目指す、八幡西区役所の挑戦!

市長

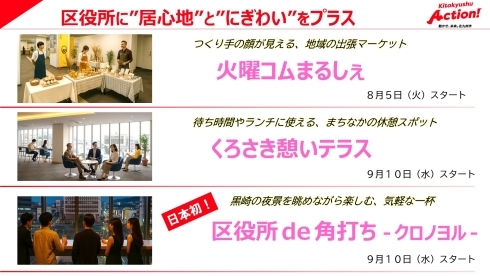

じゃあ次いきます。次は少しまた今度、市民生活、市民の皆様に、これは「区役所変革アクション!」、やはり区役所強化というのは、もう今予算面でも組織面でも「区役所の強化」ということを進めております。やはり区役所は、私たち市政の第一線であり、フロントランナーであり、ものすごくやはりいろんなニーズを把握し、そして市民の皆さんと直に接している、本当に大事な拠点であるという考え方を私も強く出しております。まちの最前線ということで、人をつなぎ、そして、様々な行政サービスへのアンテナを高くして、そして本当に形にしていくという場所であってほしいということで。今年4月から各区役所に「戦略担当」というスタッフも新たに配置をしまして機能強化を図っているところであります。区の独自性を高め、そして区の抱える課題やニーズに合った事業や政策を戦略的・機動的に取り組んでいくということで、その具体的なアクションとして「日本一コンフォートな区役所」、八幡西区役所の動きというものを紹介をいたします。八幡西区役所というのは、JRや筑豊電鉄、バスが乗り入れる交通の利便性に優れた場所にございます。ハローワークや免許センター、多様な行政機能、飲食や物販などのテナントも集まる、まさに「便利」な場所というふうになっております。こうしたことから、子どもや若者、高齢者、障害のある方、外国の方まで、実に多様な方が来られているという、こういう「便利」な場所にある。しかし、その先の、もっと「コンフォートな区役所」、「新しい行政体験のできる区役所」にしていこうということで、また取組を進めていきたい。空間として、もっともっと多くの方に来ていただく、あるいは縁のなかった方にも、新たな交流を生む場として区役所を活用していく。もう区役所というのは、お役所の手続きをするだけじゃなくて、もうまちのプラットフォームとして活用していただくという発想が大事だと思います。人と人のつながりをつくっていく、施設としての価値を高めていく、まさに「便利さ」、「心地よさ」を実感できる「コンフォートな区役所」というのをつくっていきたいという提案で八幡西区役所が動いてくれています。このため3つのステップ、まず「スペースを刷新する」、これまでの区役所の常識を超えたスペースの活用法、そして区民や利用者の皆さんが交流したくなるスペースにしていこう、そして第2に「サービスの共創」です。本当に求められているサービスを一緒に、民間企業さんとも組んで考えていく、そして「リソースの再編」、もちろんそうです。新たな行政機能、そして、テナントの誘致にも取り組んでいくというようなステップで、「行く場所」、「行かなきゃいけない場所」から「行きたくなる場所」に変革していこうというビジョンで、八幡西区役所動いてきております。

市長

そして、このための「スペースの刷新」ということで、第1弾、これをやっていこうということがようやく決まりました。来週8月5日から「火曜コムまるしぇ」というのをオープンしまして、地元の商店さんが区役所に出張いたしまして、弁当やお惣菜などの名物商品を自ら販売するという、「火曜コムまるしぇ」というのを8月5日からスタートをいたします。そして9月10日からは、手続きや電車の待ち時間に、そしてランチタイムに誰もが気軽に立ち寄れる「くろさき憩いテラス」ということで開放をしていきたいと思います。さらに、仕事帰りや買い物ついでに、区役所から黒崎の夜景を眺めながら、気軽にお洒落にお酒を楽しめる「区役所de各打ち-クロノヨル-」というのを行います。これは、区役所の一角を角打ちに見立てて開催するということで、これはもう日本初のチャレンジになることになります。区役所の一角、ここで様々な利用者の方、市民の皆さんの交流をつくっていこうということで、9月10日スタートということであります。これらの取組は、いずれも地元の商店さんとタイアップした企画になっております。区民や利用者の皆さんの快適さを高めることはもちろん、区役所で名物の商品を購入した方、またお酒を楽しんだ方が、それをきっかけに地元の商店の魅力を再認識をしていただく、そして足を運ぶきっかけにしていただくことも目指しているということで企画をされたところであります。「街なかのサードプレイスになっていこう」という発想で(八幡)西区役所動いております。新たなつながり、共感を生み出し、街なかのサードプレイスとしての区役所にしていこうという、この八幡西区役所の新しいチャレンジ、これをぜひ皆さん楽しみにしていただきたい。私たちのチャレンジ、一歩一歩進めていきたいというふうに思います。

(3)U・Iターン就職決定者数 過去最高

市長

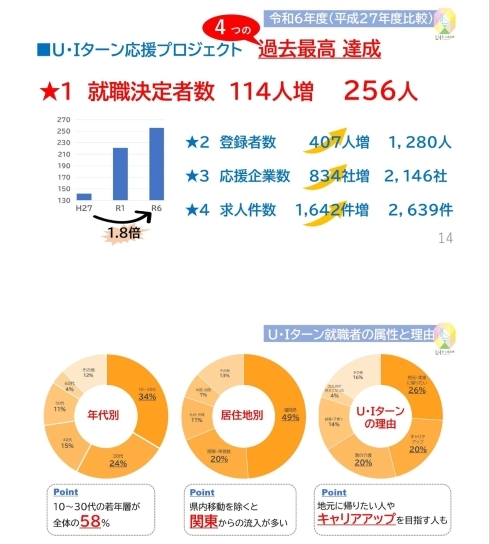

さて、次ですね。これ一部数字として発表させていただいたんですが、次発表させていただきたいと思います。北九州市へのU・Iターンの就職が過去最高を記録をいたしました。過去最高256人、北九州市へのU・Iターンの人数が、就職が過去最高の人数を記録したということでございます。そのご報告、そして今後さらに加速する新プロジェクトについてご説明させていただきたいと思います。去年、社会増、転入超過増というのを去年記録をいたしまして、反転攻勢ということで、やはりこのU・Iターンというのも力を入れているところであります。

市長

これ見ていただくと、この取組、「U・Iターン呼び込もう」という取組が進んだ、平成27年スタートだったんですが、このプロジェクト。去年ついに1.8倍というふうになりました。この東京に人口が集中していく流れの中で、U・Iターンも着実に1.8倍、令和6年度、増えてきたということは大変ありがたいことでございます。もちろん登録される方、企業の方、様々なご努力の賜物でございます。256人、過去最高を達成したということでございます。全ての指標で過去最高を去年達成をしております。ではどんな感じか、ちょっと見てみます。ちょっとこんな感じになっています。U・Iターンの就職者の属性という、これ昨年のデータですね。10代から30代の若年層が全体の約6割を占めています。若い方ですね、U・Iターン。一旦出ていって、でもまた帰ってこようと、こういうことです。これは、大体いつもこういう傾向です。これがですね、2つ目。どこから戻ったのっていうことなんですが、これ圏内移動を除くと、関東からの流入が去年多くなりました。ここが1つ大きな変化です。もちろん福岡県の例えば福岡市とか他の市は、当然それはあるんですけれども、実は今まで2位が九州・沖縄だったんですよね。これが、関東甲信越が3位だったのが今回2位に上がってきたということですよね。

担当者(産業経済局 雇用・産業人材政策課)

そうです。

市長

ですよね。関東甲信越が2位に上がってきた、これは大変私どもとしても心強い動きでございます、これが非常に大きな動き。そして理由なんですけど、地元や実家に帰りたい。これは今までもありました、もちろんね。都市部の生活、仕事に区切りを付けて、家族や友人などのいる地元に、あるいは心の拠り所となる実家暮らしという、戻られていらっしゃったんですが、大きな変化は2位が「キャリアアップ」になったんですね。キャリアアップは今まで6位とかだったんですよね。6位とかだったものが、もちろん親の介護と子育て、パートナーの方と一緒にとか、こういうことはもちろん今までもそれなりあったんですが、キャリアアップが一気に2位に上がってきたということが、大変私は意味が深いのではないかなというふうに思います。都市部、他の地域で培った経験というものをこの地方都市に活かす、あるいは北九州市で活かすということで、自身の成長に繋げたい。「成長できるまち北九州市」、「自分のキャリアが活かせるまち」、「ステップアップできるまち北九州市」というような位置付けで捉えてくださり始めたことは大変嬉しい、ありがたいことだなというふうに思います。なので、去年ちょっと増えましたということでありますけど、私どもはこの点にやっぱり注目していきたいと思います。どこから帰ってくるのかあるいはどういう理由で帰ってくるのか、そこをしっかり見て、更に取組を強化していきたいというふうに思います。このような地元に帰りたいという思い、そしてライフイベントで支えている方々に寄り添うために更に新しいプロジェクトも進めます。新プロジェクト「また、北九州に惚れなおす」というコンセプトで展開をしていきます。ここでどんな取組をしていくかっていうと、まず今までは、いろんなマッチングとか説明会とかやっていましたけど、それは当然今までどおりやるんですが、加えまして、「オンラインの企業説明会」、「メタバース企業交流会」、そして、「同窓会のネットワークも活用」いたします。同窓会も最近よくやっておりますけれど、やっぱり同窓会の繋がりということで、北九州市に戻りたいなという潜在層にアクセスしていきたいというふうに思います。そしてもう年に1回とかではなくて、年間通じてやろうということで取組を進めています。こういったようなことを通じまして、U・Iターン就職決定者数400人ということも目指してまいります。ちょっと一部で新しい取組メタバースいってみたいと思います。もう今の時代、やはりその場所に行かなくてブースに行かなくてもこのメタバースの空間、これねメタバースの会場に入った状態で、この方が就職説明会に来て、例えばこう進んでいくと。どこ行きますか、どこに行きましょう。こちらですね。こちらに行きそうですね。こういうこの会社のここに行きますと。吉川工業さん、ここでこれを見ると、この中で動画が始まって90秒でこの会社の状況が分かるというようなことであります。という形で、メタバース空間でいろんな企業、他にもありました。他にもいくつかの企業ありましたけど、そういった気軽にというとあれですけれども、自宅にいてもどこにいてもメタバース空間で北九州市にどんな企業あるんだろうと、あるいはどんな魅力があるんだろうと。そういうようなことをやっていくというようなことも含めてやっていきます。オンライン合同企業説明会、メタバース交流会、そしてもちろん相談会、これはオーソドックスなものですよね。こういったものも組み合わせながら、年間を通じた場所をどんどんつくっていくということによって、U・Iターンの皆様、U・Iターンを潜在的に希望されている皆さんと地元の企業様をマッチングさせていただくというような取組、そして働く場、暮らす場としてもっともっと選ばれる北九州市をつくっていきたい、官民一体でつくっていきたいというふうに思います。ちなみに目下8月13日に第1回のお盆の時ですね。これ例年すごく好評を博しているそうです。お盆時期に企業交流会と就職・移住相談会と13、14に行うということでありますので、多くのご関心がある方に参加をいただきたいと思います。U・Iターン就職者数過去最高を記録して、更にそれを伸ばしていこうという取組でございます。じゃあ私からの発表は以上にさせていただきます。どうそご質問よろしくお願いいたします。はい、どうぞ。

(4)質疑応答

記者(共同通信)

幹事社の共同通信です。U・Iターンの件で、先ほど目標400人となっていましたが、これはいつまでに400人というのはあるんでしょうか。

市長

これは何年までにとかいうのはありますか。

担当者(産業経済局 雇用・産業人材政策課)

雇用・産業人材政策課長の中川でございます。年間で400人を目指していこうということなんですけれども、今年度中にというのは、ちょっと今のところは厳しいかなと思っていまして、次年度以降、令和8年度以降で400名超えていきたいというふうに思っております。

市長

次のターゲットを400に置こうということですね。

記者(共同通信)

今回2年連続で、過去最高U・Iの就職決定者数更新したということですけれども、ここにもありますとおり、60年振りの社会動態が増加したというニュースもありました。今回の数字というのが、こうした社会動態だったりとかっていうものにどう寄与しているかっていうのは、市長はどうお考えでしょうか。

市長

そうですね。本当に長年の取組に加えまして、北九州市の魅力というものが幅広く伝わってきていることが、1つ大きな理由になってきていると思います。やっぱりイメージが、すごく良くなってきているということと、本当に関係する企業様はじめ皆さんのお力の合成で、こういうことが達成されたというふうに思います。これはやはり、社会増にとってもものすごくプラスです。やっぱり、256人と言いましてもそのご家族もあられるかもしれませんし、ちょっとその256人の方がどういうような形で動かれたっていうの全部は把握はしていないですけれども、やはり社会増にとっても大きな追い風になるというふうに思います。

記者(共同通信)

幹事社からは以上です。

市長

はい、加藤さん。

記者(KBC)

KBCです。すしの件で伺います。自慢のネタを2種類持ち寄るということなんですけど、多分まだ決まってはいないと思うんですけど、市長としてどういうネタがいいのかなっていう、もし構想があれば伺いたいのと、あと、すし会談でも話したゴールデンルートというのが、具体的にどういうものになっていくのかっていうのを、改めて伺えればと思います。

市長

はい。1点目はすしのネタですかね。

記者(KBC)

持ち寄る北九州市のネタで、どういったネタになっていくのか。

市長

そうですね。ネタは決まっていますか。決めています?まだこれから?

担当者(都市ブランド創造局 すしの都課)

すしの都課長の大浦です。今、すしネタのご質問ありましたけど、北九州は廻転寿司の平四郎さん、富山県は粋鮨さん。今お互い北九州三昧、富山三昧で対決しているところが、それぞれ2貫ずつを握るという形で検討していまして、中身のそのネタについてなんですけど、今8月末までやっているものを、9月以降、また延長しようという形で今、すし店同士で話をしていますので、そこで出すその新ネタっていうのを8月26日の大阪でご披露しようという今企画になっております。具体的なすしネタは、今、両すし店のほうで協議中という状況です。

記者(KBC)

回転すし店で実際に行われているあの3ネタ、あれとは別の新しいネタを出すと。

担当者(都市ブランド創造局 すしの都課)

そうです。今3ネタずつ出していますけども、その新しいネタを、今8月いっぱいまでが第1弾の企画になっていますので、9月以降の第2弾として、またその時期のその旬のネタをお互いお披露目しようと。そこは何がいいかっていうのは今ちょっと協議中という状況です。

市長

秋にふさわしいネタ。具体的には当日お楽しみということになりますね。「すしのゴールデンルート」は、JR西日本さんが今回加わってくれたということで、「新幹線とすし」ということでの新しい旅行商品の開発、これをまずやっていきます。その他にもやはりこの3社、JR西日本さんの力も借りながら、どういうようなその沿線ですね、JR西日本さんのエリアの中でどういうようなイベントができるのか、あるいは都市、地域を巻き込むことができるのか、これを考えていきたいと思います。新田知事との話の中で、もっともっとこの仲間増やしていこうというようなことですので、っていう話も出ていますので、やはり他の自治体や他の企業さんも巻き込んで、そして線だけではなくて、それがどんどん太い幹になっていくようにいろんなプレイヤーの方を巻き込んで、ゴールデンルートとして、太くしていきたいなというふうに思います。まずは、新幹線とすしセットの旅行商品の開発というのがまず第一歩になります。

記者(FBS)

FBSの児玉です。全体の、大阪夏の陣のイベントの中で、15時半からトークショー、抽選会ってあるんですけど、なんか抽選会は何かこう当たるような市民がちょっと得するような抽選会を予定されているんでしょうか。

担当者(都市ブランド創造局 すしの都課)

はい。抽選会、大阪の関西の方々が、当日多くお越しいただけるように、北九州市と富山県のゆかりのあるものを景品として、抽選で、今ガチャガチャとかを検討していますけども、そういった形で差し上げるような形で今考えています。

記者(FBS)

これは北九州市民も参加できるという。

担当者(都市ブランド創造局 すしの都課)

もちろん、その北九州市民の方も、もしそこにお越しいただけるんであれば、それは参加できます。

記者(TNC)

TNCの富崎です。すしに関してなんですけども、これは、現場で職人さんが行って握られるような想定をされているものなんでしょうか。

担当者(都市ブランド創造局 すしの都課)

はい。北九州市、富山県、双方ともすし職人を現場にお連れしまして、そこでちょっと実際に試食ができる会場とはちょっと別会場になりますけども、それはちょっと保健衛生的な問題があるので、別会場できちんとその握ったものを運んで、今回会場となります、KITTE大阪のJPプラスという会場で試食をしていただくというような流れになります。

記者(TNC)

はい。あと今回JR西日本さんが協定の中入られますけれども、やはり西日本さんは新幹線が両地域通っているということで、何と言うのでしょう。旅客輸送にも繋がるかもしれないというふうなメリットをお感じになっているということなんでしょうか。

市長

そうですね。やはり両地域離れていますけれども、そこでの往来の人流というのがあり、ブランディング。これはJR西日本さんにとってもプラスだと思いますし、また何よりその沿線といいますか、走られている地域が活性化をしていく、観光地としても多くの人を集めていく、これが本当に大事なことだと思います。JR西日本さんいつも北九州、小倉駅もそうですし、地域の活性化ということに非常に強く注力をされているということですので、そういった文脈でのお考えだろうというふうに拝察しています。

記者(TNC)

あと、「大阪夏の陣」というふうなお言葉もありましたけども、大阪はもう皆さん知っている食い倒れのまちで、グルメの方も多くて、舌も肥えていらっしゃる方が多いと思うんですが、そこに北九州市のすしを持って乗り込んでいかれる意気込みと言いますか、どういうふうに勝負を掛けようというふうに思われているのかをちょっと一言。

市長

そうですね。もちろん大阪美味しいものもありますが、やはり「北九州市の魚・すし・食はうまいぞ」というのを、ちょっと目覚めていただきたいというふうに思います。もしかするとね、大阪が美味しいんだと思う、それも美味しい、それはそれでいいんですが、まだまだ北九州市への視線は濃くないと思いますので、今回で、大阪の方々、関西の方々、大阪の方々、世界の方々を、北九州市の食の力で覚醒させるということを目指していきたいと思います。

記者(TNC)

では最後に1点、U・Iターンに関してですけれども、もうそのU・Iターンされた理由の中にあったその「スキルアップを目指される」と。これはどういった、具体的にはどういった感じなんでしょう。こちらにITのいい企業があるとか、そういったイメージでいいんでしょうか。

市長

そうですね。このスキルアップっていうところにはいろいろな要素あると思いますけど、やはり最近進出が進んでいるIT企業というのも1つ大きなドライブになっているんではないかというふうに考えています。やはりここで例えば東京で培ったスキルというものをうちで使って、新しいサービスや、新しいプロダクトをつくることに活かしていきたいということもあるでしょう。また、こういうケースもあるんですけど、やはり北九州市に帰ってこられて、そこでまた新しく勉強をしたり、ラーニングしてそこで新しい業界に入っていくっていうこともあると思います。今、北九州市にいろんな、ものづくりはもちろん大きな幹ですけれども、デジタル企業もそうですし、いろんな産業の裾野というのも広がってきたので、やはりそういった機会というものが出てきている。これがあのまちに行けば自分の力を活かせる。あるいは、もっと新しい自分の力をつくることができる。そういうまちの印象が出てきたということだろうと思います。

記者(毎日新聞)

毎日新聞山下です。すしの都の関係なんですけど、すしの都を打ち出されて数ヶ月、富山とも連携されましたが、現状としての認知度といいますか、どのように感じていらっしゃいますか。

市長

かなり手応えは出てきていると思います。というのは、これもう体感でいいですか。何かデータ取っているわけじゃないんで、体感ですけど、最近東京から企業の社長さんとかが来られた時に、「おすしが美味しいらしいですね」っていう第一声が結構出ることが多くなって、「どこ行けばいいんですか」っていう声がよく、企業の方が来られた時もよくありますし、そうですね、なのでこの間は、東京から来られたお医者さんのグループなどが15人ぐらい来られて、来てすぐもう「すし屋さんどこ行けばいいんですか」っていうお話しが出ているので、結構出てきていると思います。あと東京に出張行った時も、すしのまちになって、「全国ニュースで見ましたよ」っていう。やっぱり東京、昨日だったかな。東京の方からすると、全国ニュースで北九州のことってそんなにしょっちゅう出るわけじゃないんだけれども、やはり全国ニュースで放映していただいたということで、首都圏の方は割と何かチラッと「北九州そう言えば」って、すしの都という言葉というより、すしっていう単語と北九州が結びつく人も結構増えてきたなという感じがします。もちろんね、まだまだご存じない方もおられるとは思いますよ。これはそういう業界の方に聞けば、この動き自体でも相当数十億単位のPR効果があるんじゃないかと言ってくださる方もいるぐらいな、そうは分かりませんけどね。

記者(毎日新聞)

そのすしの1点突破っていうことに関しては、すしだけかっていう批判も当然最初、当初あったわけですけれども、その1点突破することの、何て言うんでしょう効果と言いますか、が出ていると。

市長

そうですね。やはりすしで何かこう食べに来て3食すし食べるわけじゃないですから、他も、「あれ他にもこんなのこんな美味しいものが」、「和食も美味しいですね」とか、「うどんも美味しいですね」とか、いろんな展開をしているので、そこの波及効果というのも体感をしております。来られた方に、昨日もそうでしたけど、企業の社長さんたちにプレゼンする時に、「すしの都課です」と言いながら、すしの周りもいっぱい、いろいろ様々な食の魅力も伝えていますので、非常にこの訴求度は高いなと、ここからスタートするのは高いなというふうに政策効果を感じています。企業さんからしたら、企業さんの方に言わせれば、それはもう明確にまずどこかで、どこかからマーケティングしていくのはそれはもう、常道でしょうっていう感じですね。その食というよりも、民間企業さんのマーケティングの感覚からすれば、そこから入るのは、「一番うまいですね」っていうような形のご評価もいただいて。まだまだこれは更に食全体の魅力として広げていけるようにやっていきたいなと。

記者(毎日新聞)

分かりました。あと発表外から1つ、旦過市場の関係お伺いしたいと思います。正式な申し入れはまだですが、この旦過市場の関係者の会社ですね、「旦過総合管理運営」のほうが2階の取得を断念したというふうに伺っています。まず、この事態について市長はどういうふうに所感を持たれているかお聞かせください。

市長

そうですね。7月28日に開催された旦過総合管理運営株式会社と旦過(市場)協同組合の総会で支援の要望書の提出が可決されたという報告をいただいております。旦過総合管理運営株式会社、取得断念されたということは、やはり二度に渡る火災などが影響されているものと伺っておりまして、大変苦渋の決断ではなかったかというふうに拝察をいたしております。今後、要望書を受け取りまして、内容をしっかり精査することといたしますけれども、一方でA建物の工事も進んでいるために、速やかに検討を進めていく必要があると考えております。こういった中で、新たな事業者の選定も含め、「安全な市場」、「魅力ある市場」をつくるという大目標に向かって、官民一体となって全力で取り組んでまいりたいというふうに考えております。

記者(毎日新聞)

今回の事態のその評価と言いますか、市場側の会社が管理運営できなくなったということで、例えば市場の方の関与が少し減るのかとか、そういう、どういう事態に今回なったんだというふうに評価されていますでしょうか。

市長

そこを買い取られる、買っていくということが難しくなったということでありますので、やっぱりそういった中で、官民一体となってしっかりとこの市場を魅力あるものにしていくということで知恵を絞っていく必要がある、力を合わせていくということになろうかと思います。ゼロサムゲームではないので、その方が、今、旦過総合のほうが言ったからといって、ゼロサムゲームで割合が変わっていくというよりも、ここはどうしていくのかというのは、官民一体となって今後も引き続きやっていきたいというふうに思います。

記者(毎日新聞)

まちづくり協定の役割の見直しというような話も聞いているんですが、その辺の見直しに関してはどのようにお考えでしょう。

市長

そうですね。従来から役割分担、あるいは「こういった形で連携していこう」という形で、合意をしながら進めてきたという歴史があるというふうに承知をしております。そうした中で、やはり時々の状況、外部環境の状況の変化という中で、適切な連携のあり方、これを常に私たちは模索し続けなければいけないというふうに思いますので、それはその時々の状況に応じて、しっかりと官民で力を合わせてやっていける、そういった下組みをつくっていこうというふうには思います。

記者(毎日新聞)

ありがとうございました。

記者(読売新聞)

読売新聞の梅野です。発表外で、関門トンネルのことでお伺いしたいと思います。政府が先日、今年9月までとしていた関門トンネルの通行料金の徴収期間を20年間延長して2045年までとすることを決定しました。関門トンネルは関門都市圏の重要な生活道路の役割も果たしているかと思います。この件について市長のご見解をお伺いできますでしょうか。

市長

そうですね。関門トンネル・関門橋では、1日約6万4,000台の交通が行き交っている、本州と九州を結ぶ大動脈であります。そうした中で、下関北九州道路というような動きもある中で、やはり非常に唯一無二の大変重要なインフラであります。やはりそういった中で、関門トンネルの維持管理、有料が継続されると。維持管理のための有料体制が継続されることが、国のほうでそういうふうな判断をされたということであります。それを財源として、老朽化への対応や適切な維持管理が行われるというふうな考え方、これが示されているところでございますので、私どもの立場としましては、やはり地元の市民の皆様、企業の皆様の「安全・安心な交通」というのを、しっかりと確保していただきたいというふうに考えております。

記者(NHK)

NHKの勝海と申します。八幡西区の取組のところで、まず事業者のほうはどのように選定をしていく予定でしょうか。

市長

はい、どうぞ。

担当者(八幡西区役所総務企画課)

八幡西区役所戦略担当課長の丸内です。よろしくお願いします。事業者につきましては、まずマルシェのほうは、地元の商店街の方々にお声掛けをしております。角打ちのほうも、地元商店でそういった酒の販売をされている方に今お声掛けをしているところです。基本的にはもう地元の方という、地元の商店の方でやっていただくということを考えております。以上です。

記者(NHK)

はい、分かりました。ありがとうございます。発表外からお願いします。まず、昨日の津波警報・注意報についてですけれども、北九州市として対応したこと、また新たに見直したことなどがあればお願いします。

市長

はい、昨日、北九州市では、津波警報・注意報というのは発表はされておりませんが、情報収集体制を取りまして、危機管理室を中心に情報の収集及び提供に努めてまいりました。防災関係機関との体制の確認なども行ったところであります。北九州市の公式ホームページ、防災情報北九州、そのほか防災XなどのSNSを活用いたしまして、市民の皆様に注意喚起を行わせていただいたというのが昨日の対応でありました。今後なんですが、やはり市民の皆さんの生命・財産を守るような取組というのを、しっかりと強化をしていくことが必要です。もちろん従前からこういった、南海トラフも含めて、防災意識の対応というのはしっかり体制を組み、またその啓発に取り組んできましたが、昨日の動きも踏まえまして、まずは昨日の各地の避難の状況とか、どういうふうに避難体制を組んだのか、こういったところをしっかり情報収集をすること。そしてもう1つは、北九州市内の津波による浸水エリアにおける津波避難訓練、これを、実施を強化をしていくということを指示をしました。ですので、やはりこれが、私たちいろんな形、いつどこで起きるか分からないという中で、しっかりとした避難の周知、そして避難体制、これを強化をしていく避難訓練、浸水エリアをしっかりと具体的に想定した避難訓練を強化をしていきます。

記者(NHK)

ありがとうございます。その他影響等はなかったということでよろしいですか。

市長

そうですね。昨日は具体的な影響というのは確認されていないということであります。ただ、本当に今回は「津波の発生」という報がやはり広くされたことで、不安な思いを抱かれた全国の皆さんもいらっしゃる、そして特に太平洋側の皆様というのは本当にご不安な状況だったと思いますので、本当にその点はお見舞いを申し上げます。私ども北九州市は、現時点では何らかの被害ということを確認はされておりませんが、やはり遠くで起きた地震のように見えても、日本列島にこの津波の影響が及ぶ可能性があるということは、私たち改めてまざまざと体感したわけでございます。決してこれは他人事ではなく我が事として、市としても対策を、そして対応を充実・強化していきます。

記者(NHK)

はい、ありがとうございます。続いて皿倉山の滑り台についてお伺いします。現在サポーターを配置して安全管理等を行っていると思いますが、これ具体的にいつ頃まで続ける予定でしょうか。

担当者(都市整備局みどり公園課)

都市整備局河川公園部長の竹島と申します。現在夏休み期間中の8月25日までを予定しております。それまでは市の職員を充てることとしております。以上です。

記者(NHK)

その中で市議会の一部会派から申し入れ等もありましたが、こういった継続をしたということについての、市の判断についてはどのように考えていらっしゃいますか。

市長

継続というのは子どもですか。

記者(NHK)

子どもで利用を再開させたという判断です。

市長

そうですね。遊具自体は、安全基準を満たし、正しく使っていただくことで安全にご利用いただける施設ということでございますので、そうした中で、しっかりと安心を高める対策、滑り台サポーターなど、しっかりと対策を取りながら、6歳から12歳のお子さん方に使っていただきたいというふうに思います。

記者(NHK)

市議会からの申し入れについての対応っていうのは、進捗は。

市長

そうですね。こちらは先週もお話しさせていただきましたけれども、申し入れいただいた、これは真摯に受け止めてまいりたいというふうに思います。様々ご意見もいただいております。今後、専門家の意見を聞く場を設けるなどの検討を担当部局に指示しているところでございます。また様々な各方面の皆様にも、情報提供することにも意を尽くしてまいりたいというふうに思います。

記者(NHK)

確認ですが、サポーターを配置したあとに怪我とか、そういった事象は報告されてないですか。

担当者(都市整備局みどり公園課)

河川公園部長の竹島です。7月19日に再開をしまして、300名以上のお子さんが使っていただいていますけれども、正しく安全に利用いただいております。以上です。

記者(NHK)

はい、ありがとうございます。

担当者(市長公室 報道課)

他、質問ございますでしょうか。

市長

関税はよろしいですか、いいですかね。

記者(NHK)

関税の件でお伺いします。15%で合意したということで、ただ発動時期については不透明というか、明日発動されるかのどうかというところはありますけれども、市内企業への影響の調査、あとは支援策について考えていることがあればお願いします。

市長

はい、いよいよ関税合意されたというふうに、報じられている関税の内容がいよいよ発動されるということで、しっかりそれを注視していく、これが大事でございます。そうした中で、やはり世界とビジネスをしている企業の多い北九州市、影響をしっかりと見ていかなければなりません。今まで「新規チャレンジ支援事業助成金」など実施をしてきましたが、こうした、いよいよ明日発動という状況の中で、改めて本日から約60社の企業様を対象にヒアリング調査を実施することといたしました。いろんな業界、もちろん製造業が中心にはなりますけれども、本日から約60社対象に影響のヒアリング調査というのを行います。業種や米国との取引形態の違いなどによって、影響が出るタイミングとか程度というものが違いますけれども、しっかりとこの関税措置の影響、これを把握をし、見極めていくように努めていきたい。そして、その上でスピード感を持って検討を進め、必要な対策を講じていけるようにしていきたいというふうに思います。「変化を恐れず、変化を力にしていく北九州市」になっていけるように、この構造的な、世界的な変化にしっかりと対峙できる北九州市となっていけるように、力を、意を尽くしまいりたいというふうに思います。

記者(NHK)

何度もすみません、製造業中心ということですが、もうちょっと具体的にどのような企業を。

市長

60社ですね。

記者(NHK)

60社です。

市長

じゃあ業種をちょっと、どうぞ。

担当者(産業経済局 産業政策課)

産業政策課長の酒井でございます。どういった業種を中心にということですけれども、基本的には自動車、鉄鋼、それからいわゆる機械ですね。それから、あとは電気機器、そういった業種を対象にヒアリングをしていきたいというふうに思っております。以上でございます。

記者(NHK)

分かりました。ありがとうございます。

担当者(市長公室 報道課)

他、ご質問ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは定例会見を終了させていただきます。ありがとうございました。

市長

ありがとうございました。

このページの作成者

市長公室報道課

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

電話:093-582-2235 FAX:093-582-2243

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。