|

コメント項目 |

なし |

月日: |

|---|---|---|

| 発表項目 | (1)~「歌」でつながるまちに!~「うたのまち北九州市」始動!(PDF:482KB) |

|

| 出席者 | 北九州市長 |

12.令和7年(2025年)8月7日北九州市長定例記者会見

【発表案件】

(1)うたのまち北九州市

(2)西日本総合展示場・新館の新通称名決定

会見の動画(YouTube)

会見録

(1)うたのまち北九州市

市長

おはようございます。皆さん、夏休みはそれぞれ三々五々取られている感じですかね。今日は定例ということで、いくつか発表案件ありますけれども。まず冒頭のコメントと言いますか、私のほうから、やはり戦後80年ということを迎えるわけでございます。80年前の明日8月8日、これは、約2,600人の方が死傷した「八幡大空襲」があった日です。そして翌8月9日、昨日は広島でしたけれども、翌8月9日は、小倉が第一投下目標であった核兵器が長崎に投下された日でもございます。八幡大空襲をはじめとする多くの空襲や、広島、長崎への核兵器の投下により、数多い尊い命が失われました。謹んで哀悼の意を表したいというふうに思います。ここ北九州市は、言わばもう1つの被爆地になる可能性のあった都市です。私たち北九州市民は、核の脅威に晒された事実を当事者として重く受け止め、核兵器の恐ろしさ、戦争の悲惨さ、そして平和の尊さを次の世代へと語り継ぎ、核兵器や戦争のない、真に平和な世界の実現のために歩みを続けてまいりたいと考えております。それで、この80年ということになりますけれども、やはり80年というのは、大体、世代で言うと三世代ぐらい、私の年であっても祖父・祖母という世代、やっぱり非常に長い時間であったというふうに思います。祖父・祖母の世代が体験をし、そして、もう両親とも亡くなっていますけど、父も母も少し経験をし、そして私たちの世代は、もうほとんど生の声を聞くことすらなかなか難しくなっていると、そういう時代に来ております。やはり語り部となってくださる方はお年を取られて、そしておられなくなっていくという、こういった事実もございます。やはり私たちに残された、あるいは今の時代を生きる私たちは、聞いたはずのこと、学んだはずのこと、これをしっかり自分の言葉で語れるかどうか、その分かれ目に来ていると改めて、80年という年を迎えて思います。歴史っていうのは古今東西、どういう時も「記憶」から「記録」に変わっていく、そして「記録」から「解釈」に変わっていく、そういった道筋を辿ることが多いと思います。だんだん、不思議なもので、歴史というのはその時代時代に合わせた、あるいはその時代時代で、もっと言えば、その時代にフィットした形での解釈というものがされていくという傾向があります。何が正しかったのか、あるいは何が大切だったのかということも曖昧になっていくおそれがあります。その流れの中で、私たちはやはりしっかり歴史というものを見て、語り継がないといけないと思います。例えば150年前に明治維新を起こした改革の志士も、最初は革命家だと、それが官僚になった、そして英雄になった、こういうふうになっていきますけど、やはり今はもう教科書の中の出来事になっていき、徐々にいろんなものに刻まれて、石碑とかに刻まれていきますが、徐々にやはり風化していくという、この歴史の流れというものもございます。でもやっぱり大切なことは、しっかりと語り継ぐということが大事だというふうに思います。私の、もう今年亡くなった母もね、ポツリと、当時、その空襲が来た時のことを話してくれたり、あるいは父が満州から帰ってきたことを、黙ってはいましたけれども、何かその時の苦しさとか悔しさ、あるいはすごく貧困に苦しんで、というような話も背負っていたように思います。そういった戦争の記憶、そういった、家族の中で語り、あるいは感じて語り継がれてきた、家族の中のそういった、言葉にならないような記憶、あるいは思いというものが、静かに次の世代に引き継がれていくということが非常に大事だと、それが「語り継ぐ」ということだろうというふうに思います。もちろん資料館も大切、石碑も大切です。そういったものももちろん大切なんですが、やはり人が語る声には敵わない、そういう面があります。やっぱり人が語る声、生の声というのは時代を越えて、そして、その時々の場所を越えて生き続けると、もうそこ自体に命というか魂が宿って伝わっていく。最近はメディアの皆さんも、メディアの各社でもそういった特集などを組まれてその声を聞くと、やはり私たちの胸に迫るものがあります。やっぱり誰かの立派な言葉ではなくて、ご自身の言葉で語っていく、そしてそれを私たちが受け止めて、それをまた私たちが自分の言葉として語り継いでいくということが大事だと思います。それが今の時代に生きている私たちの世代の責任であり、それをしっかりと次の世代にバトンとして引き継いでいく、これが大事だろうというふうに思います。それがなければ記憶というのは残らないというふうに思います。それができるのは、今、世代を生きている私たちしかいないので、しっかりとそれをやっていくということに、改めて「語り継ぐ」ということの意味に、この80年という節目を迎えて思いを致すところであります。戦争から話を普遍すると、やはり今なお世界各地で紛争が起きているということ、またその紛争、別に戦争というのは、爆弾を落とすことだけが戦争なのではなくて、今、様々な各地で社会的・経済的な分断が起きて争いが起き、そしてSNSでは、多くの人が互いを罵り合い、傷つけ合うという、こういう、違う形での戦争というか、人の傷つけ合いというのが続いているわけでございます。やはりそういった、いろんな意味での、人が人を傷つけ合うという、そういうものをやはりなくしていくということのために、私たちは心を合わせていかないといけないということも思います。戦争のない、この平和な日々がどれほど尊いものであるかということを、若い人たち、子どもたちもすごくそれを真摯に受け止めて、語り継ごうという努力をしてくれている様をいろんな報道なんかでは見ますけれども、本当にそれは大切なことだというふうに思います。戦後というのは来年も再来年もそのあとも、いつまでもこの戦後というものはしっかり続くわけでございます。やはり戦後というものを、私たちはこれからもしっかりと維持し続けること、それが戦後を生きる私たちの責任であろうというふうに思います。本当にメディアの皆さんのお力で、今、私たちはたくさんそういう大切な声とか記憶とか、そういったものを思い起こす素材をたくさんいただいております。昨日からも本当にたくさん見ているところでございます。また今年80年ということですので、改めてみんなで心を合わせて、その時の声に耳を傾けて、未来に向かって思いを致す、そういうような時間を送っていきたいなというふうに個人的にも思っているところでございます。

さて、今日の発表事項いきたいと思います。ちょっと今戦争の話でしたけど、今日の中身の発信事項としては、また毛色が異なりますが、そこはご容赦をいただきたいと思います。まず1つ目、2つあるんですが1つ目です。こちら動画を見ていただきたいと思います。

(動画視聴)

うたのまち北九州市 誰でも どこでも 世代や国境を超えて 心がつながる 歌でつながる 歌で華やぐ うたのまち北九州市

市長

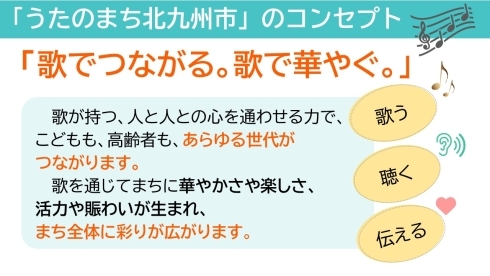

今回、北九州市として、新たなイニシアチブとしてスタートをしていきたいというのがこちら、「うたのまち北九州市」という取組であります。「うたのまち北九州市」。彩りあるまち、そして人がつながっていく、こういったまちづくりを進めていく上で「うたのまち北九州市」、このイニシアチブをスタートしていきたいと考えております。今、世界各地で起きている戦争や紛争など、様々な形で人が分断をされている。SNSの話もある、いろんな形で不安なニュース、あるいは先行きに透明感が溢れている。この時代だからこそ、リアルなコミュニケーションが減っていく、こういった時代だからこそ、地域の担い手がいなくなる、あるいは地域のつながりも薄くなっていく。こういった時代だからこそ、リアルな人のつながり、こういったものをつくっていきたいと思います。こうした中で、小さくとも確かなつながりを大切にしていく。そのために、そんな未来をつくっていくために、「歌」を通じて人がつながっていく、そういうまちづくりをしていきたいというふうに考えております。それが「うたのまち北九州市」であります。具体的にお話をさせていただきたいと思いますが、なぜ「うた」か。歌は最強のコミュニケーションツールです。歌と言ってもいろんなものがありますよね。合唱であったり、コーラスであったり、あるいはミュージシャンの歌であったり、民謡であったりオペラであったりジャズであったりカラオケであったり、いろんな形のものがあります。歌というのは最強のコミュニケーションツールです。大きな楽器があったり、何か特別な場所に行ったりせずとも、歌ということで、人と人はつながれる。得手不得手を問わず、そして老若男女を問わず、いろんな方が気軽に参加でき、コミュニケーションを深める、人と人をつなげ、人を包み込むことのできるコミュニケーションツールであるというふうに思います。北九州市というまちは、もともとが人のつながりが強い、そして、人の距離が近いまち、そしてそこに人肌感、温度があるまちだというふうに、私たちは誇らしく思っています。こうしたコミュニケーションをもっともっと強くしていくために、歌というものをしっかり介して、つながっていきたいというふうに思います。「歌」でつながるまちを目指していきたいと思います。そしてもう1つ、北九州市は、そもそも「うた」があふれるまちなんです。もう皆さんもご案内のとおりかと思いますが、北九州市は、「うた」があふれる、もともとまちなんですね。明治以降、工業都市として発展する中、多くの企業サークルで合唱が活発になったという歴史的背景を持っています。このために、歌に親しむ方、歌を様々な形で生活の中に取り入れる方、たくさんいらっしゃいます。もうここにたくさん、枚挙にいとまがないので、たくさんあるんですけれども、実は合唱、オペラ、民謡、カラオケなど、歌のグループが300以上存在をしているという、こういう、非常にもう量的にも本当に裾野の広いものであるということ。あと団員数143名、日本一の「80歳からの合唱団」っていうのがありますね、北九州市。これ面白いです。面白いって言ったら失礼ですね、非常に素晴らしいですよね。80歳からの合唱団があって、私も聞いたことありますけど、もう非常に壮観であります。そういったものもあります。あと中学校の「九州合唱コンクール」、福岡県代表は5校中4校が北九州市です。北九州市は「うた」のまちです。そして全日本合唱コンクール全国大会、市内の小学校が2年連続金賞、これも「うた」のまちなんです。そして、これご存じですかね、演奏時間約1時間の合唱組曲「北九州」、聞かれたことあります?1時間あるんです。ないですか、ちょっと饒波さん(読売新聞)お願いしますね。合唱組曲「北九州」というのがまずある、しかもそれが1時間あるという、こういう曲があるまちが他にありますか。合唱組曲「北九州」、歌い続けて50年経って、50年前に合唱組曲「北九州」をつくったということがすごい。あと、北九州市民の多くが「北九州市歌」を歌えるっていう、これも結構すごいことじゃないじゃないかと思います。まちを歩いている人に声かけて、「ちょっと市歌歌って」って言ったら、メロディーぐらいは言える人が多いですよね。そんな大都市あります?だからこれもすごいなと。北九州のジャズの草分けの地は、「若松」ですね、というふうに言われています、こういった部分。そして「北九州ミュージックプロムナード」は今年で30周年ということで続いております。しかも北九州市で歌と言えば、印象的なシーンとしては、あのワールドカップの時にウェールズ国歌を1万5,000人で合唱するという、ウェールズ代表を歓迎したということも記憶に新しいかと思います。歌を通じて人がつながる、歌を通じてみんながもっともっと切磋琢磨する、歌を通じて誰かに想いを届ける、これをやってきたのが北九州市だというふうに私は思います。長年に渡って、まさに北九州市は、もう名実ともに「うたのまち」であるというふうに思っています。もうここは本当に誇らしく思うところであります。

市長

そうしたことから、今回こちら。「歌でつながる。歌で華やぐ。」というコンセプトで、「うたのまち北九州市」を展開していきたいと思います。歌が持つ、人と人の心をつなげる力、ここで、子どもも、高齢者も、あらゆる世代がつながっていきます。そして、歌を通じて、まちに華やかさや楽しさ、活力や賑わいが生まれ、彩りを生んでいきます。キーワードは「歌う」「聴く」、「伝える」、歌う人、聴く人、伝える人、こういった人たちが、「うたのまち北九州市」の輪にどんどん加わっていっていただきたいと思います。今回ロゴ。こちらですね、この「うたのまち」、これはもう結構、何度も議論を繰り返して、いろいろな案があったんですが、結構思いがあります。もう申し上げるまでもなく、真ん中の音符にうたのまちの「の」というところを加えまして、リズミカルに、楽しそうに、人々が歌を歌い、そしてそれが、人がつながっていって広がっていくという、こういうロゴにしております。そういった思いを込めたロゴとなっております。さて、それでは何をしていくのかということですが、「まちごとステージ」です。まちごとステージ。まち全体で歌が溢れ、そしてまち全体のそこかしこで歌声が聴こえてくる、そういうようなまちをこれから目指していきたいというふうに思います。まちのいろんなところで、例えばいろいろあるんですけれども、例えば10月12日、1日取って、ここには様々なイベントがまちにあふれます。黒崎駅周辺で、若者たちが歌や演奏などを行う、「黒崎ミュージックスイッチ」、それから、小倉の街なかでウェールズの男性合唱団と地元の児童合唱団がともに歌声を届けるという、ウェールズと児童合唱団。すごいですね、こういったことも行っていくコンサート。あるいは、地元高校生によるバンドコンテスト「北九州高校バンドバトル」というものも行います。そして、リバーウォーク周辺で、ジャズを中心に市民の皆さんがまちを盛り上げる「KITAKYU JAZZ STREET」、こういったものを、パッケージにしたものを12月12日、この日は、もう街中に歌が溢れる日にしてまいります。また他にも、もう続々とあるんですけれども、10月12日以外でも「アニメクラシックス アニソン花火」と、子どもたちの合唱ステージによる、コラボによるイベント、そして合唱団による連続コンサート「まちかどコーラス」というのも行っていきます。市内の合唱団が続々登場して合唱していくという「まちかどコーラス」です。そして、この紫川周辺では「ゴスペルナイト」ということも行っていきます。クリスマスマーケットの場で「ゴスペルナイト」というものを行って、ここで歌を披露していただくということ、その他にも「北九州ミュージックプロムナード」、「ビッグバンドフェスティバル」、「小倉城オペラ」、小倉城オペラもありますからね。「小倉城オペラ」、小倉城の前でやるオペラですね。民間が主体の音楽イベントとも連携をしつつ、まちの賑わい、彩りをつくっていきたいというふうに思います。本当にこういう様々な場で、まちかどに、まちごと、いろんなところで歌があふれるまち、これをつくっていきたいと思います。市民の皆さんに、もっと自ら歌を楽しんでいただく方を増やしていくために、「まちごとステージ」の企業対抗歌合戦、これも11月16日に行っていきたいと思います。これ東京新宿の三井ビルの企業の対抗の歌合戦ご存じですかね。これ意外とみんな知られてないので、すごい有名ですよね。何か50回ぐらいやって、ですよね。岳田さん知っている。

記者(TVQ)

NHKで。

市長

そうですよね、私もNHKで見ましたよ。大倉さんこうやっていましたけど、NHKで私見ましたよ。ちょっとオンデマンドで見ていただいて。本当にね、ですよね。あれ企業で対抗で、1年ぐらいかけて企業の方々がこの日に向かって練習して、みんなもう号泣ですよね。企業対抗歌合戦、これ意外とすごいです。ぜひチェックしていただきたい、企業対抗歌合戦。あるいは「地域対抗うた声大会」、これは、市民センターであったり各区であったり、こういった地域の皆様の独自の「うた声大会」というものも行いながら、いろんな方が輪に入る、こういうまちにしていきたいなというふうに思っております。こういったまち全体、そしてみんなが参加できる、この「まちごとステージ」、展開をしていきたいと思います。

市長

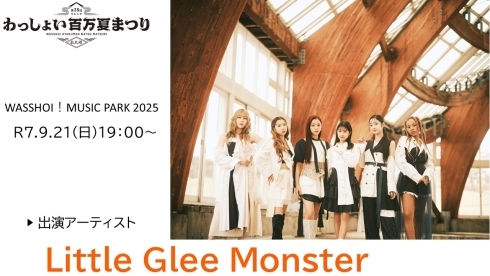

そして「うたのまち北九州市」、これのキックオフというのも行います。これが、「わっしょい百万夏まつり」、今年から秋に移りました。9月21日に行われる「わっしょい百万夏まつり」の音楽イベントに人気アーティストをお迎えして、盛大にキックオフをしていきたいというふうに思います。今日は「わっしょい百万夏まつり」振興会実行委員長の正冨様ほか、皆様にお越しいただいているので、一緒に発表していただきたいと思います。どうぞ。

正冨 実行委員長

おはようございます。失礼いたします。

市長

それでは、ちょっと自己紹介からお願いします。

正冨 実行委員長

はい、「わっしょい百万夏まつり」振興会実行委員長の正冨晃則です。

山内氏(看板娘)

第12代北九州看板娘の山内璃子です。

山形氏(看板娘)

第12代北九州看板娘の山形珠莉香です。

市長

正冨さん、今年「わっしょい」ね、時期変わりますね。今までは大体真夏でしたもんね。

正冨 実行委員長

はい、そうですね。今年の「わっしょい百万夏まつり」は、例年の8月から、今年は9月の20日、21日で開催されます。

市長

はい、この「わっしょい百万夏まつり」が「うたのまち北九州市」のキックオフイベントとしての位置付けを一部持つということであります。

正冨 実行委員長

はい、そうですね。「わっしょい百万夏まつり」の2日目、9月21日に音楽のイベントとして開催します。

市長

そうですね。9月(21日)、2日目に、このキックオフイベントの位置付けで音楽イベント、「うたのまち北九州市」のキックオフイベントを開催するということで、素敵なゲストもお招きしているというふうに伺っております。それでは発表お願いします。

正冨 実行委員長

はい、ゲストはLittle Glee Monsterです。

市長

はい、今回リトグリが来られるということですけれども、少しご紹介いただいていいですか。

山内氏(看板娘)

はい、「研ぎ澄ました歌声で人々の心に爪痕を残す」ということをテーマに結成された6人組女性ボーカルグループです。イベントは19時から19時30分まで、場所は勝山公園芝生広場メインステージで行います。

正冨 実行委員長・山内氏・山形氏

皆様、Little Glee Monsterの歌声を楽しみにしてください。

市長

すごいハーモニーでしたので、本当何かもう完成度の高さにちょっと感激しましたけれども、ありがとうございます。Little Glee Monsterさん、リトグリは、本当に圧倒的な歌唱力とハーモニーで多くの方の心を動かしている存在であることを皆さんもご存じであると思います。まさにこの「うたのまち北九州市」、これまで学生の合唱団との共演なども、この「うたのまち北九州市」のコンセプトとも深く重なる活動もされてこられました。市民の皆さんが楽しみにされている、そして、今年時期も移って、新たにまた歴史を刻む、この「わっしょい百万夏まつり」で、Little Glee Monsterさんの歌声が響くことを市民の皆さんと楽しみにしていきたいというふうに思います。素晴らしいステージになることを、ワクワクしながら心待ちにしたいというふうに思います。この定例記者会見のあとに、また振興会のほうからこの夏まつり全体の発表というものもございます。それではちょっとここで、はい。記念撮影ですね。

ということで、キックオフイベントなんですが、まだこれで終わらないんですけどね。更にやはり歌を通じた人がつながるっていうところに私たちの思いがあります。なので、そのコミュニケーションが広がることを期待をしまして、「マイソングプロジェクト」、これも展開をしていきたいと思います。マイソングプロジェクト、「マイソング」っていうのは、今、自分の好きな歌、自分の頭を回っている曲、自分がものすごく今口ずさみたい曲、こういった「マイソング」を見つけていただいて、コミュニケーションをみんなでしていこうというものでございます。子どもたち、若い方、大人、あるいは、おじいちゃん・おばあちゃん、みんな多くの方が、「マイソング」を見つけていただくことを呼び掛けたいというふうに思います。家庭で、職場で、地域で、その「マイソング」を通じて、皆さんが歌うもよし、それについて語るもよし、いろんな形でコミュニケーションを深めていただきたい。現在、みんなで歌いたい歌、これも各世代で人気の「マイソング」も募集中でございます。8月31日まで、皆様からの人気の歌、「マイソング」として支持の多い曲はイベントでの合唱なども実施する予定でございます。ぜひ、こちらもみんなで一緒に歌いたい曲、「マイソング」、アワーソングもぜひお寄せをいただきたいと思います。ぜひこの「マイソング」、自分の今気になる今一番好きな歌「マイソング」、これをみんなで見つけていきたいと思います。大倉さん。大倉さんの今の「マイソング」なんですか。今好きな歌「マイソング」。

記者(NHK)

今ですか。

市長

いやいやいやもう、大倉さん「マイソング」、パッと思いついたやつでどうぞ。

記者(NHK)

大黒摩季の「夏が来る」です。

市長

素晴らしい。本当そうですよね。もうぴったりですね。さすがNHKさん王道で。そうですね。やっぱりあれですか、カラオケとかでも歌われるんですか。

記者(NHK)

そうですね。機会があれば。

市長

分かりました。じゃあ、加藤さん。

記者(KBC)

仕事前に毎日聴いています。Adoさんの「私は最強」。気持ちをつくるのに。

市長

それはもう自分の中に。

記者(KBC)

そうですね。「私は最強」と思いながら会社に向かいます。

市長

そういう、毎朝それでスイッチを入れて、私は最強だと。そういう、なるほどね。最強ですよ、いつも。岳田さんどうですか。

記者(TVQ)

「ミソシラー」。

市長

いや、ちょっとそういう、岳田さんそういう狙うのやめてください。

記者(TVQ)

知らないかもしれませんが、黒夢の「少年」っていうのが好きで。

市長

それはいつの曲。

記者(TVQ)

かなり前。いつもでも少年の気持ちを持ってという。

市長

素晴らしい。こんなふうに「マイソング」を通じて、そうだ荒牧課長。

担当者(都市ブランド創造局 文化企画課)

文化芸術担当課長の荒牧です。昨日からの「マイソング」ですけれども、高橋優さんの「明日はきっといい日になる」。ついに「うたのまち」を発表するということで、気持ちを高めておりました。

市長

綺麗にまとまりました。そうですね、ありがとうございます。こんなふうに、こういう形でもいいですし、実際に歌っていただいてもいいですし、それ知らない曲で、「そういう曲があるの」とか、例えばおじいちゃん・おばあちゃんから聞いて、「それどういう曲」って子どもたちが聞いてもいいかもしれませんし、「私は最強」という曲を、おじいちゃん・おばあちゃんが「それどんな曲」って言って、「そんな曲が今あるんやね」っていうことをやってもいい。そういった「マイソング」を通じて、みんながつながり合い、コミュニケーションをしていくというようなそんなきっかけづくり、そんなのをみんなで見つけていただければ嬉しいなというふうに思います。こういったプロジェクトも展開をしてまいります。そしてこれ8月31日まで募集しています。そして、あと「まちのうた」(仮称)、「うたのまち」の「まちのうた」(仮称)プロジェクト。これも始動に向かってやっていきたいと思います。市民の皆さんから歌詞を募集して、1つの曲をつくっていくというプロジェクトでございます。これやはり、みんなで市民みんなでつくっていく、そういった「まちのうた」、これは市歌をつくるとかそういう意味じゃなくて、「まちのうた」っていうのは、みんなで思いを紡ぎ合わせてつくっていくと、こういったプロジェクトも始動に向かって、今、検討・準備を進めているというところでございます。このように、歌うというコミュニケーションツールを活かしながら、市民の皆様とともに、人と人のつながりを生み、そして彩りのあるまち、そして歌でつながるまち、そして歌で華やぎをもたらすまち、こういった北九州市、「うたのまち北九州市」をこれから展開をしていきたいというふうに思います。

(2)西日本総合展示場・新館の新通称名決定

市長

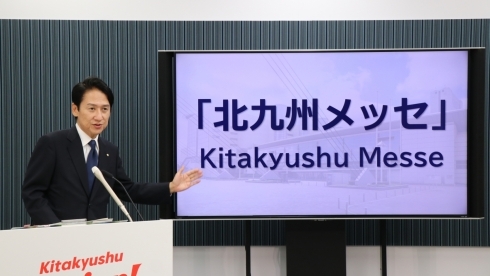

さて次に、もう1つ発表事項ありまして、この度、西日本総合展示場・新館の新通称、「新たな通称というものを募集します」というのをここでお話させていただいておりました。それが決定をいたしましたので発表させていただきたいというふうに思います。そして背景なんですけれども、もう一度おさらいとなります。「西日本総合展示場・新館っていうのは、北九州という名前が通称名に使われていないために、開催地が「北九州市」っていうことが分からないじゃないか、もったいない」と、せっかく国際スポーツ大会などやっても、「どこなんだ」と、西日本であることは分かるんですけれども、バレーボールのネーションズリーグが行われて、世界に発信されて多くの方が訪れられても、北九州市っていう通称になってないがために、これが、「もったいない」というお声たくさん市民の方からもいただきました。私自身も非常にもったいない。「West Japan General Exhibition Center Annex」では、もう本当に世界にも全然伝わらないということで、背景こういうことで動き始めたわけでございます。この施設は設立当初、見本市・展示場としての役割だったんですけど、今後はより多目的な用途で利用していただき、コンサート、スポーツ大会、大規模なエンタメイベント会場としての地位を確立をし、この施設を通じて、北九州市自体のブランドを高めていく、知名度を高めていくということも行っていきたいと思います。この施設をとおして、北九州内外はおろか、国内外に北九州をアピールしていくという、こういったことをやっていきたいというふうに思います。新通称名には皆さんの参加をいただきたいと思いまして呼び掛けました。4月に新通称名公募をさせていただきました。そして7月に投票で決定しようということでした。新通称名、応募件数792件来ました。そして、最終、本当にいろんな面白い案、素敵な案をいただきまして、心から感謝を申し上げたいと思います。その中から専門家や関係者、若手職員に意見をいただきまして、イベントやコンサート、スポーツ大会が感動を生むという大前提に立ちまして、大きくて素晴らしい会場が北九州市にあるということがシンプルに分かる。北九州にあるということがシンプルに分かるということで、最終候補としてダダダダッとこういうようなところが最終候補に挙がってきたわけでございます。それで、この4案の中で、決選投票を7月に行いました。Xの表示回数は22万回を記録をいたしまして、結局6,511通の投票をいただきまして、新たな通称名を決定させていただきました。この投票の結果、新通称名はこちらです。「北九州メッセ」。「北九州メッセ」ということで、もう「短くて、覚えやすくて、分かりやすい」ということで多くの支持をいただきました。まさに北九州という名前が正面から入っておりまして、知名度の向上、多くの皆様に未来に向かって親しまれる名前として、「北九州メッセ」という名称でやっていきたいというふうに考えております。これから、西展・新館「北九州メッセ」ということで、通称を使ってまいります。本当に投票いただいた皆さんありがとうございました。

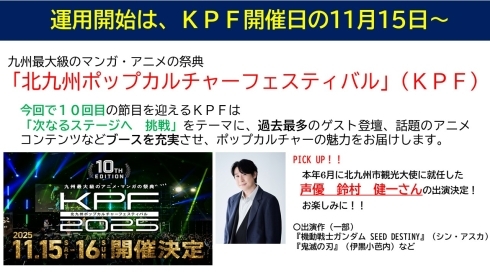

市長

「北九州メッセ」の運用開始日は、北九州市の代表的なイベントでもあります。そして九州最大級の漫画・アニメの祭典、「北九州ポップカルチャーフェスティバル」開催日の、11月15日としたいと思います。今回で10回目の節目となる「北九州ポップカルチャーフェスティバル」(KPF)、こちらは、「次なるステージへ挑戦」ということをテーマに、過去最多のゲストが登壇をし、話題のアニメコンテンツブースを充実させるということで、例年にも増して、市内外から多くのお客様をお迎えしたいというふうに意気込んでおります。まさに新生「北九州メッセ」の運用がスタートをいたします。ここで、今年の6月に北九州の市の観光大使にご就任いただいたばかりの、そしてまた、今回初めて「北九州ポップカルチャーフェスティバル」にご出演いただく。あの大人気の、鈴村健一さんからもビデオメッセージをいただいているのでご覧ください。

(動画視聴)

北九州市観光大使、声優の鈴村健一です。北九州市でコンサートやスポーツイベント、様々な展示会が開催される西日本総合展示場・新館の名称が、「北九州メッセ」に変わることが決定しました。そして、なんとこの名称の運用開始が、私も出演が決定しております、「北九州ポップカルチャーフェスティバル2025」からということになりました。市民の皆様に親しまれてきた施設の名称変更という大きな出来事を、今年の6月に観光大使に就任したばかりなんですが、そんな中さっそくPRさせていただけることに、とても喜びを感じております。僕は小学校5年生から中学校2年生まで門司で過ごしました。関門海峡が一望できる世界的にも素晴らしいロケーションの地で、学校、それから公園があったりとか、その中で学んだり、遊んだり、生活していたこと、これは本当に幸せなことだったなと思います。北九州市に戻るたびに、それを改めて感じています。そんな素晴らしい故郷北九州市の観光大使として、どんどん全国の皆さんに知ってもらえるように、できる限りのことを努めていきたいと思っております。今後、「北九州メッセ」で楽しいイベントや心に残るコンサート、たくさんの方が訪れる展示会などが、いま以上に開催されることを心から願って思います。では、「北九州メッセ」でお会いしましょう!

市長

本当に声が素敵ですよね。本当に鈴村さんありがとうございます、素敵なメッセージをいただきまして。鈴村さんも言われておりましたが、この「北九州メッセ」で、楽しいイベントや心に残るコンサートが今以上に開催をされまして、市民の皆さんはもちろん、市外、国内、国外から多くの方が訪れる素晴らしい会場にしていきたいというふうに関係者一同意気込んでいるところであります。「北九州ポップカルチャーフェスティバル」、ここから運用開始ということでございますので、ぜひ多くの方にお越しいただきたいと思います。ちなみにその後も、実は先日発表させていただいた「ワールドスケートボードツアーストリート2025北九州」、これも北九州メッセで、そして来年の二十歳の記念式典、これも北九州メッセで開催をされるということになります。ぜひ多くの方に、北九州メッセにお越しいただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願い申し上げます。それでは、私から以上となります。質疑お願いをいたします。

(3)質疑応答

記者(日本経済新聞)

幹事社の日経新聞、木下です。発表案件以外で1件伺います。昨日発表のあった住民基本台帳に基づく人口調査についてです。北九州市は総人口の減少が7,664人と、全国の市区町村の中で最大でした。その要因として、自然減が7,927人で、これも市区町村別では7番目に多かったということになっています。まずは市長の受け止めを伺いたいと思います。

市長

そうですね。政令市第1位の合計特殊出生率があっても、やはり多くの方がお亡くなりになり、相対として人口減少ということにとなるのは、高齢化率ナンバーワンの政令指定都市の北九州市の宿命ではございますが、北九州市の潮目は確実に変わっているというふうに感じます。それは、昨年の60年ぶりの人口の転入超過という歴史的な転換点を迎えたということがあります。人口、もちろん毎年統計は出ますけれども、やはり北九州市としては、反転攻勢の戦いは始まったばかりです。北九州市に今人が戻り始めている、そして元気が戻り始めているという状況です。この動きというのは偶然起きたわけではなくて、多くの企業の進出、そして工場の建設、洋上風力や空港の滑走路延長、あるいは下北道路なども視野に入れれば、大規模プロジェクトに向かっての動きというのも確実にスタートをしているということで、まさに成長エンジンに再び火が付いた成熟都市であるというような印象を覚えます。これから数年で北九州市が、どこよりも伸びしろがある都市として、大きく飛躍していくための歩みを進めていきたいというふうに思います。ただ同時に、今回、自然減ということの中で、高齢者の方がやはり非常に亡くなった、高齢者というか、亡くなった方が多いということでありますが、死亡者数が過去最多になりました。ただ、令和5年よりは死亡者数も減少をしているということでございます。社会動態は、令和5年は全国1,741自治体中1,713位(正しくは1,714位)、令和5年は社会動態1,713位(正しくは1,714位)が令和6年は237位とドラスティックに改善をしています。1,713位(正しくは1,714位)から237位へと改善をしているというような状況でございます。ただ、やはり高齢化が進んだ大都市だということのポジショニングは、やはり改めて痛感をしているわけです。そうした中で思うことは、高齢化率、これは素晴らしいこと。高齢化最先端の都市として死亡者数がすごく多いということは、長寿社会が、やはり現実のものとして私たちの社会に大きなインパクトを与えているということでございます。ですから、日本の10年先の高齢化を進む北九州市としては、高齢化というものを課題としてではなく、長寿社会のモデル都市となっていくために、そういったポテンシャルを花開かせていきたいというふうに思っています。見方を変えれば、寿命を全うし、地域で看取られ、そして人生を終うことのできるこの北九州市というのは、ある意味、福祉の成熟を物語っているという見方もできます。そして全国的に見ても、高齢者が非常に多いということを、これをまちの宝として、高齢者の方々がまちの宝として、「シニアの皆さんは宝だ」というふうに捉えて、その人生のお知恵とご経験を、まちの力、まちの宝としてどう活かしていくのか、そういった政策、これもしっかりと考えていきたいというふうに改めて感じたところでございます。こうしたことを含めて、北九州市は今、反転攻勢を始めたところでありますけれども、これをさらにさらに進めることによって、同じような、類似の問題に苦しむ日本中の地方都市に希望を与える、希望の光を見せる都市になっていくというふうに確信をしています。人口減少は何か結果であり、人口減少は終わりということではありません。これから逆転に向かっての序章が始まっていく、始まりつつあるいうことでございます。日本でも見たことのない、少子高齢化が進んでも繫栄する都市の形というのを北九州市から見せていきたいというふうに改めて思います。全国に「やればできるまちだ」、「やればできるんだ」、全国に「やればできるんだ」ということをお伝えできる、そういう北九州市をこれからもつくっていきたいと思います。ただこれは、市長だけでも市役所だけでもできるわけではありません。これは市民の皆さんみんなで力を合わせて、そういった新しいドラマをつくっていきたいというふうに考えております。

記者(日本経済新聞)

転入超過についてなんですが、1月の市の発表では、24年の転入超過数は492人でしたが、昨日発表された総務省の統計では、この転入超過数と言いますか、社会増の数が263人になっています。この統計で数字が違う理由っていうのはどういうところにあるんでしょうか。

市長

はい。

担当者(政策局 総務課)

政策局の大規模調査担当課長、竹内と申します。確かに令和7年の1月、今年1月、492人の社会動態プラスという発表をさせてもらいました。その発表の根拠としては「届出年月日」、住民票の届出があった年月日ですね、それに基づいて出した数字でございます。そして今回、総務省が発表している数字、263という数字ですけれども、これについては、事実発生日ベースという形になります。それがまず1点、もう1点は、492の発表の際には「その他」という項目を、北九州市では別に、社会動態とは別に発表させてもらっていますけれども、今回「その他」、その他というのは何かと言うと、職権で「この方いない」とか「この方入ってきた」とか、そういった方々を消除したり加筆したりするということをやっているんですけれども、それについて別に統計を出していますので、それに比べて、今回はそれをまとめて社会動態の中に入れているというところで、その2つの違いによって数字に違いが出てきているということです。

市長

おそらく、多分ちょっと理解が難しいと思います。これ私492人発表する前もちょっとレクチャーを受けていて、あとでちょっと丁寧にご説明、ちょっとレクチャーの場をつくらせていただいて、技術的なところがあるので。ちょっと私、何かざっくり言うと、まずどこの時点で見るかとか、その調査の主体が違うということもあって、ちょっとその取り方が違うんですが、うちの市、うちの市と言うか、北九州市は従前からずっと492人の、出すデータをもって社会動態を定点観測をしてきましたので、今年の発表もずっとやってきたやり方で発表していますということですね。また総務省の、もうあとで説明をしたほうがいいと思います。かなりこれ私もレクチャーを受けて、まあまあややこしいので。すごいテクニカルなところでこういうことはありますよね。なので、ちょっとあとで丁寧に。もう多分、そうですか、どうぞ。

担当者(政策局 総務課)

1点だけすみません。その前段のところで、市長が述べた部分で、死亡者数が、令和5年と令和6年の数字がありましたけれども、令和6年は最多というところになっています。

市長

私、何て言いましたっけ。令和6年は死亡者数が過去最大になったということですね。間違っていました。令和6年は過去最多、令和5年よりは改善しているというところですね。ちょっとそこね、かなりややこしいところがあるので、あとで丁寧にレクチャーの時間を取らせていただいたほうがいいと思います。

記者(NHK)

今のお話に関連してなんですけれども、北九州市の人口が90万人を割り込む可能性についてはいかがでしょうか。

市長

そうですね。そこはもちろん、私たちが人口について、あんまり「これはどうだ、こうだ」っていうのは、それが起きるまでの間は、まだ即断することはちょっと差し控えておきたいと思います。その時期、あるいは起きるかどうか、これをちょっと今私がこの立場で申し上げるというのは難しいというふうに思います。

記者(NHK)

分かりました。もう1点、外国人も増加していると思うんですけれども、参院選でも争点になってきましたけど、共生社会というのを北九州市ではどのように進めていくのでしょうか。

市長

そうですね。今回見てみますと、全体見ると日本人の減少数は、日本人だけで見ると減少数っていうのは、神戸、京都、横浜に続くということなんですけれども、やはり、他都市はかなり外国人が増えているということが見て取れます。神戸市は、北九州は外国人はプラス1,363なんですけど、神戸がプラス4,711ということで、もう3倍以上の増加に神戸市はなっているということでございます。北九州市の特徴は、外国人も増えてはいるんですけど1,300人。やっぱり外国人の人口の伸びは鈍化をしていて、というようなこと、あるいは日本全体もそうです、日本全体は伸びていると。やはり北九州市の全人口に占める外国人比率というのが、20政令市中16位というところにもあります。とはいえですね、やはり産業においての人材に対するニーズというものの中で、外国人をどう位置づけるのか、新たな在留資格の創設、育成就労などを見ましても、北九州市においても、やはり外国人人口というのはやはり増えていくというトレンド、これはそういうものだろうというふうに思っています。こうした中で、しっかり北九州市の未来に貢献をしていくこと、都市に貢献していっていただくということを軸にした施策に取り組むべく、様々な実効性のある取組、これを検討していきたいというふうに考えております。

記者(読売新聞)

読売新聞の饒波です。うたのまちについてなんですけれども、一番下の「市民から歌詞を募集してテーマソングをつくる」というところですけど、曲を書くのは誰とかは決まっているんでしょうか。

市長

そうですね。ここも今ちょっといろいろな案が出ていまして、それはちょっとお楽しみにということに今日はさせてください。

記者(読売新聞)

じゃあ北九州にゆかりのある、ちょっと著名な。

市長

いや、もうそこら辺も含めていろんなことを考えています。

記者(読売新聞)

みんなで曲をつくって、いろんなイベント。

市長

そうですね、やはり市民の皆さんから言葉は募りたいなというふうにはまず思っています。曲をどうするかっていうのは、ちょっと今いろいろ思案しているところでございます。もうちょっとこれ時間かけてしっかりと考えていきたいなとは思っています。

記者(読売新聞)

分かりました。あともう1つちょっと発表以外で。市職員さんの逮捕の件なんですけれども、7月に不同意性交の容疑、8月に酒気帯び運転の容疑で、ちょっと立て続けに職員さんが逮捕されていますけれども、その受け止めと、あと再発防止の取組など、考えているものがあればお願いいたします。

市長

そうですね、本当にやはり市民の皆様の信頼を裏切る行為と。これはたとえ1人の行為であっても言い訳の余地はありません。信頼を裏切るのが1人であっても、信頼を取り戻すという責任は組織全体にあります。こうしたことで、しっかりと危機感を持って臨んでいきたいというふうに考えております。

記者(読売新聞)

何か研修をやるですとか、何か特別な再発防止などを。

市長

そうですね。その辺もしっかりと、事実、現状をしっかりと見極めた上で、もちろん常にいろいろな形での研修であったり、通知であったり、こういったものはやってきていますけども、やっぱり今の起きている状況もしっかりと見据えて、きちっと組織のその不祥事の内容、現状をしっかり見て、危機感を持って臨んでいきたいというふうに思います。

記者(読売新聞)

ありがとうござました。

担当者(市長公室 報道課)

他、質問ございますでしょうか。よろしいですかね。では定例記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。

市長

ありがとうございました。

このページの作成者

市長公室報道課

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

電話:093-582-2235 FAX:093-582-2243

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。