|

コメント項目 |

なし |

月日: |

|---|---|---|

| 発表項目 | (1)令和6年度決算及び令和7年度9月補正予算(PDF:644KB) |

|

| 出席者 | 北九州市長 |

13.令和7年(2025年)8月28日北九州市長定例記者会見

【発表案件】

(1)令和6年度決算及び令和7年度9月補正予算案

(2)おいしい給食大作戦(第4弾)

会見の動画(YouTube)

会見録

(1)令和6年度決算及び令和7年度9月補正予算案

市長

皆さんおはようございます。それでは今日、8月28日の定例記者会見ということでスタートさせていただきたいと思います。大阪、何人か来ていただいて、そうですよね。毎日さん、山下さんもおられて。すしの連携は、山下さん、何かそんなにニヤニヤされるとあれなんですけど。あれ盛り上がりましたね、本当に。本当に来ていただいてありがとうございました。本当に現地でも多くの、富山側のメディアも、大阪のラジオとかも来ていましたけどね。本当に多くの皆さんに来ていただいて、「すしの都だったの、北九州市は」っていう、そういうような感じからスタートしましたが、本当に多くの方が北九州市のすし、そして素晴らしい食文化、あとお酒も好評でしたね、「こんなにおいしいんだ」っていうことを言っていただいて。やはり新しく、この関西でもそういったレピュテーションというか、評判が広がっていくことは本当によかったと思います。ありがとうございました。あと「西のゴールデンルート」というのも、昨日、自治体の首長たちと発表させていただきましたが、本当に西日本の自治体の首長の人たちがタッグを組んで、これからさらに観光、あるいは欧米観光客を中心として引き込んでいこうという意を1つにしている、これは本当に意味が大きいことだし、もっともっと可能性を広げていきたいなというふうに考えております。それで、今日は定例の中で発表案件は2件ということになっておって、6年度決算、9月の補正予算、それから「おいしい給食大作戦(第4弾)」ということを今日は発表させていただきたいと思うんですが、本当に補正予算、今回も編ませていただく中で、あるいは決算をする中で、中身に入る前に、何と言うんですかね、やはり今、国民の皆さんの間に一種の、この「税不信」とも言うべきものが広がっているのではないかという危機感はやはり持っています。本当に税金は意義のある形で使われているのか、そして、税金の使い方を決める人たちが、本当に公正なジャッジをしているのかということに対して、その税というものに対しての一種の懐疑的な目が向けられていると。これが、先のもちろん参議院選挙でも「減税なのか給付なのか」という議論がありましたけれども。やはり何か、その税金というものに対する一種の懐疑的な見方、不信があるということは、私たち、やはり行政を担っている者としては、ものすごく危機感を持って対峙しなければいけないと、もちろんそれは国、自治体問わず。私、もう皆さんにもお話ししたことあるかもしれませんけれども、市の職員の皆さんの研修でいつもこう言っているんですね、「行政は強制サブスクだ」っていう言い方をしています。これお話したことありますかね、「強制サブスクだ」って話をしたことがあって。普通のマーケットだったら商品やサービス、「これがほしい、これが食べたい」ってなったら、それに見合うお金を払うということはある。ただ行政の場合は、社会保険はちょっと除いて、先に税金を取られて、あるいは強制的に取られて、そして、どんなサービスやどんなコンテンツが私たちに提供されるんだろうというような構造ですよね。すなわち「Netflix」というか、動画サービスでもサブスクでも、税金というのはずっと毎年毎年、定期的に払っていながら、そのコンテンツは後からやってくるっていうことが多い、あるいはこれに対して1対1で払っているわけじゃないということ。だから強制的にもうサブスクリプションサービスに入っているようなものなんだということをいつも。だからこそ、いただいている、預かっている税金というものをしっかり払われている皆さんに満足していただける、「なるほど、こういうことのために使っているんだ」、「なるほど、こういうために使っているんだったら納得いくよね」っていうような行政サービスをしないといけないということを、市の職員の皆さんにもよく研修とかで話している。そういう言い方、「強制サブスクみたいなものですよ」と、「だから使い道に納得感と手触り感がないといけないんだよ」ということを、いつも私申し述べているわけです。じゃないと、やっぱり不信というのは、どんどんどんどん雪だるま式に大きくなっていくことをやはり懸念するわけでございます。その「見える形」っていろいろあります。道路も市民センターもいろんなものあると思うんですが、1つは、見える形は、やっぱり子どもたちの学校の環境、給食、子どもは稼げないですからね。安心して、子どもたちのやっぱり従属人口と言いますか、依存して生きている、大人に。そういった意味で、しっかり安心して給食が食べられる、そしてエアコンが効いている。もうだって学校以外ではほとんどエアコンが効いているのに、学校行った途端にエアコンがあったり、なかったりっていうことがある。あるいはお手洗いも、和式トイレなんてもうあんまり都市部、特にもう見ることもない、生まれて経験したこともない、それでもやっぱり学校行ったら和式トイレなるものがある。こういうふうに、ある種、家庭や社会で当たり前とされている環境が、学校に入った瞬間に途切れてしまうというようなことがあってはいけないんじゃないかという基本的な視点は持っています。それで、やはり子どもたちへの日常生活の当たり前というものを何とか実現していくということ、これは税金の使い道として、やはりそういった、見える形で体感できるということが、やはり税に対する信頼を得るためにも、私はとても大事な1つの観点と、他にももちろんありますけどね。特に給食は繊細なテーマ、デリケートなテーマですよね。これ一般論としていろんな声ありますよね、昔から。金八先生のドラマで給食費が払えない生徒がいるエピソードがあったり、他にもドラマとかでよく給食をテーマにした回とかってありますよね。「給食は国が払うべきものなんだ」とか、あるいは「払えない家庭のお子さんが劣等感を抱いてしまう」みたいなことも、そういったドラマとかで描かれることもある、非常にデリケートなテーマだと思います。これは、やはりドラマだけではなく、日常やっぱり、学校生活の中でそういったことというのは起き得る、あるいは起きている現実だろうというふうに思います。ただ、やはりこの義務教育の中で、給食やエアコンやお手洗いっていうものを、やはり日常生活と連続的にしていく。突如、学校に行ったら環境が変わるとかではなく連続的にしていくっていうことはやっぱり義務教育である。さっきの強制サブスクじゃないですけど、国民の義務としてやっている以上、これはやはりしっかりと確保をしていかなきゃいけないという思いをやはり持っています。そんな中で、やはり義務教育として掲げられている以上は、やっぱり国家として、国としてしっかりそれは、やっぱりその環境整えるっていうのは当然に行うべきことだと私は考えています。給食費1つ取っても、給食費の無償化の話も「3党合意でやろうか」っていう話がありますが、その話、もちろん合意して、高校の話もあるでしょう、高校の無償化の話もあるでしょう。でも給食費の無償化も大きなテーマで、私たちもしっかりとそれに向かっていくっていうことを表明はしていますが、まだ国から、いろんな形で情報を集めようとしていますが、国から何ら中身のある情報もない、給食費の無償化についてどんな方向で考えているのか、どういう財源で考えているのかっていうことも何ら示されていない。それで私たちはまた来年度の予算に向けて今検討しているんですけど、私たちもそういう国の動きも分からない中で、制度設計のしようもないし、財源の検討も深められないし、こういうような今状況にあるということ。これは本当に、「国の怠慢」ということまで言うと、ちょっと言い過ぎかもしれませんけれどもね、やっぱりもうちょっとそこはスピードを上げて。やっぱり自治体も本当に一生懸命そこに向かって、すごくか細い財政の中で、どうやってそれを手当しようかって一生懸命知恵を絞っているわけですから、やはり国においてもしっかりそれは、情報、あるいは検討状況というのを、もっと早く、スピードアップして提示していただきたいなというふうに切に思っております。その空白を埋めるために自治体がその財政力に応じて一歩一歩進めるしかないんです。給食もエアコンもお手洗いも、財政力があるところもあれば厳しいところもある。いろんな自治体がいろいろあって、チキンレースとまでは言わないですけれども、地域間の格差がこれでできてもいけないし、やっぱり義務教育で受けている者に対して、私たちはやっぱり現場を預かっている以上、お子さんやその保護者、あるいは先生方の声が切実に届いているわけです。そうした中で、限られた財源の中でどうやって、一歩一歩だけでも、少しでも進めようということで、私たちも一生懸命、財源を絞り出してやっているという状況にあります。やはりそういった中で、もう一度やはり国が責任持って、しっかりとそういった子どもが不連続な環境に置かれないような義務教育のあり方っていうのをつくっていくっていうことは、日本国全体として非常に大事なことじゃないかというふうに改めて申し上げておきたいと思います。私たち自治体は現実的にできるところから、できる範囲から一歩一歩着実に取り組んでいきます。そういうつもりでやっていきます。あとでも話しますけれども。ただ現場を預かる自治体にもやはり限界はあります。あるいは差もあります。そうした中でやはり教育、そして義務教育の子どもの環境、当たり前の環境をどうつくっていくのか。ここについては改めてもう1回、国家的な1つの課題として対峙して、直視していただきたいというふうに思っています。そういった思いも含めながら今日また、実は今日、補正予算と給食の話があるので、ちょっと前提としてそんな話をさせていただきました。

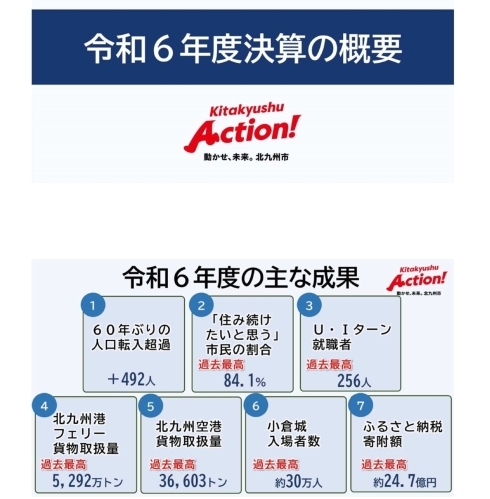

今回の議会では、9月議会の話になりますけれども、提出議案で、令和6年度決算と令和7年度9月補正予算案ということになります。すでに事務的なご説明させていただいているというふうに伺っておりますけれども、その点もう一度私のほうから概要をご紹介させていただきたいと思います。令和6年度決算の概要です。令和6年度は、成長への再起動第2弾ということをテーマといたしまして、北九州市の持っているポテンシャルをどう形にするのか。どう見えるようにしていくのか、こういったことに取り組んだ1年でございました。5つの重点施策に取り組んだわけでございます。その結果、令和6年度の決算について端的に言いますと、歳出の膨張圧力に耐えつつ、成長への再起動に堅実に取り組んだ決算であったということになると思います。一般会計の決算規模は6,198億円の歳入、そして歳出は6,159億円の歳出というようなことで、歳入・歳出ともに過去3番目、そして実質収支は18億円の黒字ということになっています。決算の特徴を見ていきます。これも市税収入は1,802億円、前年度に比べて9億円の減となったものの、個人市民税の定額減税の影響を除いた実質的な市税収入は前年度から40億円増と、堅調。ふるさと納税は2億円増の24.7億円ということで過去最高を更新ということで、主な歳入は増加をしております。他方でやはり、財政の膨張圧力、もうこれがやはり大きいですね。本当に、医療・福祉関係の扶助費が58億円。ここですね。58億円って本当に大きな伸びになってきているということ。あるいはもう申し上げるまでありません。人件費、物価高、もう様々な面で全体のコストがずっと底上げされていると。もちろん公債費、利回り、利上げなどを受けながら公債費負担ということで、歳出の膨張圧力、もうある種の自然増的な外的要因による、自然増的な膨張圧力というのがどんどん伸びているので市税などが伸びても、それをやはり埋める、全部埋め切るほどまだ伸びきっていない。ここの収支不足は拡大していると、やっぱりこの伸びのスピードがものすごく大きいということは現実です。こういった中で何とか堪えているというのが今の北九州市の財政だということを言わざるを得ません。ただ、令和6年度見ていきますと、もうこれも何度か申し上げていますが、60年ぶりの人口転入超過という歴史的な変曲点を迎え、「住み続けたいと思う」市民の方の割合、市政に対する1つの評価としての割合も過去最高。U・Iターン就職者も過去最高、フェリーの貨物量、空港の貨物量、小倉城の入場者数、ふるさと納税、これすべて過去最高という数字が出ています。これらは明らかに成長への再起動に向けての、顕実に取り組んだ成果、これは本当にもちろん行政だけではなくて、経済界、市民の皆様のお力のおかげで、こういった成果、これまで蓄積されてきた様々な力のおかげで、こういった形で出てきているということでございます。なので、やはりこの勢いこの流れというものを大切に、さらにさらに大きくしていって、財政力、稼げるまち、財政力を強くしていくと、この市政の方針でやっていきたいというふうに考えております。6年度決算です。

市長

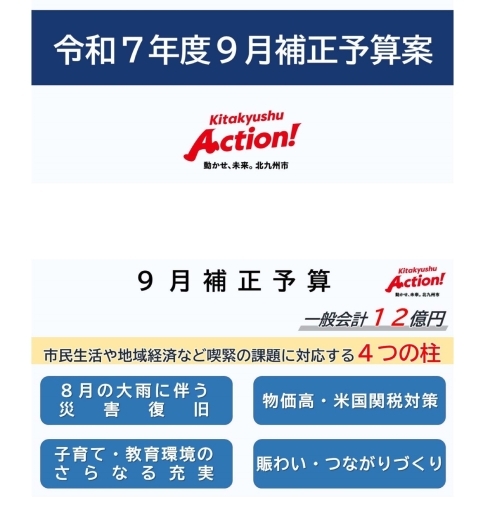

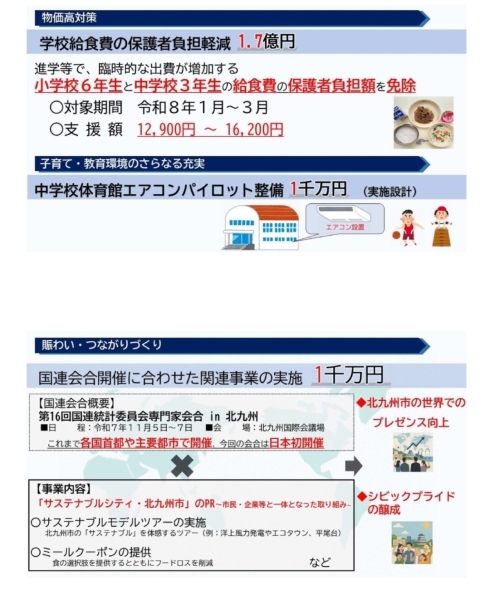

そして9月の補正予算に入ります。こちらなんですが、一般会計で12億円、特別会計で17億円の総額29億円の計上というのをさせていただき、この他に債務負担行為の追加というのをさせていただいております。どういう内容かと言いますと、一般会計12億円、この中には本当数週間前までは、この3つだったんですが、やはりもう大きく入ってきているのが、この大雨、お盆前の大雨に伴う災害復旧。そしてその他、物価高・米国関税対策、子育て・教育、賑わい・つながりづくりといったような内容。主な事業説明をしていきます。

市長

まず、この大雨、8月9日の大雨による災害に対する復旧ということ、6.1億円を提案をさせていただいております。この度の大雨により被害に遭われた皆様には改めて心からお見舞いを申し上げたいと思います。皆様の暮らしが1日も早く落ち着きを取り戻せるように、私どもも全力で取り組んでまいりたいと思います。本当に暑さの厳しい中で、多くの土砂災害、土砂の撤去など、災害支援に関して、ボランティアにも出ていただいている皆様にも心から御礼を申し上げたいというふうに存じます。8月9日からの大雨で、北九州地区でも記録的な降雨量となりまして、アンダーパスなどの一時通行規制や道路などの土砂撤去などの応急措置を講じさせていただきました。現時点で11の河川において、水が溢れ出たということが確認をされました。大きな損害はなかったということは何よりでありましたけれども、しかしながら市内の各地では、法面の崩壊、土砂の流出、倒木など、多くの被害が出てきているわけです。本当に道路、公園、農地、様々なところで、皆様にも報道もしていただいておりますけれども、本当にいろんな形で被害が出ております。市民の皆様の安全安心な暮らしを守るために、また2次被害の防止の観点からも、道路・河川・公園・農地・林道におきまして、速やかに応急対応に着手をさせていただき、早期の復旧を目指しているところでございます。こういった取組、被害件数473件、そして6.1億円ということを、補正予算として計上させていただいているところでございます。

市長

そして次に、これ先ほどもお話、冒頭で少しオープニングでもお話させていただきましたが、今回、物価高対策ということで、学校給食費の保護者負担軽減に1.7億円ということでございます。まず、進学などで学用品費などの出費が増加をします小6と中3、この2つについての給食費の保護者負担額を3学期分、1月から3月分と言いますかね、1月から3月まで、給食費の負担額を免除ということをいたします。やはり物入りの時期でございますので、そういった進学を控えたお子さん、そのご家庭に対して、その負担を軽減するという意味において、小6は12,900円、中3は16,200円、特別支援学校の中学部の3年生は15,300円ということが免除ということになります。これは今大きな方向性で子育て世代の負担を軽減しよう、そこにやはり着目した政策を打っていこうという方向性、給食費の無償化、令和8年度中ということも言っておりますけれど、その方向性にも合致するものでございます。やはり子育て世代の負担を少しでも緩和していく、そういった取組で、小6、中3の給食費の免除ということを補正予算でやってまいります。そしてもう1つ、次がこれもそうです。エアコンの話です。中学校体育館エアコンパイロット整備事業。市立中学校の体育館における今後のエアコン整備に向けた実施設計などに対する経費について債務負担行為を設定するということで、一歩一歩です。冒頭申し上げました。だったらすぐ全部やるということができればそれはもう理想的ですが、私たち現実に様々な分野の市政をやる中で、一歩一歩できることから歩みを進めていくということでございます。漸次、学校体育館へのエアコン設置を目指して一歩一歩進めていきたい。今回の補正で早速それは入れさせていただいております。なお、エアコンの話もあるんですが、皆さんもうご案内かもしれませんが、今般、夏休み明け、8月26日が明けた初日ですから、25日の夜に、通知及びtetoru(テトル)に対する発信をいたしました。その内容は夏休み明けの登校に合わせて、これまであまり明確ではなかったんですけれども、「暑さ対策として、冷却グッズ、氷のう、保冷剤、ネッククーラーの積極的な活用をしてください」ということで、学校に対して、あるいは保護者の皆様にも通知をさせていただいております。もちろん登校時、下校時あるでしょうし、また在校中も、やはりエアコンももちろん大切な要素ですけれども、それぞれの工夫をしながら、うまくそういった冷却グッズなども使っていただくということもしっかり。今まではちょっと個別対応、個別の学校の判断っていうような要素があったようですけど、そこもしっかりと積極的活用するように、通知をしていただいているところでございます。様々な方法を組み合わせて、お子さんの暑さから守る、お子さんの健康を守っていくということには取り組んでいきたいという思いでございます。そして補正予算もう1つが、国連会合開催に合わせた関連イベントの事業の実施ということで、1千万円計上しております。今年5月に私から報告をさせていただきました、国連の会議、「第16回国連統計委員会専門家会合in北九州」ということで、これ世界の首都以外は、首都か首都級の都市以外は北九州が初めてだということをその時にお話しさせていただきましたけれども、いよいよ11月5日から7日、北九州市で行われます。SDGsに関しましての1つ大きな国際会合と。27の加盟国の代表、国連事務局の皆様も来られます。となった時にこれは非常にもう千載一遇のチャンスです。世界からSDGsの世界のオピニオンリーダー達が集まってくるこの機会に、北九州市の世界でのプレゼンスを向上していく。そしてまたシビックプライドの醸成にも繋がっていくということで、「サステナブルシティ・北九州市」のPRなど関連事業を、強化して行っていこうということでございます。「サステナブルモデルツアー」の実施、あるいはミールクーポンの提供、こういったことを提供しながら、世界をリードする「サステナブルシティ・北九州市」というものを体感していただく、実際に見ていただくという、この機会にしていきたいというふうに思っています。サステナブルモデルツアーというようなものありますけどね。例えば、例えばですよ。まだこれから詳細は詰めますけど、イメージとして言えば、例えばじゃあ北九州市に来て、EVバスに乗って、今建設中の風車を見て、エコタウンに行って、ビオトープに行ってということをグルッと回ってきて、今度小倉に来たら、このサステナブルな食である「ぬか炊き」を食べてとか、いろんなことが想像できると思います。例えばですよ。そのような北九州市というまちの魅力を知っていただきながら、サステナブルなまちだ、その歴史、あるいはやっている事業、企業なんかも入ってもいい、企業の皆さんの訪問とか入ってもいいかもしれません。そういったサステナブルを体感するツアーといったようなものを行っていきたい。これはもう今回の会合があるからその契機にということもあるんですが、これやはり将来に向かってもやはりそういった、ツアーや企画というのはとても大事だと思います。世界ではヨーロッパで例えば、自転車でいろいろ回りながら、ごみ工場を回ったりとか、いろんなサステナブルな取組の場所を訪れながらやっていくというようなツアーが組まれているような都市もあります。やはり北九州市でもせっかくあるんですから、関心がある人が行くっていうだけじゃなくて、やはりサステナブルなツアーというものをこれからつくっていこうというふうに思います。私も6月にいろんな、ヨーロッパに行ったことをお話させていただきましたが、その時に思ったことは、サステナブルシティというのはやっぱりストラテジー、戦略がものすごくあります。理論的裏付け、そしてナラティブ、その国の持っている物語、エピソードがたっぷりあります。そしてプロトタイプ、すなわちそれを凝縮して見える化したような、物(もの)、物(ぶつ)、場所があります。こういったストラテジーとナラティブとプロトタイプ、こういったものがやはり、ヨーロッパをリードするサステナブル都市の1つの構成要素だなと私は考えたんですけれども、これどれ見ても北九州市は持っています、すでに。相当程度のレベルで持っていると思います。やはりサステナブルのナラティブをもっともっと磨いて、そしてそれをプロトタイプの場所、プロトタイプを体感していただくことによって、「世界に誇れるサステナブルシティだ」という自信と確信をさらに高め、そしてまたストラテジーを強化していくという、そういうような形にしていきたいというふうに思っています。またフードロス、ミールクーポンはご案内のとおりです。去年のスポーツ大会で、お弁当はやめてミールクーポンに変えまして、バレー大会でフードロスなくなってバレーの選手がまちに出て行ってとかいうことが生まれましたよね。そういったことも含めて、ミールクーポンの提供なども予定をしているということでございます。この会合の開催と、これらの取組を通じて市民・企業の皆様そして、世界の皆様にも、「北九州市が世界の主要都市と肩を並べ得るサステナブルシティだ」ということを体感していただき、またひいてはそれは市民の誇り、そして地域へのプライド、こういったところの形成を図っていきたいというふうに考えております。こういった要素も含めた補正予算案ということで、提出をさせていただきたいというふうに考えております。

(2)おいしい給食大作戦(第4弾)

市長

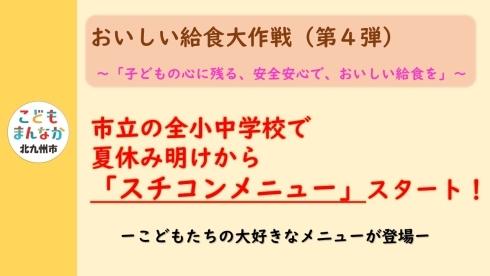

さて発表案件2件目となります。今、令和7年度9月補正の、学校給食費の負担額の免除というのをご説明いたしましたが、もう1つ「おいしい給食大作戦(第4弾)」ということになります。この給食というのは、先ほどの冒頭の話もありましたけど、もちろん負担の問題、お金の問題もあるんですが、やっぱり質を上げる、値段の問題だけじゃなくて負担の問題。質を上げるということもとってもやっぱり大事なテーマです。そこにもずっと取り組んでいるこの給食大作戦というのをやってきたわけでございますが、今回、さらにその取組をブーストしていくために、第4弾として、市立の全小中学校で夏休み明けから「スチコンメニュー」をスタートいたしました。スチコンメニュー、子どもたちの大好きなメニューが登場するメニューを入れていこうというチャレンジでございます。スチコンメニュー、これはどういうものかということでございますが、はい。まずどんな声があったか、ここが原点なわけですけれども。子どもたちは、やっぱり日常生活と不連続になっている。「ピザとかグラタンとか茶碗蒸しとか食べたい」本当にそうなんですよ。本当にこれ切実な声なんです。食べたい、ね、食べさせてあげたいですよね。調理員の方、「回転釜による調理作業が暑い」、もう釜で。うちは全調理室にエアコン入っているんでしたよね。ですよね、うちはね。うちはって別に他がどうとか言っていないですけど、うちは北九州は全部入っているんです。入っているけど、やっぱり暑い。こういう声がある。それから栄養士の皆さん「もっといろんな献立を本当考えてあげたい」やっぱり給食費の問題もある中で、やっぱり多様な材料でいろんな工夫ができたらいいよねということで、これです。スチームコンベクションオーブンですね。略してスチコンです。スチコンを入れようというふうに決断をしまして、全部入れようということで決断をしまして、この2年間で3.1億円投資しました。スチコンを全部の学校に入れようということを決めました。去年、昨年度からですね。いよいよこのスチコンが、全調理場に北九州市この夏休みの間に入りました。全調理場にスチコンを設置しているのは、政令市、北九州市は千葉と大阪に続きます。九州では初めてとなります。スチコンを全調理場に導入ということを北九州市行いました。これ本当によくできたということで、こういう声に応えてあげたいと、いきたいということで、スチコンというのは皆さん、これご家庭にあることはないですよね。大きいですもんね。ないですよね。時間や加熱温度の設定により効率よく調理業務を行うことができまして、さらには熱中症対策にも効果があるということで、待望されていたものですね。教育委員会の皆さんもなかなか、スチコン入れたいなってずっと思われていたみたいですけれども、ようやくそれが導入されまして、やはり毎日子どもたちのために、一生懸命、献立を考え調理してくださっている調理員の皆様に本当に心から感謝を申し上げたいというふうに思います。そうした中でやはり、重労働で過酷な職場でもあるという中で少しでもご負担の軽減に繋がればというふうに考えております。

市長

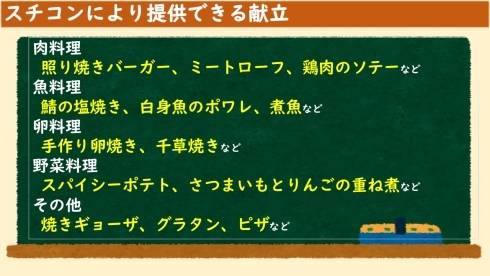

スチコンを入れることによってスチコンメニュー、ドンッとこういう感じになるんですね。スチコンによって提供できるようになる献立なんですが、皆さんご存じかどうか、ご存じかもしれませんが、ハンバーグ今まで茹でて(煮て)いたんですよ。茹でて(煮て)出していたんですよね。いいんですよね。茹でて(煮て)出していた。これからハンバーグ焼けます。いやいや、本当これ大事な問題、焼けます。ジュージュー焼けます。魚、今までは煮ていました。煮るのもいいですよ。煮るのもおいしいです。ただ、焼いたのも食べたいじゃないですか。焼けます、これから。魚が焼ける。何かね、いや、皆さんからしたらそんなことってことかもしれないけど大きな変化ですよ。餃子、これまでは揚げていました。焼けます。なので本当にいろんなことができるんです。ちょっと一例ですけどね。一例ですけど、他にもソテーがつくれたり、卵焼きがつくれたりとかいろいろあります。グラタンもピザも遂にできますよ。お子さんたちの声に応えることができます。本当に様々なメニューを提供できるスチコンというのが、これ全面展開されるわけです。中見ていただきましょう。こちらです。焼けております。ジュージュージュージュージューっていう感じで今焼けています。ちょっと薄目の動画でしたけど、これジュ―ってこう焼けるわけですよね。皆さんの反応がちょっと。焼けるんですよ、これ見てください、この写真の巧拙はちょっと別にして、こういう。ほら、おいしそうでしょうこれ、普通に。この焼いたハンバーグをパンに挟んで食べる。これもできる。照り焼きハンバーグ。これが昨日提供されたんでしたっけ。だからもうこれ、結構大反響なんでしょう。

担当者(教育委員会 学校保健課)

インスタグラムでも、子どもが帰ってきて、「おいしかった」と言っていました。大喜びでしたというような。

市長

本当にやっぱりみんな待っていたんですね、焼いたハンバーグを。ですから、これをスチコンで実現したということで、夏休み明けの給食の最初の給食日に大好きなハンバーグのメニューを提供させていただきました。本当にこれに調理員さん手づくりの照り焼きソースをかけて、そして子どもたちが自分でパンを挟んで、それをおいしそうに食べる。このシーンが昨日生まれたわけでございます。本当に好評いただいて、本当に皆さんありがとうございます。スチコン入りました。他にも、今後スパイシーポテト、これ自体がご存じかどうか分かりませんけれども、チリパウダーとカレー粉、塩で味付けした、ピリッと辛い味付けのスパイシーポテトって、こういうのを出すこともできるようになりました。これ一部中学でスチコンを使った時に、一部導入した時に、提供したらもう大人気。残食なしということで、ぜひ小学生の皆さんいよいよ小学校にもスパイシーポテトが登場します。楽しみにしておいていただきたいと思います。ということで、私の給食交流会というのが、来週行われるという予定になっています。

市長

子どもたちと一緒にスチコンメニューを食べると、そこで交流するということで、八幡小学校で9月3日お邪魔するということになっているようでございます。スチコンメニューを食べる会ということで、メニューは、ペリペリチキンというね、またこれも本当に、すごい素敵な、アフリカの唐辛子を使ったパプリカパウダーで色付けしたという、こういうやっぱりいいじゃないですか、世界も感じていただいて、おいしいだけじゃなくて、「こんな食べ物もあるんだ、世界には」、そういうところでまた、「みんなで行ってみたいね」とか、「こういった食文化あるんだね」とか、「こういうのを食べたよ」って帰って、またご家族にお話いただいてもいいです。ペリペリチキンをいただくという、こういう給食交流会も9月3日に行う予定にしております。私たち北九州市は、おいしい給食大作戦、これを通じまして「安全・安心でおいしい給食」、これを提供するために、ずっとこれからも努力をしていきます。北九州市の給食、これはまだまだ進化します。そのための努力、一歩一歩やっていきたいというふうに思います。北九州市では学校給食の公式インスタグラムを立ち上げまして、毎日の学校給食の様子も配信をしているということでございますので、ぜひご覧いただければ幸いに存じます。私から発表案件2件でございました。ご質問をお受けさせていただきたいと思います。

(3)質疑応答

記者(日本経済新聞)

幹事社の日経新聞木下です。

市長

はい。

記者(日本経済新聞)

市長の熱のこもったプレゼンのあとで恐縮なんですが、発表案件以外で2件伺います。

市長

はい、大丈夫です。

記者(日本経済新聞)

まずは洋上風力についてです。昨日、三菱商事連合が、一般海域公募の第1弾となる案件を3つともすべて撤退すると発表しました。受け止めを伺いたいのと、あと響灘地区で洋上風力のサプライチェーン構築を目指す北九州市の戦略にとってどんな影響があるのか、どのようにお考えなのかということを伺いたいと思います。

市長

今回、昨日、日経さんでしたかね、大々的にご報道いただきました。事業者の方が撤退をされたということは、洋上風力の総合拠点を目指す北九州市としては、やはり残念な気持ちではございます。ただこれ、そもそもご案内かと思いますけれども、そもそも落札の段階で非常に低い価格で落札されたというような、経緯も当時からありまして、非常にこのある種厳しい状況と言いますか、条件の下でスタートをされようという案件でもありましたので、やはりそこはちょっとこの案件自体の非常に特殊性というか独自性もまずあるとは思います。そうした中で、北九州市としてはやはり総合拠点化、やはり大きなトレンド、大きな流れをしっかり見据えて取り組みたいというふうに思います。洋上風力の普及拡大、これはやはり国としてもしっかりと行っていきたい。そしてまたマーケットとしても、国際的にはまだまだ広がる可能性がある。そのスピードが早まったり、少し停滞したりでこういう変化はあるでしょう。ただ、大きな潮流としては、そういった方向にいっているということでございますので、私たちは、北九州市としては、今後はやはり長い目で見て、洋上風力の活用の普及の拡大、そして市場の拡大を見据えて、腰を据えて取り組んでいきたい。関連産業の総合拠点化を進めていきたいという考えでございます。響灘洋上ウインドファームにつきましても、資材高騰などの影響、外部環境の変化っていうのはどうしても何事においてもありますけれども、ジャケットなど部材供給が地元から供給できたこと、サイトが基地港湾から近くて建設費が抑制できること、優位なFIT最高額の36円を取得していること等々から、現在順調に工事が進んでおり、本日時点で25基中24基の風車が海上に据え付けられたところというふうにも伺っております。ということで、しっかり北九州市としては、取組を進めていきたいと思います。なお、今回の撤退の対象の3海域は東日本地域にあるために、風車の積み出しは北九州市から行うものではなく、基地港湾の利活用等についても影響はないというふうに認識をしております。ですかね、これでいいですかね。はいどうぞ、もう1問どうぞ。

記者(日本経済新聞)

もう1点は、旦過地区再整備について伺います。これも昨日、土地区画整理事業の完了を3年先延ばしにするという発表がありました。事業費も10億円上振れするという見通しが示されました。こうした先延ばしであったり事業費の増大っていうのは、旦過のまちづくりに、再整備自体にどんな影響があるとお考えでしょうか。

市長

今回安全性を最優先にし、安全に万全を期すために、時期、そして金額の見直しということを行いました。やはり旦過という市場、これはやはり大正時代から続くやっぱり100年続いている市場です。そうしたこの100年の歴史を持つ旦過を大きく変革をしていくという、歴史的なプロジェクトの真っ只中に私たちはいるわけであります。そうした中で、やはり状況の変化には柔軟に対応していかなければいけない。これは経済的な状況、あるいは社会的な状況、あるいは現場の状況ということもあります。そうした中で、そういった状況にしなやかに対応しながら、柔軟に対応していく、これが必要であり、そのために対応を、時期あるいは金額の見直しということは避けられないものであります。とりわけ、安全に万全を期すため、このためには、時期や金額の見直しというのも適切に行っていく必要があるということでございます。私たちは大きな歴史の流れの中で、やはり旦過というまちを、今までの形、いろんな安全上、あるいは災害への対応力といろんな意味で課題があったものを大きく、100年続いた旦過を変革していこうということでございます。その過程の中で、やはりしっかりと安全を確保していくことを最優先に私たちは行ってまいりたいというふうに思います。もちろんその過程で状況の変化っていうのはこれは起きて、そこにはやっぱり柔軟に対応していかなきゃいけないというふうに思います。まちづくりにこれがこれでどうですかというご質問については、やはりその100年続いた旦過の大プロジェクト、歴史的な事業、でも難工事でもあります。だからそういった中でしっかりと安全を確保しながら、次の時代にふさわしい、多くの人に開かれた、そしてまた多くの人が行きかう、そういう旦過づくりっていうことに向かって、状況の変化に応じながらも私たちは意を合わせて、知恵を尽くしていきたいというふうに考えています。

記者(日本経済新聞)

ありがとうございます。幹事社からの質問は以上です。

担当者(市長公室 報道課)

質問ございますでしょうか。

記者(毎日新聞)

毎日新聞山下です。補正予算案の関係でお伺いします。大雨の関係ですが、今回6.1億円計上されていますが、被害としては概ねもう把握した部分と考えてよろしいのでしょうか。より規模が拡大する可能性等はいかがでしょうか。

市長

被害につきましては、先ほどお示しをした数というのがありましたね。400とありましたけども。今現在は、全面通行止め継続中の道路区間が2か所ということで、規制解除の見込みっていうのはまだ確定はしていませんが、できるだけ早急に復旧させていきたいというふうに考えております。その他被害か所ですね、あと被害規模大きいものとしては農地農林、農業用施設が4件、林業施設が5件ということになっております。道路が377か所でしたよね。

担当者(都市整備局 道路維持課)

道路が377か所です。

市長

そうですよね。道路が377か所の冠水、あるいは土砂流れ込みなどがあったということでざいますね。まだちょっと一部通行止めはまだ残っている。2か所残っている。あとは動いているか、今復旧作業中というそういう理解ですね。

記者(毎日新聞)

その復旧にかかる費用というのは、概ねこの値段で打ち止めということで考えてよろしいんですか。

市長

そうですね。そこは、一応その範囲を全貌を把握した上で、計上しているということでございますね。

記者(毎日新聞)

分かりました。この6.1億円、例えばその国からの支援だとかどういう内訳になるんでしょうか。

市長

財政のあれですね。国からの支援もありますが、ちょっとその辺の詳細、財政の方、はいどうぞ。

担当者(財政・変革局 財政課)

財政・変革局 予算調整担当課長でございます。国からの支援といたしまして、災害に伴いまして、約1億4千万を支給していただく予定でございます。以上でございます。

市長

はい。だから、6.1億の中の1.4億というふうに考えていただいたらいいわけですね。

記者(毎日新聞)

ちょっと今回の大雨を振り返って、民間の方、民有地のほうも被害を受けていますのでそういうことも含めてちょっと市民の方にメッセージと言いますか、どういう復旧、お見舞いも含めて一言いただければと思います。

市長

そうですね。先ほど申し上げましたけれども、本当にこの度の大雨で被害を受けられた皆様には心からお見舞いを申し上げたいというふうに思います。その被害は北九州市でも、非常に少なからずあり、広範囲に渡っているというふうに認識をしています。そうした中で、私ども行政としてできるところはしっかりと早急に復旧が図られるように、私どもも努力をしていきたいというふうに感じております。もちろん、なお、でございますが民地の被災というのは、ここは行政で対応するというところはここはちょっと限界ありますけれども。しっかりと私どもできる限りいろいろな形でサポートさせていただきたいというふうに考えております。

記者(毎日新聞)

分かりました。

市長

はい、どうぞ。

記者(TNC)

TNCの富﨑です。まず発表案件の中で、ハンバーグ焼いていないっていうのは衝撃的だったんですけど、スチコン、念願のスチコンが全小中学校入ったわけですが、これ使用頻度としては週に何回とか、月にどのぐらいとかそういった、何て言うんですか、ある程度の目安はあるのでしょうか。

担当者(教育委員会 学校保健課)

教育委員会学校保健課長の藤田と申します。スチコンメニューとしての、提供回数としたら、月3回から4回程度を予定しております。ただ、このスチコン、蒸す・焼くという調理工程ができますので、いわゆる既存のメニューについても、下茹でのところをスチコンに入れて使うとか、焼く部分の工程をスチコンでやるっていう形で、調理の工程を、今まで釜でやっていたものをスチコンでやるとかっていうところは、効率化の面でもすごい大きいですし、先ほど申し上げたとおり、調理員さんの暑さ対策という面でも大きいですので、そういう意味ではかなりの頻度で使わせていただく形にはなると思います。以上でございます。

記者(TNC)

メニューとしては3回ぐらいそのスチコンで焼くとかそういうメニューだけど、それ以上に使用頻度はあるっていう。

担当者(教育委員会 学校保健課)

そうです。そういうことになります。

記者(TNC)

分かりました。ありがとうございます。あとは、今日の発表とちょっと関連もすると思うんですが、予算の使い方、限られた予算の中で、ちょっとインフラを今後どうしていくかっていうのにちょっと関心を持っておりまして、今週ちょうど国が地下の空洞調査の結果なんかも発表したものですから、北九州市の場合もかなりインフラをどう維持管理していくか、今年3月に事業評価とか事業分析の取りまとめをされていますけれども、北九州市の今後の方針として、限られた予算がある中で、しかもよその自治体よりもその公共のインフラっていうのは数が多かったりするわけですが、市としてどのように維持管理していかれるか、その方針辺りをお聞かせいただければと思います。

市長

そうですね。ありがとうございます。本当にそれ大変重要な問題で、やはりインフラ老朽化というのは、特に大都市が先見的に体験する大きな課題だというふうに思います。下水道の、様々事故あります。何度も事件なども起きていますが、下水道だけで言っても今、現状耐用年数50年以上経っているものが北九州市で今6%(令和6年度末:20.4%)、これが10年後に39%(令和6年度末:52.7%)、20年後には64%(令和6年度末:70.1%)というふうにもうすごいスピードで、やはり50年以上経過したものが増えていくというこういう状況で、私たち非常に強い問題意識を持っています。南区の陥没にもこの間行きましたけれども、やはり暮らしを支えるインフラというのが目に見えない形で、老朽化をして、そして静かに市民生活を脅かしているということをやはりこの間も感じました。何て言うんですかね、もうステルス災害というか、もう静かに進行する。そしてその時は突然ある日突然起きて、被害を犯す。もう本当ステルス災害と言ってもいいような、新しい形の災害って言ってもいいような日常に潜むリスクというのがあると思っています。もちろん北九州市としては、大きく分けて、やはり、その前にちょっと全体の話をさせていただきますと、北九州市でもしっかりとした対応をしていかなきゃいけないんですけれども。私はまず1つ目には、これ国全体もそうなんですけれども、何て言いますか、哲学を変えていかないといけないと思います、インフラ整備の。これは何か起きた時にモグラ叩き的に対応するっていうことではなくて、その前にどれだけ防げるのか、その前にどれだけ抑えられるのかっていうふうに転換をしていくべきだと思います。国全体も。北九州市もそうです。今、予防保全、1つは予防保全ということに今力を、切り換えをしてきています。これが1つの大きな方向性です。小さなひび割れ、ひび割れが軽微であってもその段階から手当をしていれば将来大きくなることを防げる、コツコツコツコツ投資をしながら、それを防いでいくということ。それによって安全、早めに対応できる、それからトータルコストも抑えることができる。これが1つ大事なことです。やっぱり「治療から予防へ」、そういう例えがいいのか分かりませんけれども、「治療から予防へ」というような発想で、やっぱり公共インフラの哲学というものを、変えていくということが1つ目ですね。もう1つが、やはり「人から技術へ」という方向性があります。やはり人が減っていく。そして専門職が減っていくという非常に深刻な問題の中で、私たちはAIやドローンを使って、技術の力を使って、人の力を借りなくてもチェックができる安全を確保できるこういったこともやっている。あるいは、メリハリを付けて利用実態とか重要度に応じたメリハリを付けたチェックというものもやっていく必要がある。それから、あと施設の集約・統合こういった辺りもしっかりと考えていく必要がある。こういったことで、やっぱり今までどおりではなくて、発想の転換、哲学の転換ということが必要であり、北九州市もそこに一歩一歩チャレンジをしているということでございます。取りも直さず、やっぱり国全体でもそこはインフラニューディールのような政策が必要だと思います。今、大更新期に入ってきていると思います。自治体もそうですけど、国全体でもですね。他にもいろいろあります。下水道・上水道だけじゃなくて、設備の機械、設備とか機械とかこういったものも、いろんなところで老朽化しているっていう問題がたくさんあります。そういったインフラをしっかりともう一度立て直す、そういうそれをまた稼ぐ力にも変えていくというニューディール政策、インフラのニューディール政策みたいなものも、やっぱりやっていかなきゃいけない。何か起こったらその時に手当をしていくということじゃなくて、早め早めにやっていく。そしてまた、そこに技術も使っていく。そしてまた、そのインフラのあり方というものも、どう再構成していくのか、それも考えていく。そういった政策を総動員して新しいインフラ整備、そして安全確保の哲学というのをつくっていく必要があるというふうに考えているところでございます。本当にこれは自治体の首長としては非常に本当に悩ましいですね。お金もありますしね。

記者(TNC)

この間、ドローンを使った下水道の整備・点検とか、あとはAIを使ったカーブミラーの保守など、いろんな技術的なところを聞かせていただいたところなんですけども、今度人材、どんどん団塊の世代の方とか、技術者の方とか退職進む中で、この人材確保に関して、特にこれはっていうのがあればお聞かせいただけましょうか。

市長

そうですね。これ今現場っていうか、担当職員に聞いたら、やっぱり今ギリギリのところ。まだ北九州市ではまだ、もっと小さい市・町はもっと苦しいだろうと。ギリギリのところで、もう間もなくこのままいくと技術職が足りなくなって、発注する人もいない、受ける人もいない。その片方かもしれませんが、発注はするけど、受ける人はいないということもあるかもしれません。そういった時代が確実に近づいているという、強い危機感を持っています。そうした中で、もちろん中長期的に担い手を確保していくということは、やっぱり施工時期平準化したり、週休2日とか働き方改革を行っていくとか、あるいはICTなどを使った生産性の向上ということもやっていかないといけない、技術なども使って。また、この建設業の魅力というものをしっかりと伝えていくようなこともやっていかないといけない。こういったことを併せながら、業界ともしっかりと連携をして、担い手の確保をやっていかなければもたないというふうに思います。市の技術職員も極めて厳しい状況です。やはり、なかなか確保できないということでございますので、どうやって有為な学生の方の受験を促進するのかとか、そういった辺りも力を尽くしていきたいと思います。またその先には、やっぱり広域での連携ということなんかも、もっと強化していく必要があると思います。北九州市は大都市ですから、比較的まだ堪えているほうですけど、周りには本当に、もうその人がいなくなったらっていうような市や町も出てくる可能性は十分あるし、非常に厳しいと。今、広域で合同で研修会したり、ノウハウを共有するというような取組もスタートはしています。ただ、より大きな範囲で人材を、どう、ともに確保し、ともに育成をしていくかと、こういったような方向性というのも今後検討するに値するんじゃないかというふうに思います。本当に人材の問題は、さっき申し上げたようにインフラの老朽化っていうのに対して、お金があれば何でもできるっていうことでもなくて、お金もつくるのも大変なんですけど、お金も必要ですけれども、人もいないと動かせないっていう、これ非常にダブルの意味で強い危機感を持っている。やっぱり世代としての怠慢をしてはいけないというふうに思います。やはり将来の世代にしっかりと安全が特化されるようなインフラというのをつくっていかなければ、まちは持たない都市は持たないというふうに思っておりますが、そこに向かって、北九州先陣切って取組んでいけるように頑張っていきたいと思います。

記者(TNC)

もう1つだけお伺いで、飲酒運転に関して、今月市の職員2人が飲酒運転でっていうことがありましたけれども、いろいろ聞いていると、一般的に言われることもあるかもしれないんですが、やっぱりどうしても飲酒運転したくてする人っていう人がいるというよりは、やっぱり依存症があったりとか、そういったのが市の職員さんに限らず、一般の違反者の中にも結構な割合いると思うんですが、その辺りも含めて、いずれ来月とかを目途に対策をもっと考えていかれるというふうな方針だとは伺っていますけども、その辺り含めて、改めて飲酒運転対策どのようにお考えかをお聞かせいただけるでしょうか。

市長

そうですね。アルコール依存症に関するご質問ということに関しましては、職員のプライバシーにも関わることのために、可能な範囲では情報提供させていただいておりますが、その部分ピンポイントでは、回答はちょっと差し控えさせていただきたいと思うんですが、ただアルコール依存症が疑われる職員の方については、産業医や医療機関と連携して、治療をサポートし、その上で一般的な対応ということになりますけれども、特定の人っていうことじゃないですけども、アルコールに起因する病気休暇等を取得した場合は、管理監督者・所属長が職員本人からの電話や定期的に会って療養の状況や病状を確認するというようなことで対応しております。ただ、他方でもう先日も申し上げたとおり、今回の件は本当に大切な日であったということも相まって、やはり非常に強い遺憾の極でございます。やはり組織の長として、二度と同じ過ちを犯してはならないということで、やっぱりこの件を、職員1万2千人分の1という問題としてではなく、市役所全体で飲酒運転の撲滅、そして信頼回復への闘いに挑んでいきたいというふうに考えております。

担当者(産業経済局 農林課)

産業経済局 農林施設担当課長の齊藤でございます。先ほど、「大雨対応の補正が6.1億円で全てか」というご質問がありましたけど、農業施設・林業施設については、測量設計費を計上しておりまして、今後、国の災害査定を受けます。それの結果を受けて工事費を計上しますので、それがまた別途生じることになります。以上でございます。

市長

ありがとうございます。農業系はちょっとあれですね、少しまだプロセス途中。はい、どうぞ。

記者(読売新聞)

(読売新聞です。)同じく災害のなんですけども、資料にある道路・公園・河川の地域を伺ってもいいですか。

市長

どのエリアに多いか。

記者(読売新聞)

はい。

担当者(都市整備局 総務課)

都市整備局 総務課長。割と市内全域に広がっていますけど、割と雨量の多かった若松とか八幡西区のほうが多かったんですけど、市内各地で起きております。以上でございます。

記者(読売新聞)

例えば、この道路はどことかってありますか、写真に写っている。

担当者(都市整備局 総務課)

この道路は丸尾町10号線で。

担当者(都市整備局 道路維持課)

すみません。後ろから、道路維持課長の下田です。写真に写っております道路の被災箇所につきましては、八幡西区の丸尾町10号線の法面が崩壊した付近になります。

担当者(都市整備局 総務課)

あと河川のほうが、門司区の相割川にはなります。あと公園のほうが、若松区の響灘緑地のほうになっております。以上です。

市長

またね、詳細は。どうぞ。

担当者(産業経済局 農林課)

農地農業用施設につきましては、全て若松区でございます。林道5か所については、小倉南区の林道5か所全てでございます。

記者(読売新聞)

今回の大雨で、市内全域で28万人ぐらいを対象に避難指示を出されて、市の避難所に実際避難された方が340人ぐらい。市の避難所以外に避難された方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、ちょっと避難された方の、ちょっと少ないかなという印象がありまして、その辺りいかがでしょうか。

市長

そうですね。これ避難指示ということ。この避難というのは避難所もありますし、あと垂直避難であったり、ちょっと場所を変えてということもありますし、様々な避難の経路やルートがございますので、なかなかその母数と避難所をお使いになられた方というのを比較して、一概にちょっと多い少ないというのはちょっと判断するのは難しいかなとはいうふうに思います。ただ大事なことは、どんな形であれ避難をしていただくということが大事なので、そこへの情報がしっかりと浸透する。そして染み渡っていくということに対しましては、本当にこれからもさらに磨きをかけてというか、意を尽くしていきたいというふうに思います。今回も2時間ごとに定点情報を発信するという新しいやり方も講じましたが、まだまだ本当にそれにデジタルのSNSなどに接点がない方、テレビを見てない方はそんなに多くはないかと思いますが、そういったSNSなどにまだ遠い方であったり、あるいは、お年寄りの一人暮らしの方で、少し情報のルートが密でない方なんかには、「ちょっと声掛けてくださいね」というようなことも今回お願いをいたしました。あるいは外国人の方、日本語がっていうような方もおられるかもしれない。やっぱりそういったところも今回はいろいろとトライをして、何とか届くようにやっていきましたけども、饒波さんおっしゃるとおり、本当にこの情報をしっかり届かせるということには、まだまだ努力をして、そしてどんな形であれ、その方にふさわしい避難行動をとっていただくということはやっていただきたいなというふうに思います。

記者(読売新聞)

ありがとうございます。あと飲酒運転の件ですけれども、先日、撲滅の対策会議を開くというお話ありまして、今のもしちょっと進捗があれば伺いたいなと思っています。

市長

そうですね。一昨日の話でございますので、今どういう会議にするかっていうこと、どういう人選にするかっていうことを、今急ピッチで検討をしてくれています。それにあと、もちろん幹部たちにもしっかりとお伝えをさせていただいたので、それを徹底していくということに、まずは全力でやっていきたいというふうに思います。

記者(読売新聞)

有識者の方というのは、どういう方をイメージされていらっしゃるんでしょうか。弁護士さんとか。

市長

そうですね。それも今検討中でございますが、やはりこういった飲酒に伴う行動ということに関しまして、しっかりガバナンスを効かせるにはどうしたらいいのか、あるいは人間の行動と言うと、ちょっと大事すぎるかもしれませんけども、そういった、どういった行動変容、あるいは不適切な行動の抑止ということができるのかというような観点も含め、ちょっと本当に柔軟に中身の本当に良きアドバイスをくださる方をお願いしたいなという形で、今検討しております。

記者(読売新聞)

大変難しいかなと思うんですけども、今何か考えられる対策みたいなものはないでしょうか。

市長

それはメディアの皆さん、もうすぐっていうことでございますので、ちょっとそれはなかなか、一昨日スタートしたことですので、そこは真摯にきちっとやっぱり検討しないといけません。なので、ちょっと今ここで早計にお話しするのはまだ早いと思います。でもやはりこれは真摯に、本当に重く受けとめてやっていきたいというふうに思いますので、しっかりと1ヶ月以内に第1弾は出していくということで検討をしていきたいというふうに思います。

記者(読売新聞)

最後に、今回、個人の問題でなくて組織として対応されるというお話ですので、この飲酒運転を起こしてしまった職員さんのいる行政のトップとして、市民に対して、改めてどういう思いかっていうのを伺っていいでしょうか。

市長

そうですね。本当にやはり公務員、あるいは行政の倫理をしっかり持ってやっていくということが市政の大根本でございます。そういった中で、そういった信頼を裏切る行為、これはあってはならないことであり、そういったものを市政の土台をなすものでございますので、そういったことがないように、組織としてもしっかりやっていくということに取組んでいきたい、強い覚悟を持って取組んでいきたいと思います。本当に市民の皆様には、そういった意味でご心配、ご不安をお掛けするのは大変申し訳なく思います。ただ、そういった中で、私たちこれを個人だけの問題じゃなくて組織全体で、しっかりとそれは対峙をしていくというような市政の転換、そして改革というのを進めていきたいというふうに強く思っております。

記者(読売新聞)

ありがとうございました。

担当者(市長公室 報道課)

他、質問ございますでしょうか。よろしいですかね。それでは定例記者会見終了させていただきます。ありがとうございました。

市長

ありがとうございました。

このページの作成者

市長公室報道課

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

電話:093-582-2235 FAX:093-582-2243

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。