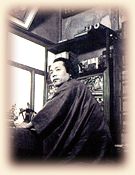

故郷と河童を愛した男として、火野葦平は広く人々に知られています。

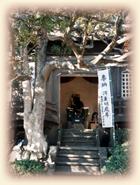

その彼を生んだ町・若松には、今も当時の面影が色濃く残っています。

資料館に彼の文学の足跡をたどり、高塔山の文学碑や河童地蔵尊を訪ねるなど、点在する葦平の跡を散策するのも興味深いものです。

生涯を文学に徹して庶民の心を綴った彼の熱い想いが、そっとあなたに語りかけてくるかもしれません。

明治39年12月、父・玉井金五郎、母・マン(旧姓谷口)の長男として福岡県遠賀郡若松町(現北九州市若松区)に生まれました。

小倉中学校入学後、漱石等の作品に接し、文学を志しました。

早稲田第一高等学院を経て、早稲田大学英文学部を中退後、一時家業を継いでいましたが、昭和12年、日中戦争のため応召。

昭和13年、出征中に『糞尿譚』が第6回芥川賞を受賞し、軍報道部時代に書いた兵隊三部作により、一躍、国民作家として脚光を浴びました。

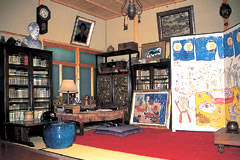

戦後、昭和23年から25年まで公職追放をうけましたが、追放解除後も筆は衰えませんでした。創作活動の拠点である若松の『河伯洞』と東京の『鈍魚庵』とを飛行機で往復するなど、精力的に活動し、『花と龍』など北九州を舞台とした数多くの作品を書き続け、再び流行作家として活動しました。

昭和35年1月24日河伯洞2階の書斎で自ら命を絶ちました。享年53歳でした。

昭和35年5月、戦中戦後の自らの心の軌跡を描いた『革命前後』及び生前の業績により日本芸術院賞を受賞しました。