東日本大震災から10年 あらためて今、防災を考える

3月11日、東日本大震災から10年となりました。

本市では、被災地全域への早期の支援活動に加え、「鉄のまち」として歴史的なつながりのある岩手県釜石市役所に「北九州市・釜石市デスク」を設置し、今日に至るまで復興支援を続けています。

現在、釜石市をはじめとする被災地では、復興の総仕上げの段階に入っています。本市と釜石市は、平成25年(2013年)に連携協力協定を締結し、「鉄の絆」で結ばれた友好関係を大切にしながら、今後も未来志向の交流を重ねていく方針で一致しています。

震災から10年を経た今、本市の復興支援活動を振り返るとともに、日ごろからの災害への備えや防災意識の大切さについて、あらためて考えてみました。

事前の備えが大切!北九州市でも地震・津波が想定されます

本市では、平成17年(2005年)の「福岡県西方沖地震」で震度5弱、平成28年(2016年)の「熊本地震」で震度4の揺れを観測しました。市内を通る活断層による地震が起こった場合、最大震度6弱(一部6強)の揺れが想定されています。

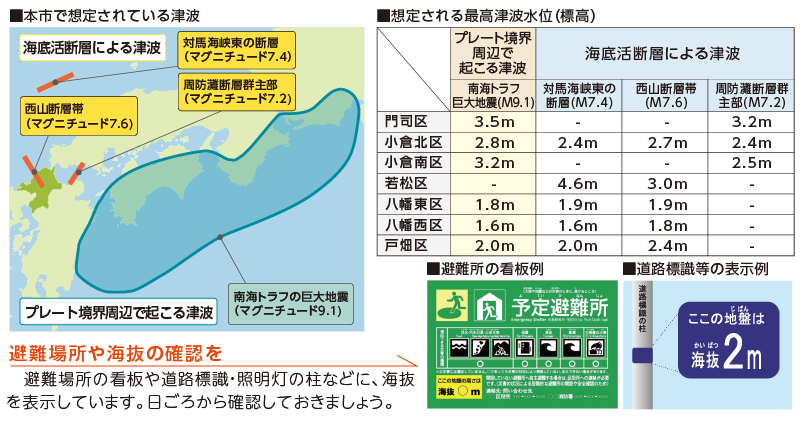

また福岡県は、福岡県沿岸に到達する最大クラスの津波による浸水想定区域を設定しています。本市に最大クラスの津波をもたらすと想定される津波断層モデルは、南海トラフの巨大地震、対馬海峡東の断層、西山断層帯、周防灘断層群主部が選定されています。本市では、この想定に基づいた「津波ハザードマップ」を作成していますので、市のホームページでご確認ください。

10年目を迎えた釜石市への復興支援活動

釜石市の復興を支えた北九州市職員と、釜石市民の言葉から防災を考える

「自分だけは大丈夫」は禁物。

積極的に防災意識を高める姿勢が大切です。

危機管理室危機管理課

明松 誠一郎 主査(土木職員)

私は今年春までの4年間、釜石市中心部の宅地造成事業とインフラ整備工事に携わりました。赴任当初は未舗装の道路から土埃(つちぼこり)が舞う状態でしたので、きれいに整備された現在の街の様子を見ると、少しはお役に立てたのかなと、感じますね。担当した工事には、さまざまな要因で計画通りに進まない部分もありましたが、釜石の皆さんは我慢強く待っていてくれて、もっと頑張らなければ!と、意欲が湧きました。

また過去に何度も津波を経験されていることもあり、釜石の皆さんは防災意識が高く、避難訓練にも真剣に参加しています。本市でも避難訓練が行われていますが、つい「自分は大丈夫だろう」と思いがちになります。今後は、釜石の皆さんのように日ごろから、防災意識を高める姿勢の大切さを伝えていきたいです。

万一の災害に備えて、日常の健康管理と

「頼り合えるご近所さん」を増やすことが重要です。

保健福祉局地域福祉推進課

丹田 智美 課長(保健師)

釜石市では本市が派遣する保健師チームの第一陣として、被災直後の数日間、避難所の環境整備や感染予防、被災された人の心と体の健康相談に取り組みました。この貴重な体験を日常業務に生かそうと、健康相談や健康教育など市民の皆さんに話をする機会で、災害に備えて日ごろから自分の健康状態をしっかり把握・管理しておくことが大切ですよと、これまでにも増して強く伝えています。

私は、東日本大震災だけでなく、平成16年(2004年)の新潟県中越地震の避難所支援活動にも参加しました。そうした経験を通して感じるのは、隣近所のつながりが強い地域ほど、元の生活に戻るのが早いということ。常備薬など万一に備えた防災グッズの準備も、もちろん大切ですが、近所に声を掛け合って避難するなど、いざという時に助け合える関係をつくっておくことも重要だと思います。

被災体験を通じ、

日ごろからの備えの大切さをあらためて実感しました。

▲現在、釜石市で居酒屋を経営する

佐野 修二さん・牧子さんご夫妻

釜山市民 佐野 牧子さん

釜石市内中心部で米穀店を営んでいましたが、東日本大震災では、津波で店舗も家も流されるなど、大きな被害を受けました。夫と息子は消防団員で、地震発生後は自分が逃げる前に、水門を締めるなどの安全確認に奔走。私も地域の民生委員でしたので、独り暮らしのお年寄りの避難誘導をしながら避難場所に急ぎました。

釜石市を含む三陸海岸一帯には、これまでも何度か津波に襲われてきた歴史があり、昭和8年(1933年)の昭和三陸津波が起きた3月3日には毎年、避難訓練が行われています。また「津波が来たら高台に逃げる」など、万一に備える格言が日常会話の中にも出てきます。地震発生当日も、日ごろから家族で確認していた高台の避難場所に、家族全員が避難できました。災害はいつ起こるか分かりません。被災体験を通じ、日ごろからの備えの大切さを、あらためて実感しました。

日ごろから防災意識を高め、万一の災害に備えましょう

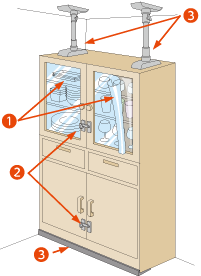

1 地震の揺れに備えて家具の固定など家屋を強化する

| 1 | 割れるもの |

|---|---|

| ガラス飛散防止フィルムを貼る。 | |

| 2 | 飛び出すもの |

| 食器棚の扉などは、飛び出しを防ぐ留め具を付ける。 | |

| 3 | 倒れるもの |

| すべり止めやストッパー、つっぱり棒・金具などで固定する。 家具の配置を考える。 |

2 地震による電気火災に備える

東日本大震災における火災のうち、過半数が電気関係の出火でした。対策には、感震ブレーカーが効果的です。感震ブレーカーは、一定以上の地震を感知すると自動的にブレーカーを落として電気を止めるものです。分電盤に設置するものやコンセントに設置するものなどがあります。

3 非常持ち出し袋と備蓄品を準備する

家族構成にあわせた生活必需品を3日分(できれば1週間程度)準備しておきましょう。また、電気・水道・ガスなどライフラインの停滞に備え、簡易トイレやガスコンロなどの備蓄もしましょう。非常持ち出し袋は、両手が使えるリュックサックがおすすめです。

4 情報の収集方法を事前に確認する

市では公式SNS※をはじめ、メールやアプリでも防災情報を発信しています。事前に登録しておきましょう。

※登録された利用者同士が交流できるインターネット上の会員制サービス

もらって安心災害情報配信サービス(北九州市)

避難情報や気象注意報・警報、地震情報、竜巻注意情報などをメールで配信します。

e-kitakyushu@xpressmail.jpへ空メールを送信し事前登録してください。

【この特集に関するお問い合わせ】危機管理室危機管理課 電話093・582・2110