平成27(2015)年に北九州市の官営八幡製鐵所関連施設を含む「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」が世界遺産に登録されてから10年を迎えました。

この特集では、世界遺産としての価値や、10周年を記念したイベントなどを紹介します。

- 担当課

- 都市ブランド創造局文化企画課 電話093-582-2391

明治日本の産業革命遺産とは

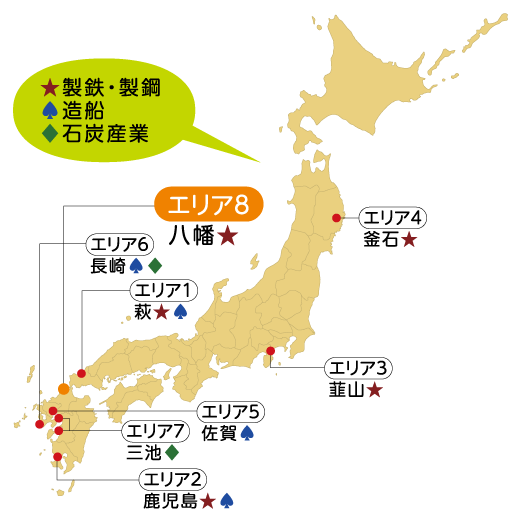

幕末から明治時代にかけて、日本はわずか50年余りの間に急速な産業発展を遂げました。これほど短期間で産業化を成し遂げた例は世界でも珍しく、歴史的価値が高いとして、産業化をけん引した重工業の遺産群が世界遺産に登録されました。

「製鉄・製鋼」「造船」「石炭産業」に関連する8エリア・23の資産で構成されています。

「製鉄・製鋼」分野の産業革命

たたら製法による製鉄

たたら製法による製鉄

砂鉄を原料、木炭を燃料にした「たたら製法」による製鉄では、純度の高い鉄ができますが、大量に作ることができないのが課題でした。

▲大板山たたら製鉄遺跡

(エリア1:萩)

高炉による製鉄

高炉による製鉄

西洋式の「高炉」を取り入れ、鉄鉱石から鉄を生産するようになると、大量の鉄を作ることができるようになりました。

▲橋野鉄鉱山

(エリア4:釜石)

高炉による製鉄 平炉・転炉による製鋼

高炉による製鉄 平炉・転炉による製鋼

高炉で生産した鉄を粘り強い鋼にする「平炉・転炉」を取り入れることで、製鉄と製鋼が一つの工場でできるようになりました。

▲建設中の官営八幡製鐵所

官営八幡製鐵所のスゴいところ!

明治に入り産業化が進む日本では、必要な鋼材のほとんどを輸入に頼っていました。そこで明治政府は、鉄の原料から鋼材まで一貫して生産できる「銑鋼一貫製鉄所」の建設を決定。建設地として、製鉄に必要な石炭が豊富にある筑豊炭田に近いことなどから八幡村が選ばれました。

こうして1901年、当時の一大国家プロジェクト・官営八幡製鐵所が誕生します。

創業当初は多くの苦難がありましたが、10年後には大量生産を軌道に乗せることができました。以降、日本の産業発展に大きく貢献してきました。

▲建設中の官営八幡製鐵所

正式名は「製鐵所」(The Imperial Steel Works, Japan)。名称からも、国を挙げての事業だったことがうかがえます。

1936年に完成した国会議事堂は、八幡製鐵所の鋼材で造られています。

旧本事務所(1899年)

生産設備に先駆けて建設された初代本事務所。長官室や顧問技師室など、製鐵所の中枢機能を担っていました。

修繕工場(1900年)

製鐵所で使う機械の修理などを行うための建物。最初に建築された区画にはドイツ製の鋼材が、最後の拡張部分には製鐵所の鋼材が使われており、ドイツから日本への技術移転を表しています。

旧鍛冶工場(1900年)

製鐵所建設に必要な部品を作る工場として建てられました。修繕工場と同様にドイツの鋼材で建設され、製鐵所の拡張に伴い増築・移築された後、製品試験所として使用されていました。

遠賀川水源地ポンプ室【中間市】(1910年)

製鉄には大量の水を必要とするため、製鐵所の拡張工事に伴い、水量豊富な遠賀川の水を製鐵所に送る施設として造られました。

写真提供 写真1〜7:日本製鉄(株)九州製鉄所[写真4〜7の建物の敷地内は一般非公開]