食塩のとりすぎは、高血圧の原因となり、心臓病や脳卒中、腎臓病などの様々な生活習慣病を招きます。高血圧をはじめ生活習慣病予防には「 減塩 」に取り組むことが大切です。

はじめよう!減塩生活

- 1日の食塩摂取量を確認してみよう! あなたの塩分チェックシート

- 加工食品や調味料の食塩の量をご存じですか?

- 9月は「北九州市減塩推進月間」です

- きたきゅう健康づくり応援店を活用しよう

- 栄養成分表示を確認しよう

- 減塩の工夫

- 減塩生活に役立てよう!福岡県の取組み「スマソる?プロジェクト」始動!

1日の食塩摂取量を確認してみよう! あなたの塩分チェックシート

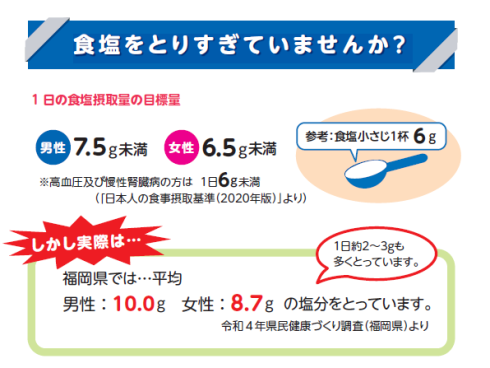

みなさんは、1日の食塩摂取の目標量を知っていますか?

1日の食塩摂取の目標量は、男性 7.5グラム未満、女性6.5グラム未満、高血圧の方は6グラム未満です。

令和4年の県民健康づくり調査(福岡県)によると、福岡県では、食塩を1日約2から3グラムも多くとっていることがわかりました。

あなたの塩分チェックシート

食塩をどれだけとっているかは目に見えないもの。食品や料理の中に含まれる食塩量をすべて把握するのは難しいものです。「塩分チェックシート(監修:社会医療法人 製鉄記念八幡病院 理事長 土橋卓也先生)」を使って、ご自分の1日の食塩摂取量を大まかに把握することができ、どこを改善すれば良いのかが見えてきます。ぜひ1度、チェックしてみてください。

男性の1日の食塩目標量 小さじ1と4分の1

女性1日の食塩摂取目標量 小さじ1と12分の1

加工食品や調味料の食塩の量をご存じですか?

食事からとる塩分のうち、調味料由来は約7割という調査結果もあります。どのくらい調味料から食塩をとっているか知るためにも、一度計量スプーンや料理秤を使って料理をしてみましょう。

しょうゆや味噌など、よく使う調味料を減塩タイプのものに変えることもおすすめです。調味料以外にもパンやめん類、即席スープやハムなどの加工食品など様々な減塩食品が店頭に並んでいます。普段の食事に取り入れてみましょう。

JSH減塩食品リスト(2025年10月現在)(PDF形式:1.5MB)

(注意)カリウムが多い減塩食品があるため、カリウム制限のある方は、医師、管理栄養士の指導に従いましょう。

かまぼこ、ちくわ、、ハム、ベーコンなどの加工食品、魚の干物や塩鮭などの塩蔵品には食塩が多く含まれています。食べる量や頻度に気を付けましょう。

9月は「北九州市減塩推進月間」です

北九州市では、9月を「北九州市減塩推進月間」として、健康づくりや生活習慣病の予防のため、「減塩」の普及に向けた取り組みを行っています。

令和7年度の北九州市減塩推進月間の催し等は終了しました

| 保健福祉局の取組 | 食育キャンペーン2025イベント(PDF形式:293KB) |

|---|---|

| 子ども家庭局の取組 | 子育て世代への野菜摂取(減塩)促進(PDF形式:138KB) |

| 門司区役所の取組 | 減塩推進月間イベント(PDF形式:160KB) |

| 小倉北区役所の取組 | 減塩の推進のための展示・減塩推進イベントの開催(PDF形式:226KB) |

| 小倉南区役所の取組 | |

| 若松区役所の取組 | 減塩推進イベント(PDF形式:236KB) |

| 八幡東区役所の取組 | 高血圧から身を守る 目指せ適塩生活 (PDF形式:188KB) |

| 八幡西区役所の取組 | 減塩推進月間イベント(PDF形式:150KB) |

| 戸畑区役所の取組 | 図書館健康サロン・減塩推進月間展示(PDF:204KB) |

きたきゅう健康づくり応援店を活用しよう

市内の飲食店や食料品販売店などのうち、健康に関する取組(栄養成分表示、ヘルシーメニュー提供、減塩に関する取組、朝食提供、野菜提供推進、健康 ・食育情報提供、個別対応、受動喫煙防止協力)を実施しているお店に 「 きたきゅう健康づくり応援店 」 に登録していただき、あなたの健康づくりを応援する店として、市のホームぺージなどで紹介をしています。ぜひご利用ください。

ヘルシーメニューの店のうち、食塩控えめメニューの店は定食等1人分あたりの食塩量が3グラム未満であり、2.5グラム未満に努めている店、減塩に関する取組の店は、食塩控えめオーダーや減塩食品の取扱い等を行っている店です。

ヘルシーメニュー提供:食塩控えめメニュー

減塩に関する取組:減塩食品取り扱いの店

減塩に関する取組:食塩控えめオーダー

栄養成分表示を確認しよう

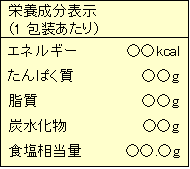

一般に販売されている加工食品のパッケージには「栄養成分表示」が掲載されています。栄養成分表示は、食品100グラムあたり、1包装あたり、1食あたりで記載されています。記載されている食塩相当量から、そのうちどのくらい食べるかで、計算することができます。

栄養成分表示を確認し、できるだけ食塩相当量の少ないものを選んでみてはいかがでしょうか。

減塩の工夫

調理の仕方

・汁物は具だくさんに 汁を具だくさんにすると汁量が減るため減塩ができ、野菜などもとることができます。

・だしを効かせる 昆布、かつお節、煮干しなどでだしを濃くとると、だしのうま味で調味料が少なくてもおいしくいただけます。

・酢・柑橘類・香辛料・香味野菜を使う

・香ばしさを利用 和え物に炒ったごまやアーモンドを加えたり、肉や魚などを程よく焼いて焦げ目をつけると、香ばしさが加わり調味料を減らしても美味しくいただけます。

・油脂で香りとコクを出す ごま油やオリーブ油などを煮物や汁物に少量つかうと、香りとコクが加わり、薄味でも気にならなくなります。

食べ方

・めん類のスープは残す 汁を全部残すと摂取する食塩を大幅に減らすことができます。

・「かける」より「つけて」食べる しょうゆやソースなどは、かけるより小皿などに入れて食べる方が少量でも塩味を感じることができます。さらにしょうゆをポン酢やレモン汁で薄めることも減塩につながります。

・食べ過ぎない 料理を薄味にしたり、減塩食品を利用しても、食べる量が多ければ塩分の摂取量も多くなります。食事は適量とるように心がけましょう。

また、野菜や果物に、体の中の余分なナトリウム(食塩の成分)を体の外へ出してくれるカリウムを多く含んでいます。1日に野菜350グラム以上、果物200グラムが目標です。(注意)医師や管理栄養士から食事指導を受けている方は、その指示に従いましょう。

減塩生活に役立てよう!福岡県の取組み「スマソる?プロジェクト」始動!

【TRY!スマソる?プロジェクト】

食塩の適正摂取の推進を目的とし、福岡県保健医療介護部健康増進課主働のもと、「スマソる?プロジェクト」が始動しました。

「スマソる?プロジェクト」の特設サイトでは、平野レミさん考案のレシピ等、美味しく簡単に作れる減塩レシピも掲載されています。

スマートにソルトを使う減塩プロジェクト、みなさんもご一緒にTRY!スマソる?

「スマソる?プロジェクト」の詳細はページ後方の関連リンクからご確認いただけます。

【栄養に関するリーフレット】

北九州市作成の栄養に関するリーフレットを掲載しています。日々の暮らしにお役立てください。

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。

Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)

このページの作成者

保健福祉局健康医療部健康推進課

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

電話:093-582-2018 FAX:093-582-4997

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。