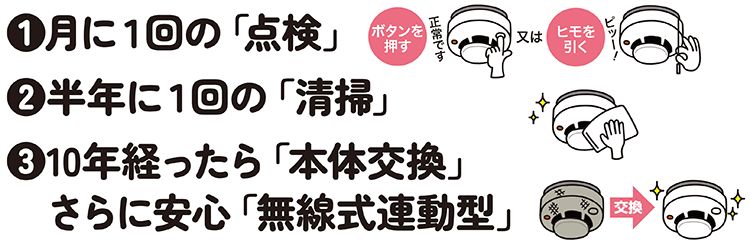

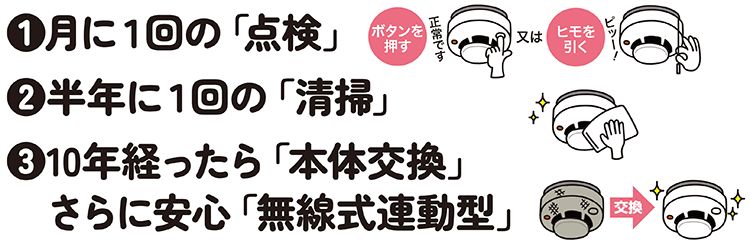

3月1日(水)〜7日(火)は春の火災予防運動実施期間です。空気が乾燥し、火災が発生しやすい時季が続いています。「住宅用火災警報器」の設置と適切な維持管理を行い、警報器は10年を目安に本体を交換しましょう。

住宅用火災警報器

住宅用火災警報器は家庭内での火災をいち早く知らせてくれます。警報器を設置している場合は、いない場合と比べ、死者数は約8割、焼損面積は約5割減少しています。

警報器を設置してから10年以上が経つと、電池が切れて作動しない可能性が高くなります。また、電子部品が劣化していることもありますので、警報器本体を新品に交換することを勧めています。

住宅用火災警報器 維持管理のための3カ条

※「無線式連動型」とは1カ所で煙を感知すると一斉に家中の警報器が鳴る機器です

たばこによる火災を防ぎましょう

本市の出火原因の1位は「たばこ」。吸い殻は水で濡らし、確実に火を消しましょう。寝たばこや、吸い殻のポイ捨ては絶対にしないでください。

住宅防火 いのちを守る 10のポイント

火災発生の危険がないか日ごろから確認しておきましょう。

4つの習慣

- (1)寝たばこは絶対にしない、させない。

- (2)ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。

- (3)こんろを使うときは火のそばを離れない。

- (4)コンセントは、ほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

6つの対策

- (1)火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろなどは安全装置の付いた機器を使用する。

- (2)火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。

- (3)火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類とカーテンは、防炎品を使用する。

- (4)火災を小さいうちに消すために、消火器などを設置し、使い方を確認しておく。

- (5)お年寄りや体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。

- (6)防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

- 問い合わせ

- 消防局予防課 電話093-582-3836